よむ、つかう、まなぶ。

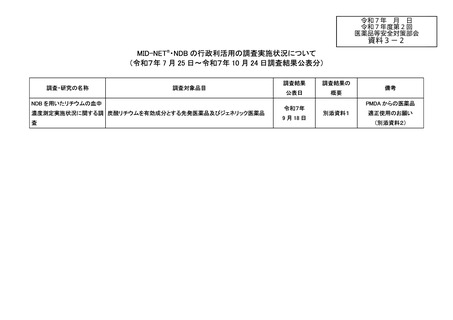

資料3-2 MID-NET・NDB の行政利活用の調査実施状況について[1.1MB] (11 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64439.html |

| 出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第2回 10/24)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

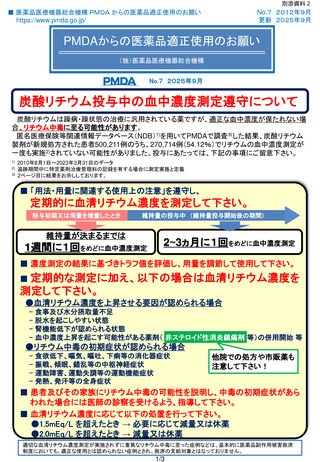

No.7 2012年9月

更新 2025年9月

■ 医薬品医療機器総合機構 PMDA からの医薬品適正使用のお願い

https://www.pmda.go.jp/

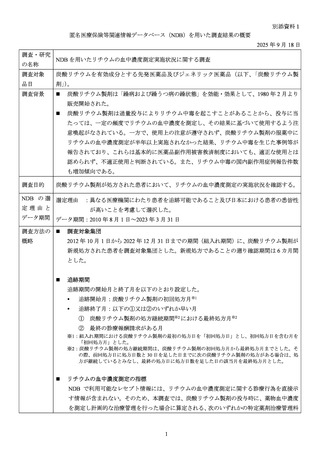

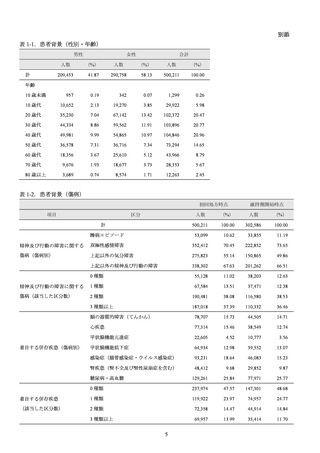

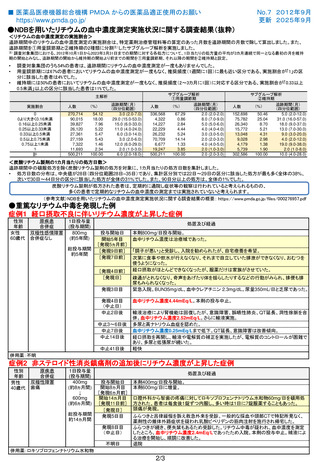

●NDBを用いたリチウムの血中濃度測定実施状況に関する調査結果(抜粋)

<リチウムの血中濃度測定の実施割合>

追跡期間中のリチウムの血中濃度測定の実施割合は、特定薬剤治療管理料等の算定のあった月数を追跡期間の月数で除して算出しました。また、

追跡期間を①用量調節期と②維持期の2種類に分割注) したサブグループ解析を実施しました。

注) 調査対象集団における、2012年10月1日から2023年3月31日までの期間に対する各処方について、1日当たりの処方量の平均が3カ月連続で同一となる最初の月を維持

期の開始とみなし、追跡期間の開始から維持期の開始より前までの期間を①用量調節期、それ以降の期間を②維持期と設定。

•

•

•

調査対象集団のうち54%の患者は、追跡期間にリチウムの血中濃度測定が一度もありませんでした。

用量調節期には67%の患者においてリチウムの血中濃度測定が一度もなく、推奨頻度(1週間に1回)に最も近い区分である、実施割合が「1」の区

分に該当した患者は4%でした。

維持期には50%の患者においてリチウムの血中濃度測定が一度もなく、推奨頻度(2~3カ月に1回)に対応する区分である、実施割合が「0.33以上

0.5未満」以上の区分に該当した患者は11%でした。

主解析

実施割合

0

0より大きく0.16未満

0.16以上0.25未満

0.25以上0.33未満

0.33以上0.5未満

0.5以上0.75未満

0.75以上1未満

1

計

人数

(%)

270,714

90,015

39,827

26,120

27,361

27,159

7,322

11,693

500,211

54.12

18.00

7.96

5.22

5.47

5.43

1.46

2.34

100.00

追跡期間(月)

(四分位範囲)

3.0 (2.0-7.0)

29.0 (15.0-53.0)

15.0 (6.0-33.0)

11.0 (4.0-24.0)

6.0 (3.0-14.0)

3.0 (2.0-6.0)

12.0 (6.0-29.0)

2.0 (1.0-3.0)

6.0 (2.0-18.0)

サブグループ解析

①用量調節期

追跡期間(月)

(%)

人数

(四分位範囲)

336,568

67.29

2.0 (2.0-2.0)

4,322

0.86

8.0 (7.0-9.0)

14,227

2.84

5.0 (5.0-6.0)

22,229

4.44

4.0 (4.0-4.0)

26,232

5.24

3.0 (3.0-5.0)

70,709

14.14

2.0 (2.0-3.0)

6,677

1.33

4.0 (4.0-5.0)

19,247

3.85

2.0 (1.0-3.0)

500,211

100.00

2.0 (2.0-3.0)

サブグループ解析

②維持期

追跡期間(月)

(%)

人数

(四分位範囲)

152,698

50.46

5.0 (2.0-12.0)

75,782

25.04

31.0 (16.0-57.0)

26,340

8.70

18.0 (9.0-37.0)

15,772

5.21

13.0 (7.0-30.0)

13,048

4.31

9.0 (3.0-20.0)

9,028

2.98

4.0 (2.0-12.0)

4,179

1.38

19.0 (9.0-38.0)

5,739

1.90

2.0 (1.0-8.0)

302,586

100.00

10.0 (4.0-28.0)

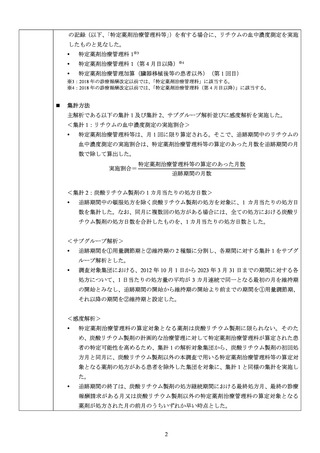

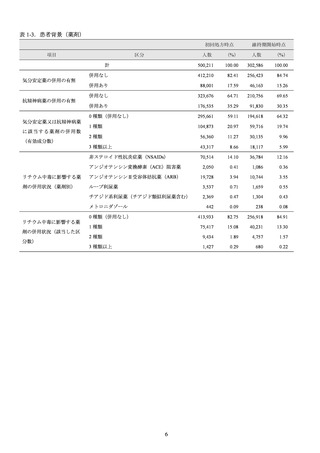

<炭酸リチウム製剤の1カ月当たりの処方日数>

追跡期間中の頓服処方を除く炭酸リチウム製剤の処方を対象に、1カ月当たりの処方日数を集計しました。

• 処方日数の分布は、中央値が28日(四分位範囲28日–35日)であり、集計区分別では22日~29日の区分に該当した処方が最も多く全体の38%、

次いで30日~44日分の区分に該当した処方が全体の31%でした。また、90日分以上の処方は、全体の1%でした。

炭酸リチウム製剤が処方された患者は、定期的に通院し症状等の観察は行われていると考えられるものの、

多くの患者で定期的なリチウムの血中濃度の測定までは実施されていないと考えられます。

(参考文献)NDBを用いたリチウムの血中濃度測定実施状況に関する調査結果の概要: https://www.pmda.go.jp/files/000276957.pdf

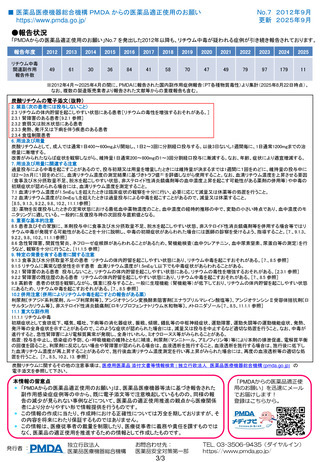

●重篤なリチウム中毒を発現した例

症例1 経口摂取不良に伴いリチウム濃度が上昇した症例

性別

年齢

女性

60歳代

原疾患

合併症

双極性感情障害

合併症なし

1日投与量

(投与期間)

800mg

(約5年間)

総投与期間

約5年間

処置及び経過

投与開始日

開始5年目

[発現5ヵ月前]

[発現9日前]

[発現7日前]

[発現4日前]

[発現日]

発現3日目

発現4日目

(中止日)

中止2日後

中止3~6日後

中止7日後

中止14日後

中止41日後

本剤800mg/日投与開始。

血中リチウム濃度は治療域であった。

「調子が悪い」と受診し、入院を勧められたが、自宅療養を希望。

次第に食事や飲水が行えなくなり、それまで自立していた排泄ができなくなり、おむつを

使うようになった。

経口摂取がほとんどできなくなったが、服薬だけは家族がさせていた。

疎通がとれなくなり、奇声をあげたり体を揺らしたりするなどの行動がみられ、排便も排

尿もみられなくなった。

緊急入院。BUN35mg/dL、血中クレアチニン 2.3mg/dL。尿量350mL/日と乏尿であった。

血中リチウム濃度4.44mEq/L。本剤の投与中止。

輸液治療により腎機能は回復したが、意識障害、誤嚥性肺炎、QT延長、洞性徐脈を合

併。血中リチウム濃度2.52mEq/L。さらに輸液実施。

多尿と高ナトリウム血症を認めた。

血中リチウム濃度0.25mEq/Lまで低下。QT延長、意識障害は改善傾向。

経口摂取を再開し、輸液や電解質の補正を実施したが、電解質のコントロールが困難で

あり、多尿と低張尿が続いた。

軽快

併用薬:不明

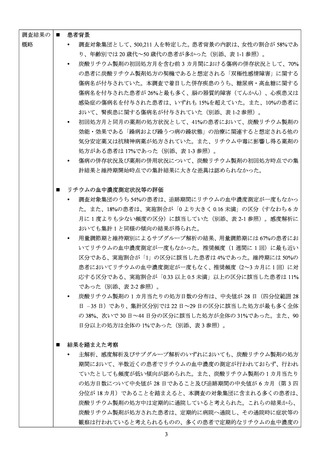

症例2 非ステロイド性消炎鎮痛剤の追加後にリチウム濃度が上昇した症例

性別

年齢

男性

40歳代

原疾患

合併症

双極性障害

歯痛

1日投与量

(投与期間)

400mg

(約8ヵ月間)

↓

600mg

(約6ヵ月間)

総投与期間

約14ヵ月間

処置及び経過

投与開始日

開始8ヵ月目

[発現6ヵ月前]

開始14ヵ月目

[発現11日前]

[発現日]

発現5日目

発現8日目

(中止日)

不明日

併用薬:ロキソプロフェンナトリウム水和物

本剤400mg/日投与開始。

本剤600mg/日に増量。

口腔外科から智歯の疼痛に対してロキソプロフェンナトリウム水和物60mg/日を頓用処

方された。患者は毎食後1錠ずつ内服し、多い時は1日に7錠服薬することもあった。

頭痛が発現。

ふらつきと呂律緩慢を訴え救急外来を受診。一般的な採血や頭部CTで特記所見なく、

薬剤性の錐体外路症状を疑われ乳酸ビペリデンの筋肉注射を施行され帰宅した。

ふらつきが続き、便失禁もあるため受診した。リチウム中毒が疑われ、血中濃度を測定

したところ、血中リチウム濃度2.4mEq/Lであったため入院。本剤の投与中止。補液によ

る治療を開始し、順調に改善した。

退院

11 / 12

2/3

更新 2025年9月

■ 医薬品医療機器総合機構 PMDA からの医薬品適正使用のお願い

https://www.pmda.go.jp/

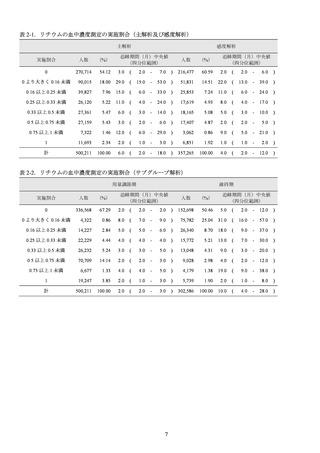

●NDBを用いたリチウムの血中濃度測定実施状況に関する調査結果(抜粋)

<リチウムの血中濃度測定の実施割合>

追跡期間中のリチウムの血中濃度測定の実施割合は、特定薬剤治療管理料等の算定のあった月数を追跡期間の月数で除して算出しました。また、

追跡期間を①用量調節期と②維持期の2種類に分割注) したサブグループ解析を実施しました。

注) 調査対象集団における、2012年10月1日から2023年3月31日までの期間に対する各処方について、1日当たりの処方量の平均が3カ月連続で同一となる最初の月を維持

期の開始とみなし、追跡期間の開始から維持期の開始より前までの期間を①用量調節期、それ以降の期間を②維持期と設定。

•

•

•

調査対象集団のうち54%の患者は、追跡期間にリチウムの血中濃度測定が一度もありませんでした。

用量調節期には67%の患者においてリチウムの血中濃度測定が一度もなく、推奨頻度(1週間に1回)に最も近い区分である、実施割合が「1」の区

分に該当した患者は4%でした。

維持期には50%の患者においてリチウムの血中濃度測定が一度もなく、推奨頻度(2~3カ月に1回)に対応する区分である、実施割合が「0.33以上

0.5未満」以上の区分に該当した患者は11%でした。

主解析

実施割合

0

0より大きく0.16未満

0.16以上0.25未満

0.25以上0.33未満

0.33以上0.5未満

0.5以上0.75未満

0.75以上1未満

1

計

人数

(%)

270,714

90,015

39,827

26,120

27,361

27,159

7,322

11,693

500,211

54.12

18.00

7.96

5.22

5.47

5.43

1.46

2.34

100.00

追跡期間(月)

(四分位範囲)

3.0 (2.0-7.0)

29.0 (15.0-53.0)

15.0 (6.0-33.0)

11.0 (4.0-24.0)

6.0 (3.0-14.0)

3.0 (2.0-6.0)

12.0 (6.0-29.0)

2.0 (1.0-3.0)

6.0 (2.0-18.0)

サブグループ解析

①用量調節期

追跡期間(月)

(%)

人数

(四分位範囲)

336,568

67.29

2.0 (2.0-2.0)

4,322

0.86

8.0 (7.0-9.0)

14,227

2.84

5.0 (5.0-6.0)

22,229

4.44

4.0 (4.0-4.0)

26,232

5.24

3.0 (3.0-5.0)

70,709

14.14

2.0 (2.0-3.0)

6,677

1.33

4.0 (4.0-5.0)

19,247

3.85

2.0 (1.0-3.0)

500,211

100.00

2.0 (2.0-3.0)

サブグループ解析

②維持期

追跡期間(月)

(%)

人数

(四分位範囲)

152,698

50.46

5.0 (2.0-12.0)

75,782

25.04

31.0 (16.0-57.0)

26,340

8.70

18.0 (9.0-37.0)

15,772

5.21

13.0 (7.0-30.0)

13,048

4.31

9.0 (3.0-20.0)

9,028

2.98

4.0 (2.0-12.0)

4,179

1.38

19.0 (9.0-38.0)

5,739

1.90

2.0 (1.0-8.0)

302,586

100.00

10.0 (4.0-28.0)

<炭酸リチウム製剤の1カ月当たりの処方日数>

追跡期間中の頓服処方を除く炭酸リチウム製剤の処方を対象に、1カ月当たりの処方日数を集計しました。

• 処方日数の分布は、中央値が28日(四分位範囲28日–35日)であり、集計区分別では22日~29日の区分に該当した処方が最も多く全体の38%、

次いで30日~44日分の区分に該当した処方が全体の31%でした。また、90日分以上の処方は、全体の1%でした。

炭酸リチウム製剤が処方された患者は、定期的に通院し症状等の観察は行われていると考えられるものの、

多くの患者で定期的なリチウムの血中濃度の測定までは実施されていないと考えられます。

(参考文献)NDBを用いたリチウムの血中濃度測定実施状況に関する調査結果の概要: https://www.pmda.go.jp/files/000276957.pdf

●重篤なリチウム中毒を発現した例

症例1 経口摂取不良に伴いリチウム濃度が上昇した症例

性別

年齢

女性

60歳代

原疾患

合併症

双極性感情障害

合併症なし

1日投与量

(投与期間)

800mg

(約5年間)

総投与期間

約5年間

処置及び経過

投与開始日

開始5年目

[発現5ヵ月前]

[発現9日前]

[発現7日前]

[発現4日前]

[発現日]

発現3日目

発現4日目

(中止日)

中止2日後

中止3~6日後

中止7日後

中止14日後

中止41日後

本剤800mg/日投与開始。

血中リチウム濃度は治療域であった。

「調子が悪い」と受診し、入院を勧められたが、自宅療養を希望。

次第に食事や飲水が行えなくなり、それまで自立していた排泄ができなくなり、おむつを

使うようになった。

経口摂取がほとんどできなくなったが、服薬だけは家族がさせていた。

疎通がとれなくなり、奇声をあげたり体を揺らしたりするなどの行動がみられ、排便も排

尿もみられなくなった。

緊急入院。BUN35mg/dL、血中クレアチニン 2.3mg/dL。尿量350mL/日と乏尿であった。

血中リチウム濃度4.44mEq/L。本剤の投与中止。

輸液治療により腎機能は回復したが、意識障害、誤嚥性肺炎、QT延長、洞性徐脈を合

併。血中リチウム濃度2.52mEq/L。さらに輸液実施。

多尿と高ナトリウム血症を認めた。

血中リチウム濃度0.25mEq/Lまで低下。QT延長、意識障害は改善傾向。

経口摂取を再開し、輸液や電解質の補正を実施したが、電解質のコントロールが困難で

あり、多尿と低張尿が続いた。

軽快

併用薬:不明

症例2 非ステロイド性消炎鎮痛剤の追加後にリチウム濃度が上昇した症例

性別

年齢

男性

40歳代

原疾患

合併症

双極性障害

歯痛

1日投与量

(投与期間)

400mg

(約8ヵ月間)

↓

600mg

(約6ヵ月間)

総投与期間

約14ヵ月間

処置及び経過

投与開始日

開始8ヵ月目

[発現6ヵ月前]

開始14ヵ月目

[発現11日前]

[発現日]

発現5日目

発現8日目

(中止日)

不明日

併用薬:ロキソプロフェンナトリウム水和物

本剤400mg/日投与開始。

本剤600mg/日に増量。

口腔外科から智歯の疼痛に対してロキソプロフェンナトリウム水和物60mg/日を頓用処

方された。患者は毎食後1錠ずつ内服し、多い時は1日に7錠服薬することもあった。

頭痛が発現。

ふらつきと呂律緩慢を訴え救急外来を受診。一般的な採血や頭部CTで特記所見なく、

薬剤性の錐体外路症状を疑われ乳酸ビペリデンの筋肉注射を施行され帰宅した。

ふらつきが続き、便失禁もあるため受診した。リチウム中毒が疑われ、血中濃度を測定

したところ、血中リチウム濃度2.4mEq/Lであったため入院。本剤の投与中止。補液によ

る治療を開始し、順調に改善した。

退院

11 / 12

2/3