よむ、つかう、まなぶ。

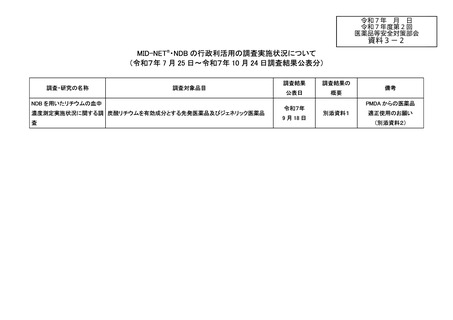

資料3-2 MID-NET・NDB の行政利活用の調査実施状況について[1.1MB] (12 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64439.html |

| 出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第2回 10/24)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

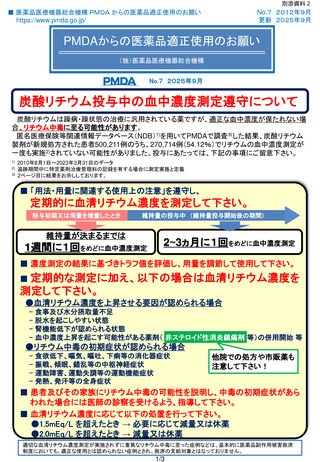

No.7 2012年9月

更新 2025年9月

■ 医薬品医療機器総合機構 PMDA からの医薬品適正使用のお願い

https://www.pmda.go.jp/

●報告状況

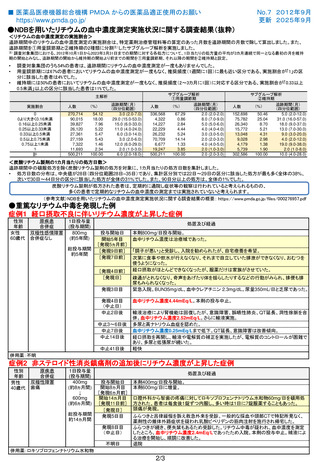

「PMDAからの医薬品適正使用のお願い」No.7 を発出した2012年以降も、リチウム中毒が疑われる症例が引き続き報告されております。

報告年度

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

リチウム中毒

関連副作用

報告件数

49

61

30

36

84

41

58

70

47

49

79

97

179

11

※2012年4月~2025年4月の間に、PMDAに報告された国内副作用症例報告(PT各種物質毒性)より集計(2025年8月22日時点)。

なお、複数の製造販売業者より報告された文献等からの重複報告も含む。

炭酸リチウムの電子添文(抜粋)

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

2.3 リチウムの体内貯留を起こしやすい状態にある患者[リチウムの毒性を増強するおそれがある。]

2.3.1 腎障害のある患者[9.2.1 参照]

2.3.2 衰弱又は脱水状態にある患者

2.3.3 発熱、発汗又は下痢を伴う疾患のある患者

2.3.4 食塩制限患者

6. 用法及び用量

炭酸リチウムとして、成人では通常1日400~600mgより開始し、1日2~3回に分割経口投与する。以後3日ないし1週間毎に、1日通常1200mgまでの治

療量に漸増する。

改善がみられたならば症状を観察しながら、維持量1日通常200~800mgの1~3回分割経口投与に漸減する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

7. 用法及び用量に関連する注意

過量投与による中毒を起こすことがあるので、投与初期又は用量を増量したときには維持量が決まるまでは1週間に1回をめどに、維持量の投与中に

は2~3ヵ月に1回をめどに、血清リチウム濃度の測定結果に基づきトラフ値注) を評価しながら使用すること。なお、血清リチウム濃度を上昇させる要因

(食事及び水分摂取量不足、脱水を起こしやすい状態、非ステロイド性消炎鎮痛剤等の血中濃度上昇を起こす可能性がある薬剤の併用等)や中毒の

初期症状が認められる場合には、血清リチウム濃度を測定すること。

7.1 血清リチウム濃度が1.5mEq/Lを超えたときは臨床症状の観察を十分に行い、必要に応じて減量又は休薬等の処置を行うこと。

7.2 血清リチウム濃度が2.0mEq/Lを超えたときは過量投与による中毒を起こすことがあるので、減量又は休薬すること。

[8.5、9.1.3、9.2.2、9.8、10.2、11.1.1参照]

注) 薬物を反復投与したときの定常状態における最低血中薬物濃度のこと。血中濃度の経時的推移の中で、変動の小さい時点であり、血中濃度のモ

ニタリングに適している。一般的に反復投与時の次回投与直前値となる。

8. 重要な基本的注意

8.5 患者及びその家族に、本剤投与中に食事及び水分摂取量不足、脱水を起こしやすい状態、非ステロイド性消炎鎮痛剤等を併用する場合等ではリ

チウム中毒が発現する可能性があることを十分に説明し、中毒の初期症状があらわれた場合には医師の診察を受けるよう、指導すること。[7.、9.1.3、

9.2.2、9.8、10.2、11.1.1参照]

8.6 急性腎障害、間質性腎炎、ネフローゼ症候群があらわれることがあるため、腎機能検査(血中クレアチニン、血中尿素窒素、尿蛋白等の測定)を行

うなど、観察を十分に行うこと。[11.1.5 参照]

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1.3 食事及び水分摂取量不足の患者 リチウムの体内貯留を起こしやすい状態にあり、リチウム中毒を起こすおそれがある。[7.、8.5 参照]

9.1.5 リチウムに異常な感受性を示す患者 血清リチウム濃度が1.5mEq/L以下でも中毒症状があらわれることがある。

9.2.1 腎障害のある患者 投与しないこと。リチウムの体内貯留を起こしやすい状態にある。リチウムの毒性を増強するおそれがある。[2.3.1 参照]

9.2.2 腎障害の既往歴のある患者 リチウムの体内貯留を起こしやすい状態にあり、リチウム中毒を起こすおそれがある。[7.、8.5 参照]

9.8 高齢者 患者の状態を観察しながら、慎重に投与すること。一般に生理機能 (腎機能等)が低下しており、リチウムの体内貯留を起こしやすい状態

にあるため、リチウム中毒を起こすおそれがある。[7.、8.5 参照]

10.2 併用注意(併用によりリチウム中毒を起こすとの報告がある薬)

利尿剤〔チアジド系利尿剤、ループ利尿剤等〕、アンジオテンシン変換酵素阻害剤〔エナラプリルマレイン酸塩等〕、アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤〔ロ

サルタンカリウム等〕、非ステロイド性消炎鎮痛剤〔ロキソプロフェンナトリウム水和物等〕、メトロニダゾール[7.、8.5、11.1.1 参照]

11.1 重大な副作用

11.1.1 リチウム中毒

初期症状として食欲低下、嘔気、嘔吐、下痢等の消化器症状、振戦、傾眠、錯乱等の中枢神経症状、運動障害、運動失調等の運動機能症状、発熱、

発汗等の全身症状を示すことがあるので、このような症状が認められた場合には、減量又は投与を中止するなど適切な処置を行うこと。なお、中毒が

進行すると、急性腎障害により電解質異常が発現し、全身けいれん、ミオクローヌス等がみられることがある。

処置:投与を中止し、感染症の予防、心・呼吸機能の維持とともに補液、利尿剤(マンニトール、アミノフィリン等)等により本剤の排泄促進、電解質平衡

の回復を図ること。利尿剤に反応しない場合や腎障害が認められる場合は、血液透析を施行すること。血液透析を施行する場合は、施行後に低下し

た血清リチウム濃度が再上昇することがあるので、施行後血清リチウム濃度測定を行い再上昇がみられた場合には、再度の血液透析等の適切な処

置を行うこと。 [7.、8.5、10.2、13. 参照]

炭酸リチウムに関するその他の注意事項は、医療用医薬品 添付文書等情報検索 | 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 (pmda.go.jp) の

電子添文を参照して下さい。

本情報の留意点

* 「PMDAからの医薬品適正使用のお願い」は、医薬品医療機器等法に基づき報告された

副作用感染症症例等の中から、既に電子添文等で注意喚起しているものの、同様の報

告の減少が見られない事例などについて、医薬品の適正使用推進の観点から医療関係

者により分かりやすい形で情報提供を行うものです。

* この情報の作成に当たり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、そ

の内容を将来にわたり保証するものではありません。

* この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課すものでは

なく、医薬品の適正使用を推進するための情報として作成したものです。

発行者 :

独立行政法人

医薬品医療機器総合機構

お問合わせ先:

12 / 12

医薬品安全対策第一部

3/3

「PMDAからの医薬品適正使

用のお願い」を迅速にメール

でお届けします!

登録はこちらから。

TEL. 03-3506-9435(ダイヤルイン)

https://www.pmda.go.jp/

更新 2025年9月

■ 医薬品医療機器総合機構 PMDA からの医薬品適正使用のお願い

https://www.pmda.go.jp/

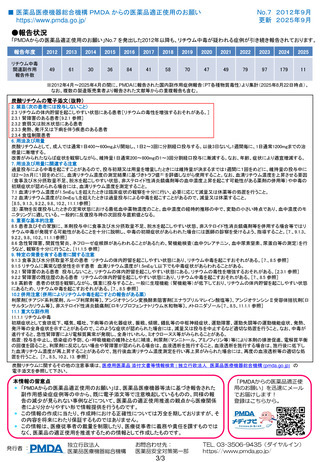

●報告状況

「PMDAからの医薬品適正使用のお願い」No.7 を発出した2012年以降も、リチウム中毒が疑われる症例が引き続き報告されております。

報告年度

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

リチウム中毒

関連副作用

報告件数

49

61

30

36

84

41

58

70

47

49

79

97

179

11

※2012年4月~2025年4月の間に、PMDAに報告された国内副作用症例報告(PT各種物質毒性)より集計(2025年8月22日時点)。

なお、複数の製造販売業者より報告された文献等からの重複報告も含む。

炭酸リチウムの電子添文(抜粋)

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

2.3 リチウムの体内貯留を起こしやすい状態にある患者[リチウムの毒性を増強するおそれがある。]

2.3.1 腎障害のある患者[9.2.1 参照]

2.3.2 衰弱又は脱水状態にある患者

2.3.3 発熱、発汗又は下痢を伴う疾患のある患者

2.3.4 食塩制限患者

6. 用法及び用量

炭酸リチウムとして、成人では通常1日400~600mgより開始し、1日2~3回に分割経口投与する。以後3日ないし1週間毎に、1日通常1200mgまでの治

療量に漸増する。

改善がみられたならば症状を観察しながら、維持量1日通常200~800mgの1~3回分割経口投与に漸減する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

7. 用法及び用量に関連する注意

過量投与による中毒を起こすことがあるので、投与初期又は用量を増量したときには維持量が決まるまでは1週間に1回をめどに、維持量の投与中に

は2~3ヵ月に1回をめどに、血清リチウム濃度の測定結果に基づきトラフ値注) を評価しながら使用すること。なお、血清リチウム濃度を上昇させる要因

(食事及び水分摂取量不足、脱水を起こしやすい状態、非ステロイド性消炎鎮痛剤等の血中濃度上昇を起こす可能性がある薬剤の併用等)や中毒の

初期症状が認められる場合には、血清リチウム濃度を測定すること。

7.1 血清リチウム濃度が1.5mEq/Lを超えたときは臨床症状の観察を十分に行い、必要に応じて減量又は休薬等の処置を行うこと。

7.2 血清リチウム濃度が2.0mEq/Lを超えたときは過量投与による中毒を起こすことがあるので、減量又は休薬すること。

[8.5、9.1.3、9.2.2、9.8、10.2、11.1.1参照]

注) 薬物を反復投与したときの定常状態における最低血中薬物濃度のこと。血中濃度の経時的推移の中で、変動の小さい時点であり、血中濃度のモ

ニタリングに適している。一般的に反復投与時の次回投与直前値となる。

8. 重要な基本的注意

8.5 患者及びその家族に、本剤投与中に食事及び水分摂取量不足、脱水を起こしやすい状態、非ステロイド性消炎鎮痛剤等を併用する場合等ではリ

チウム中毒が発現する可能性があることを十分に説明し、中毒の初期症状があらわれた場合には医師の診察を受けるよう、指導すること。[7.、9.1.3、

9.2.2、9.8、10.2、11.1.1参照]

8.6 急性腎障害、間質性腎炎、ネフローゼ症候群があらわれることがあるため、腎機能検査(血中クレアチニン、血中尿素窒素、尿蛋白等の測定)を行

うなど、観察を十分に行うこと。[11.1.5 参照]

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1.3 食事及び水分摂取量不足の患者 リチウムの体内貯留を起こしやすい状態にあり、リチウム中毒を起こすおそれがある。[7.、8.5 参照]

9.1.5 リチウムに異常な感受性を示す患者 血清リチウム濃度が1.5mEq/L以下でも中毒症状があらわれることがある。

9.2.1 腎障害のある患者 投与しないこと。リチウムの体内貯留を起こしやすい状態にある。リチウムの毒性を増強するおそれがある。[2.3.1 参照]

9.2.2 腎障害の既往歴のある患者 リチウムの体内貯留を起こしやすい状態にあり、リチウム中毒を起こすおそれがある。[7.、8.5 参照]

9.8 高齢者 患者の状態を観察しながら、慎重に投与すること。一般に生理機能 (腎機能等)が低下しており、リチウムの体内貯留を起こしやすい状態

にあるため、リチウム中毒を起こすおそれがある。[7.、8.5 参照]

10.2 併用注意(併用によりリチウム中毒を起こすとの報告がある薬)

利尿剤〔チアジド系利尿剤、ループ利尿剤等〕、アンジオテンシン変換酵素阻害剤〔エナラプリルマレイン酸塩等〕、アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤〔ロ

サルタンカリウム等〕、非ステロイド性消炎鎮痛剤〔ロキソプロフェンナトリウム水和物等〕、メトロニダゾール[7.、8.5、11.1.1 参照]

11.1 重大な副作用

11.1.1 リチウム中毒

初期症状として食欲低下、嘔気、嘔吐、下痢等の消化器症状、振戦、傾眠、錯乱等の中枢神経症状、運動障害、運動失調等の運動機能症状、発熱、

発汗等の全身症状を示すことがあるので、このような症状が認められた場合には、減量又は投与を中止するなど適切な処置を行うこと。なお、中毒が

進行すると、急性腎障害により電解質異常が発現し、全身けいれん、ミオクローヌス等がみられることがある。

処置:投与を中止し、感染症の予防、心・呼吸機能の維持とともに補液、利尿剤(マンニトール、アミノフィリン等)等により本剤の排泄促進、電解質平衡

の回復を図ること。利尿剤に反応しない場合や腎障害が認められる場合は、血液透析を施行すること。血液透析を施行する場合は、施行後に低下し

た血清リチウム濃度が再上昇することがあるので、施行後血清リチウム濃度測定を行い再上昇がみられた場合には、再度の血液透析等の適切な処

置を行うこと。 [7.、8.5、10.2、13. 参照]

炭酸リチウムに関するその他の注意事項は、医療用医薬品 添付文書等情報検索 | 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 (pmda.go.jp) の

電子添文を参照して下さい。

本情報の留意点

* 「PMDAからの医薬品適正使用のお願い」は、医薬品医療機器等法に基づき報告された

副作用感染症症例等の中から、既に電子添文等で注意喚起しているものの、同様の報

告の減少が見られない事例などについて、医薬品の適正使用推進の観点から医療関係

者により分かりやすい形で情報提供を行うものです。

* この情報の作成に当たり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、そ

の内容を将来にわたり保証するものではありません。

* この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課すものでは

なく、医薬品の適正使用を推進するための情報として作成したものです。

発行者 :

独立行政法人

医薬品医療機器総合機構

お問合わせ先:

12 / 12

医薬品安全対策第一部

3/3

「PMDAからの医薬品適正使

用のお願い」を迅速にメール

でお届けします!

登録はこちらから。

TEL. 03-3506-9435(ダイヤルイン)

https://www.pmda.go.jp/