よむ、つかう、まなぶ。

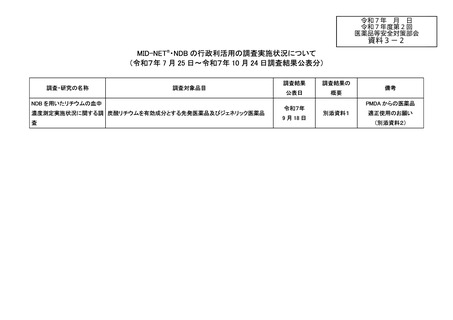

資料3-2 MID-NET・NDB の行政利活用の調査実施状況について[1.1MB] (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64439.html |

| 出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第2回 10/24)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

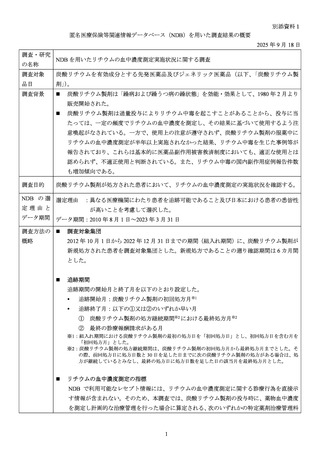

別添資料2

No.7 2012年9月

更新 2025年9月

■ 医薬品医療機器総合機構 PMDA からの医薬品適正使用のお願い

https://www.pmda.go.jp/

PMDAからの医薬品適正使用のお願い

(独)医薬品医療機器総合機構

No.7 2025年9月

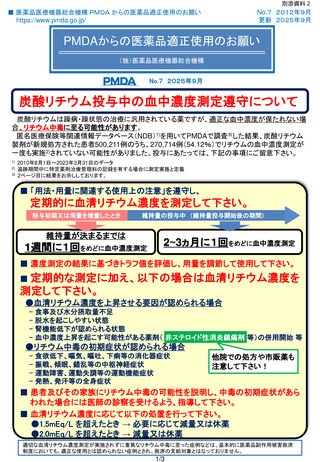

炭酸リチウム投与中の血中濃度測定遵守について

炭酸リチウムは躁病・躁状態の治療に汎用されている薬ですが、適正な血中濃度が保たれない場

合、リチウム中毒に至る可能性があります。

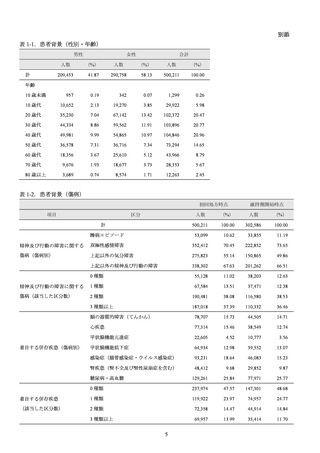

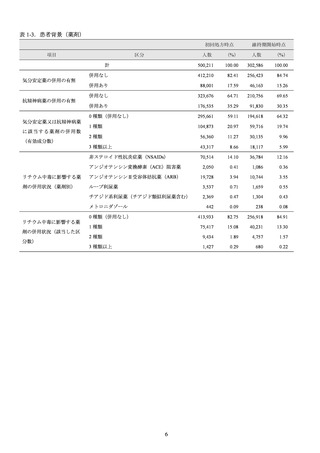

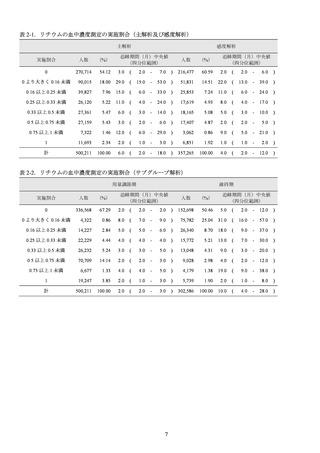

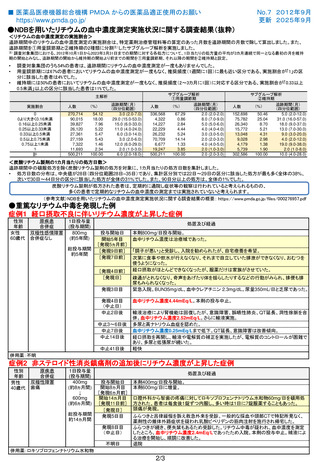

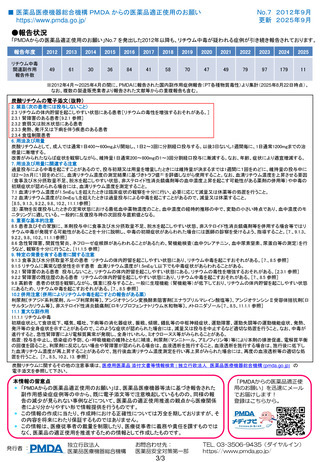

匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)1)を用いてPMDAで調査※した結果、炭酸リチウム

製剤が新規処方された患者500,211例のうち、270,714例(54.12%)でリチウムの血中濃度測定が

一度も実施2)されていない可能性がありました。投与にあたっては、下記の事項にご留意下さい。

1) 2010年8月1日~2023年3月31日のデータ

2) 追跡期間中に特定薬剤治療管理料の記録を有する場合に測定実施と定義

※ 2ページ目に結果をお示ししております。

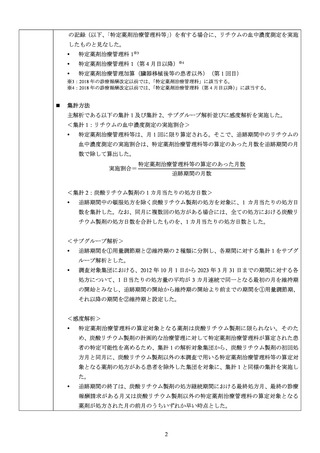

■ 「用法・用量に関連する使用上の注意」を遵守し、

定期的に血清リチウム濃度を測定して下さい。

投与初期又は用量を増量したとき

維持量の投与中 (維持量投与開始後の期間)

維持量が決まるまでは

1週間に1回をめどに血中濃度測定

2~3ヵ月に1回をめどに血中濃度測定

■ 濃度測定の結果に基づきトラフ値を評価し、用量を調節して使用して下さい。

■ 定期的な測定に加え、以下の場合は血清リチウム濃度を

測定して下さい。

●血清リチウム濃度を上昇させる要因が認められる場合

- 食事及び水分摂取量不足

- 脱水を起こしやすい状態

- 腎機能低下が認められる状態

- 血中濃度上昇を起こす可能性がある薬剤( 非ステロイド性消炎鎮痛剤 等)の併用開始 等

●リチウム中毒の初期症状が認められる場合

- 食欲低下、嘔気、嘔吐、下痢等の消化器症状

- 振戦、傾眠、錯乱等の中枢神経症状

- 運動障害、運動失調等の運動機能症状

- 発熱、発汗等の全身症状

他院での処方や市販薬も

注意して下さい!

■ 患者及びその家族にリチウム中毒の可能性を説明し、中毒の初期症状があら

われた場合には医師の診察を受けるよう、指導して下さい。

■ 血清リチウム濃度に応じて以下の処置を行って下さい。

●1.5mEq/L を超えたとき → 必要に応じて減量又は休薬

●2.0mEq/L を超えたとき → 減量又は休薬

適切な血清リチウム濃度測定が実施されずに重篤なリチウム中毒に至った症例などは、基本的に医薬品副作用被害救済

10 / 12

制度においても、適正な使用とは認められない症例とされ、救済の支給対象とはなっておりません。

1/3

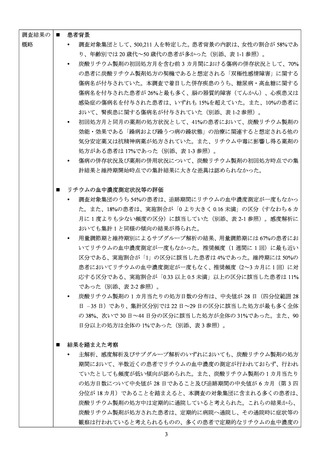

No.7 2012年9月

更新 2025年9月

■ 医薬品医療機器総合機構 PMDA からの医薬品適正使用のお願い

https://www.pmda.go.jp/

PMDAからの医薬品適正使用のお願い

(独)医薬品医療機器総合機構

No.7 2025年9月

炭酸リチウム投与中の血中濃度測定遵守について

炭酸リチウムは躁病・躁状態の治療に汎用されている薬ですが、適正な血中濃度が保たれない場

合、リチウム中毒に至る可能性があります。

匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)1)を用いてPMDAで調査※した結果、炭酸リチウム

製剤が新規処方された患者500,211例のうち、270,714例(54.12%)でリチウムの血中濃度測定が

一度も実施2)されていない可能性がありました。投与にあたっては、下記の事項にご留意下さい。

1) 2010年8月1日~2023年3月31日のデータ

2) 追跡期間中に特定薬剤治療管理料の記録を有する場合に測定実施と定義

※ 2ページ目に結果をお示ししております。

■ 「用法・用量に関連する使用上の注意」を遵守し、

定期的に血清リチウム濃度を測定して下さい。

投与初期又は用量を増量したとき

維持量の投与中 (維持量投与開始後の期間)

維持量が決まるまでは

1週間に1回をめどに血中濃度測定

2~3ヵ月に1回をめどに血中濃度測定

■ 濃度測定の結果に基づきトラフ値を評価し、用量を調節して使用して下さい。

■ 定期的な測定に加え、以下の場合は血清リチウム濃度を

測定して下さい。

●血清リチウム濃度を上昇させる要因が認められる場合

- 食事及び水分摂取量不足

- 脱水を起こしやすい状態

- 腎機能低下が認められる状態

- 血中濃度上昇を起こす可能性がある薬剤( 非ステロイド性消炎鎮痛剤 等)の併用開始 等

●リチウム中毒の初期症状が認められる場合

- 食欲低下、嘔気、嘔吐、下痢等の消化器症状

- 振戦、傾眠、錯乱等の中枢神経症状

- 運動障害、運動失調等の運動機能症状

- 発熱、発汗等の全身症状

他院での処方や市販薬も

注意して下さい!

■ 患者及びその家族にリチウム中毒の可能性を説明し、中毒の初期症状があら

われた場合には医師の診察を受けるよう、指導して下さい。

■ 血清リチウム濃度に応じて以下の処置を行って下さい。

●1.5mEq/L を超えたとき → 必要に応じて減量又は休薬

●2.0mEq/L を超えたとき → 減量又は休薬

適切な血清リチウム濃度測定が実施されずに重篤なリチウム中毒に至った症例などは、基本的に医薬品副作用被害救済

10 / 12

制度においても、適正な使用とは認められない症例とされ、救済の支給対象とはなっておりません。

1/3