よむ、つかう、まなぶ。

資料3 共同募金事業の在り方について (9 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2

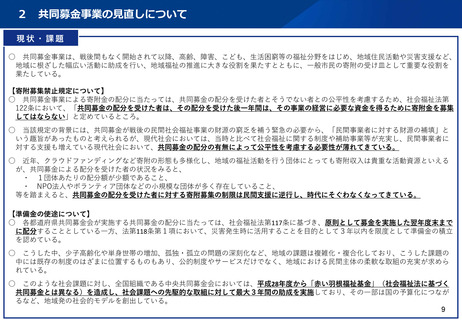

共同募金事業の見直しについて

現状・課題

○

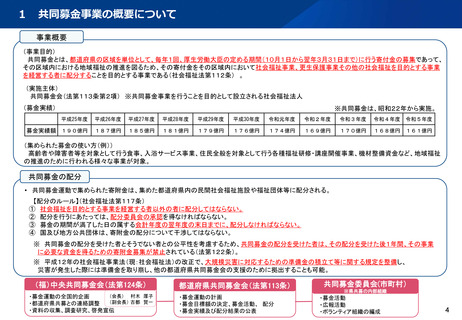

共同募金事業は、戦後間もなく開始されて以降、高齢、障害、こども、生活困窮等の福祉分野をはじめ、地域住民活動や災害支援など、

地域に根ざした幅広い活動に助成を行い、地域福祉の推進に大きな役割を果たすとともに、一般市民の寄附の受け皿として重要な役割を

果たしている。

【寄附募集禁止規定について】

○ 共同募金事業による寄附金の配分に当たっては、共同募金の配分を受けた者とそうでない者との公平性を考慮するため、社会福祉法第

122条において、「共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後一年間は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集

してはならない」と定めているところ。

○

当該規定の背景には、共同募金が戦後の民間社会福祉事業の財源の窮乏を補う緊急の必要から、「民間事業者に対する財源の補填」と

いう趣旨があったものと考えられるが、現代社会においては、当時と比べて社会福祉に関する制度や補助事業等が充実し、民間事業者に

対する支援も増えている現代社会において、共同募金の配分の有無によって公平性を考慮する必要性が薄れてきている。

○

近年、クラウドファンディングなど寄附の形態も多様化し、地域の福祉活動を行う団体にとっても寄附収入は貴重な活動資源といえる

が、共同募金による配分を受けた者の状況をみると、

・ 1団体あたりの配分額が少額であること、

・ NPO法人やボランティア団体などの小規模な団体が多く存在していること、

等を踏まえると、共同募金の配分を受けた者に対する寄附募集の制限は民間支援に逆行し、時代にそぐわなくなってきている。

【準備金の使途について】

○ 各都道府県共同募金会が実施する共同募金の配分に当たっては、社会福祉法第117条に基づき、原則として募金を実施した翌年度末まで

に配分することとしている一方、法第118条第1項において、災害発生時に活用することを目的として3年以内を限度として準備金の積立

を認めている。

○

こうした中、少子高齢化や単身世帯の増加、孤独・孤立の問題の深刻化など、地域の課題は複雑化・複合化しており、こうした課題の

中には既存の制度のはざまに位置するものもあり、公的制度やサービスだけでなく、地域における民間主体の柔軟な取組の充実が求めら

れている。

○

このような社会課題に対し、全国組織である中央共同募金会においては、平成28年度から「赤い羽根福祉基金」(社会福祉法に基づく

共同募金とは異なる)を造成し、社会課題への先駆的な取組に対して最大3年間の助成を実施しており、その一部は国の予算化につなが

るなど、地域発の社会的モデルを創出している。

9

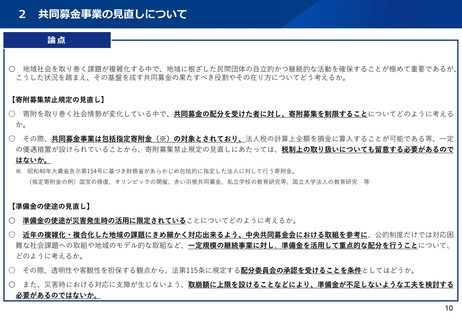

共同募金事業の見直しについて

現状・課題

○

共同募金事業は、戦後間もなく開始されて以降、高齢、障害、こども、生活困窮等の福祉分野をはじめ、地域住民活動や災害支援など、

地域に根ざした幅広い活動に助成を行い、地域福祉の推進に大きな役割を果たすとともに、一般市民の寄附の受け皿として重要な役割を

果たしている。

【寄附募集禁止規定について】

○ 共同募金事業による寄附金の配分に当たっては、共同募金の配分を受けた者とそうでない者との公平性を考慮するため、社会福祉法第

122条において、「共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後一年間は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集

してはならない」と定めているところ。

○

当該規定の背景には、共同募金が戦後の民間社会福祉事業の財源の窮乏を補う緊急の必要から、「民間事業者に対する財源の補填」と

いう趣旨があったものと考えられるが、現代社会においては、当時と比べて社会福祉に関する制度や補助事業等が充実し、民間事業者に

対する支援も増えている現代社会において、共同募金の配分の有無によって公平性を考慮する必要性が薄れてきている。

○

近年、クラウドファンディングなど寄附の形態も多様化し、地域の福祉活動を行う団体にとっても寄附収入は貴重な活動資源といえる

が、共同募金による配分を受けた者の状況をみると、

・ 1団体あたりの配分額が少額であること、

・ NPO法人やボランティア団体などの小規模な団体が多く存在していること、

等を踏まえると、共同募金の配分を受けた者に対する寄附募集の制限は民間支援に逆行し、時代にそぐわなくなってきている。

【準備金の使途について】

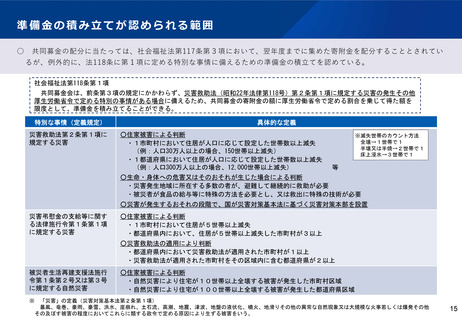

○ 各都道府県共同募金会が実施する共同募金の配分に当たっては、社会福祉法第117条に基づき、原則として募金を実施した翌年度末まで

に配分することとしている一方、法第118条第1項において、災害発生時に活用することを目的として3年以内を限度として準備金の積立

を認めている。

○

こうした中、少子高齢化や単身世帯の増加、孤独・孤立の問題の深刻化など、地域の課題は複雑化・複合化しており、こうした課題の

中には既存の制度のはざまに位置するものもあり、公的制度やサービスだけでなく、地域における民間主体の柔軟な取組の充実が求めら

れている。

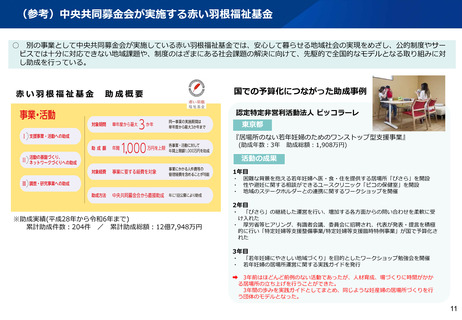

○

このような社会課題に対し、全国組織である中央共同募金会においては、平成28年度から「赤い羽根福祉基金」(社会福祉法に基づく

共同募金とは異なる)を造成し、社会課題への先駆的な取組に対して最大3年間の助成を実施しており、その一部は国の予算化につなが

るなど、地域発の社会的モデルを創出している。

9