よむ、つかう、まなぶ。

参考資料2 指定就労継続支援事業所の新規指定や運営状況の把握に関するガイドライン(案) (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64884.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第151回 10/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

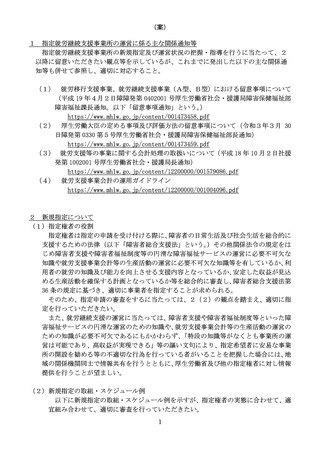

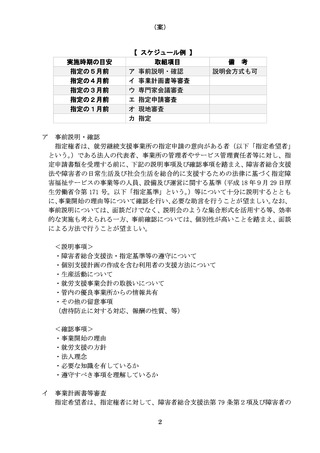

(案)

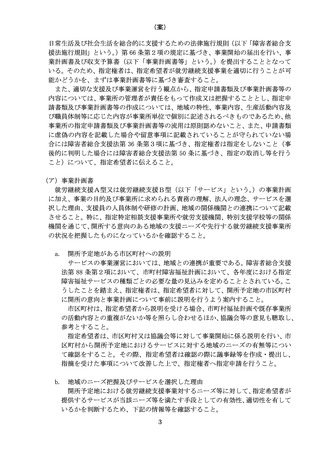

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則・

(以下「障害者総合支

援法施行規則」という。)第 66 条第2項の規定に基づき、事業開始の届出を行い、事

業計画書及び収支予算書(以下「事業計画書等」という。)を提出することとなって

いる。そのため、指定権者は、指定希望者が就労継続支援事業を適切に行うことが可

能かどうかを、まずは事業計画書等に基づき審査すること。

また、適切な支援及び事業運営を行う観点から、指定申請書類及び事業計画書等の

内容については、事業所の管理者が責任をもって作成又は把握することとし、指定申

請書類及び事業計画書等の作成については、地域の特性、事業内容、生産活動内容及

び職員体制等に応じた内容が事業所単位で個別に記述されるべきものであるため、他

事業所の指定申請書類及び事業計画書等の流用は原則認めないこと、また、申請書類

に虚偽の内容を記載した場合や留意事項に記載されていることが守られていない場

合には障害者総合支援法第 36 条第3項に基づき、指定権者は指定をしないこと(事

後的に判明した場合には障害者総合支援法第 50 条に基づき、指定の取消し等を行う

こと)について、指定希望者に伝えること。

(ア)事業計画書

就労継続支援A型又は就労継続支援B型(以下「サービス」という。)の事業計画

に加え、事業の目的及び事業所に求められる責務の理解、法人の理念、サービスを選

択した理由、支援員の人員体制や研修の計画、地域の関係機関との連携について記載

させること。特に、指定特定相談支援事業所や就労支援機関、特別支援学校等の関係

機関を通じて、開所する意向のある地域の支援ニーズや先行する就労継続支援事業所

の状況を把握したものになっているかを確認すること。

a.

開所予定地がある市区町村への説明

サービスの事業運営においては、地域との連携が重要である。障害者総合支援

法第 88 条第2項において、市町村障害福祉計画において、各年度における指定

障害福祉サービスの種類ごとの必要な量の見込みを定めることとされている。こ

うしたことを踏まえ、指定権者は、指定希望者に対して、開所予定地の市区町村

に開所の意向と事業計画について事前に説明を行うよう案内すること。

市区町村は、指定希望者から説明を受ける場合、市町村福祉計画や既存事業所

の活動内容との重複がないか等を照らし合わせるほか、協議会等の意見も聴取し、

参考とすること。

指定希望者は、市区町村又は協議会等に対して事業開始に係る説明を行い、市

区町村から開所予定地におけるサービスに対する地域のニーズの有無等につい

て確認をすること。その際、指定希望者は確認の際に議事録等を作成・提出し、

指摘を受けた事項について改善した上で、指定権者へ指定申請を行うこと。

b.

地域のニーズ把握及びサービスを選択した理由

開所予定地における就労継続支援事業対するニーズ等に対して、指定希望者が

提供するサービスが当該ニーズ等を満たす手段としての有効性、適切性を有して

いるかを判断するため、下記の情報等を確認すること。

3

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則・

(以下「障害者総合支

援法施行規則」という。)第 66 条第2項の規定に基づき、事業開始の届出を行い、事

業計画書及び収支予算書(以下「事業計画書等」という。)を提出することとなって

いる。そのため、指定権者は、指定希望者が就労継続支援事業を適切に行うことが可

能かどうかを、まずは事業計画書等に基づき審査すること。

また、適切な支援及び事業運営を行う観点から、指定申請書類及び事業計画書等の

内容については、事業所の管理者が責任をもって作成又は把握することとし、指定申

請書類及び事業計画書等の作成については、地域の特性、事業内容、生産活動内容及

び職員体制等に応じた内容が事業所単位で個別に記述されるべきものであるため、他

事業所の指定申請書類及び事業計画書等の流用は原則認めないこと、また、申請書類

に虚偽の内容を記載した場合や留意事項に記載されていることが守られていない場

合には障害者総合支援法第 36 条第3項に基づき、指定権者は指定をしないこと(事

後的に判明した場合には障害者総合支援法第 50 条に基づき、指定の取消し等を行う

こと)について、指定希望者に伝えること。

(ア)事業計画書

就労継続支援A型又は就労継続支援B型(以下「サービス」という。)の事業計画

に加え、事業の目的及び事業所に求められる責務の理解、法人の理念、サービスを選

択した理由、支援員の人員体制や研修の計画、地域の関係機関との連携について記載

させること。特に、指定特定相談支援事業所や就労支援機関、特別支援学校等の関係

機関を通じて、開所する意向のある地域の支援ニーズや先行する就労継続支援事業所

の状況を把握したものになっているかを確認すること。

a.

開所予定地がある市区町村への説明

サービスの事業運営においては、地域との連携が重要である。障害者総合支援

法第 88 条第2項において、市町村障害福祉計画において、各年度における指定

障害福祉サービスの種類ごとの必要な量の見込みを定めることとされている。こ

うしたことを踏まえ、指定権者は、指定希望者に対して、開所予定地の市区町村

に開所の意向と事業計画について事前に説明を行うよう案内すること。

市区町村は、指定希望者から説明を受ける場合、市町村福祉計画や既存事業所

の活動内容との重複がないか等を照らし合わせるほか、協議会等の意見も聴取し、

参考とすること。

指定希望者は、市区町村又は協議会等に対して事業開始に係る説明を行い、市

区町村から開所予定地におけるサービスに対する地域のニーズの有無等につい

て確認をすること。その際、指定希望者は確認の際に議事録等を作成・提出し、

指摘を受けた事項について改善した上で、指定権者へ指定申請を行うこと。

b.

地域のニーズ把握及びサービスを選択した理由

開所予定地における就労継続支援事業対するニーズ等に対して、指定希望者が

提供するサービスが当該ニーズ等を満たす手段としての有効性、適切性を有して

いるかを判断するため、下記の情報等を確認すること。

3