よむ、つかう、まなぶ。

資料1 乳がん検診について (7 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64487.html |

| 出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第45回 10/10)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

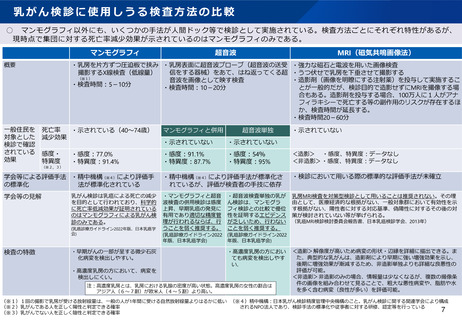

乳がん検診に使用しうる検査方法の比較

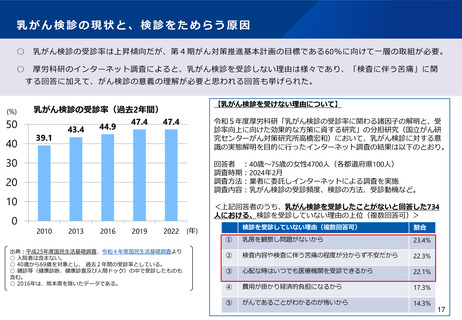

○ マンモグラフィ以外にも、いくつかの手法が人間ドック等で検診として実施されている。検査方法ごとにそれぞれ特性があるが、

現時点で集団に対する死亡率減少効果が示されているのはマンモグラフィのみである。

マンモグラフィ

・乳房を片方ずつ圧迫板で挟み ・乳房表面に超音波プローブ(超音波の送受 ・強力な磁石と電波を用いた画像検査

信をする器械)をあて、はね返ってくる超 ・うつ伏せで乳房を下垂させて撮影する

撮影するX線検査(低線量)

(※1)

・造影剤(画像を明瞭にする注射薬)を投与して実施するこ

音波を画像として映す検査

・検査時間:5-10分

・検査時間:10-20分

とが一般的だが、検診目的で造影せずにMRIを撮像する場

合もある。造影剤を投与する場合、100万人に1人がアナ

フィラキシーで死亡する等の副作用のリスクが存在するほ

か、検査時間が延長する。

・検査時間20-60分

概要

一般住民を

対象とした

検診で確認

されている

効果

MRI(磁気共鳴画像法)

超音波

死亡率

・示されている(40~74歳)

減少効果

感度・

特異度

・感度:77.0%

・特異度:91.4%

マンモグラフィと併用

超音波単独

・示されていない

・示されていない

・感度:91.1%

・特異度:87.7%

・感度:54%

・特異度:95%

・示されていない

<造影> ・感度、特異度:データなし

<非造影>・感度、特異度:データなし

(※2,3)

学会等による評価手法 ・精中機構(※4)により評価手

の標準化

法が標準化されている

・精中機構(※4)により評価手法が標準化さ

れているが、評価が検査者の手技に依存

・検診において用いる際の標準的な評価手法が未確立

学会等の見解

・マンモグラフィと超音

波検査の併用検診は感度

上昇、早期乳癌の発見に

有用であり適切な精度管

理が行われるならば、行

うことを弱く推奨する。

(乳癌診療ガイドライン2022

・超音波検査単独の乳が

ん検診は、マンモグラ

フィ検診との比較で優位

性を証明するエビデンス

が乏しいため、行わない

ことを弱く推奨する。

(乳癌診療ガイドライン2022

乳房MRI検査を対策型検診として用いることは推奨されない。その理

由として、医療経済的な根拠がない、一般対象群において有効性を示

す根拠がない、陽性者に対する対応基準、偽陽性に対するその後の対

策が検討されていない等が挙げられる。

・高濃度乳房の方におい

ても病変を検出しやす

い。

<造影>解像度が高いため病変の形状・辺縁を詳細に描出できる。ま

た、典型的な乳がんは、造影剤により早期に強い増強効果を示し、

後期に増強効果が漸減するため、非造影単独よりも詳細な良悪性の

評価が可能。

<非造影>非造影のみの場合、情報量は少なくなるが、複数の撮像条

件の画像を組み合わせて見ることで、粗大な悪性病変や、脂肪や水

を多く含む病変(良性が多い)を評価可能。

乳がん検診は乳癌による死亡の減少

を目的として行われており、科学的

に死亡率低減効果が証明されている

のはマンモグラフィによる乳がん検

診のみである。

(乳癌診療ガイドライン2022年版、日本乳癌学

会)

年版、日本乳癌学会)

検査の特徴

・早期がんの一部が呈する微少石灰

化病変を検出しやすい。

(乳癌MRI検診検討委員会報告書、日本乳癌検診学会、2013年)

年版、日本乳癌学会)

・高濃度乳房の方において、病変を

検出しにくい。

注:高濃度乳房とは、乳房における乳腺の密度が高い状態。高濃度乳房の女性の割合は

アジア人(6~7割)が欧米人(4~5割)より高い。

(※1)1回の撮影で乳房が受ける放射線量は、一般の人が1年間に受ける自然放射線量よりはるかに低い (※4)精中機構:日本乳がん検診精度管理中央機構のこと。乳がん検診に関する関連学会により構成

されるNPO法人であり、検診手法の標準化や従事者に対する研修、認定等を行っている

(※2)乳がんである人を正しく陽性と判定できる確率

7

(※3)乳がんでない人を正しく陰性と判定できる確率

○ マンモグラフィ以外にも、いくつかの手法が人間ドック等で検診として実施されている。検査方法ごとにそれぞれ特性があるが、

現時点で集団に対する死亡率減少効果が示されているのはマンモグラフィのみである。

マンモグラフィ

・乳房を片方ずつ圧迫板で挟み ・乳房表面に超音波プローブ(超音波の送受 ・強力な磁石と電波を用いた画像検査

信をする器械)をあて、はね返ってくる超 ・うつ伏せで乳房を下垂させて撮影する

撮影するX線検査(低線量)

(※1)

・造影剤(画像を明瞭にする注射薬)を投与して実施するこ

音波を画像として映す検査

・検査時間:5-10分

・検査時間:10-20分

とが一般的だが、検診目的で造影せずにMRIを撮像する場

合もある。造影剤を投与する場合、100万人に1人がアナ

フィラキシーで死亡する等の副作用のリスクが存在するほ

か、検査時間が延長する。

・検査時間20-60分

概要

一般住民を

対象とした

検診で確認

されている

効果

MRI(磁気共鳴画像法)

超音波

死亡率

・示されている(40~74歳)

減少効果

感度・

特異度

・感度:77.0%

・特異度:91.4%

マンモグラフィと併用

超音波単独

・示されていない

・示されていない

・感度:91.1%

・特異度:87.7%

・感度:54%

・特異度:95%

・示されていない

<造影> ・感度、特異度:データなし

<非造影>・感度、特異度:データなし

(※2,3)

学会等による評価手法 ・精中機構(※4)により評価手

の標準化

法が標準化されている

・精中機構(※4)により評価手法が標準化さ

れているが、評価が検査者の手技に依存

・検診において用いる際の標準的な評価手法が未確立

学会等の見解

・マンモグラフィと超音

波検査の併用検診は感度

上昇、早期乳癌の発見に

有用であり適切な精度管

理が行われるならば、行

うことを弱く推奨する。

(乳癌診療ガイドライン2022

・超音波検査単独の乳が

ん検診は、マンモグラ

フィ検診との比較で優位

性を証明するエビデンス

が乏しいため、行わない

ことを弱く推奨する。

(乳癌診療ガイドライン2022

乳房MRI検査を対策型検診として用いることは推奨されない。その理

由として、医療経済的な根拠がない、一般対象群において有効性を示

す根拠がない、陽性者に対する対応基準、偽陽性に対するその後の対

策が検討されていない等が挙げられる。

・高濃度乳房の方におい

ても病変を検出しやす

い。

<造影>解像度が高いため病変の形状・辺縁を詳細に描出できる。ま

た、典型的な乳がんは、造影剤により早期に強い増強効果を示し、

後期に増強効果が漸減するため、非造影単独よりも詳細な良悪性の

評価が可能。

<非造影>非造影のみの場合、情報量は少なくなるが、複数の撮像条

件の画像を組み合わせて見ることで、粗大な悪性病変や、脂肪や水

を多く含む病変(良性が多い)を評価可能。

乳がん検診は乳癌による死亡の減少

を目的として行われており、科学的

に死亡率低減効果が証明されている

のはマンモグラフィによる乳がん検

診のみである。

(乳癌診療ガイドライン2022年版、日本乳癌学

会)

年版、日本乳癌学会)

検査の特徴

・早期がんの一部が呈する微少石灰

化病変を検出しやすい。

(乳癌MRI検診検討委員会報告書、日本乳癌検診学会、2013年)

年版、日本乳癌学会)

・高濃度乳房の方において、病変を

検出しにくい。

注:高濃度乳房とは、乳房における乳腺の密度が高い状態。高濃度乳房の女性の割合は

アジア人(6~7割)が欧米人(4~5割)より高い。

(※1)1回の撮影で乳房が受ける放射線量は、一般の人が1年間に受ける自然放射線量よりはるかに低い (※4)精中機構:日本乳がん検診精度管理中央機構のこと。乳がん検診に関する関連学会により構成

されるNPO法人であり、検診手法の標準化や従事者に対する研修、認定等を行っている

(※2)乳がんである人を正しく陽性と判定できる確率

7

(※3)乳がんでない人を正しく陰性と判定できる確率