よむ、つかう、まなぶ。

資料1 乳がん検診について (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64487.html |

| 出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第45回 10/10)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

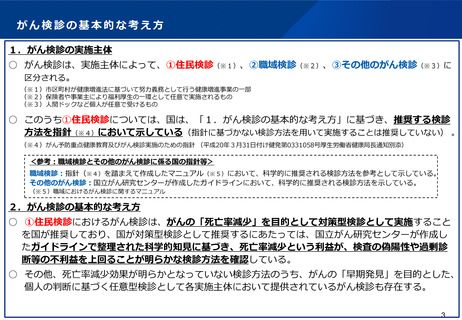

がん検診の基本的な考え方

1.がん検診の実施主体

○ がん検診は、実施主体によって、①住民検診(※1)、②職域検診(※2)、③その他のがん検診(※3)に

区分される。

(※1)市区町村が健康増進法に基づいて努力義務として行う健康増進事業の一部

(※2)保険者や事業主により福利厚生の一環として任意で実施されるもの

(※3)人間ドックなど個人が任意で受けるもの

○ このうち①住民検診については、国は、「1.がん検診の基本的な考え方」に基づき、推奨する検診

方法を指針(※4)において示している(指針に基づかない検診方法を用いて実施することは推奨していない) 。

(※4)がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針 (平成20年3月31日付け健発第0331058号厚生労働省健康局長通知別添)

<参考:職域検診とその他のがん検診に係る国の指針等>

職域検診:指針(※4)を踏まえて作成したマニュアル(※5)において、科学的に推奨される検診方法を参考として示している。

その他のがん検診:国立がん研究センターが作成したガイドラインにおいて、科学的に推奨される検診方法を示している。

(※5)職域におけるがん検診に関するマニュアル

2.がん検診の基本的な考え方

○ ①住民検診におけるがん検診は、がんの「死亡率減少」を目的として対策型検診として実施すること

を国が推奨しており、国が対策型検診として推奨するにあたっては、国立がん研究センターが作成し

たガイドラインで整理された科学的知見に基づき、死亡率減少という利益が、検査の偽陽性や過剰診

断等の不利益を上回ることが明らかな検診方法を確認している。

○ その他、死亡率減少効果が明らかとなっていない検診方法のうち、がんの「早期発見」を目的とした、

個人の判断に基づく任意型検診として各実施主体において提供されているがん検診も存在する。

3

1.がん検診の実施主体

○ がん検診は、実施主体によって、①住民検診(※1)、②職域検診(※2)、③その他のがん検診(※3)に

区分される。

(※1)市区町村が健康増進法に基づいて努力義務として行う健康増進事業の一部

(※2)保険者や事業主により福利厚生の一環として任意で実施されるもの

(※3)人間ドックなど個人が任意で受けるもの

○ このうち①住民検診については、国は、「1.がん検診の基本的な考え方」に基づき、推奨する検診

方法を指針(※4)において示している(指針に基づかない検診方法を用いて実施することは推奨していない) 。

(※4)がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針 (平成20年3月31日付け健発第0331058号厚生労働省健康局長通知別添)

<参考:職域検診とその他のがん検診に係る国の指針等>

職域検診:指針(※4)を踏まえて作成したマニュアル(※5)において、科学的に推奨される検診方法を参考として示している。

その他のがん検診:国立がん研究センターが作成したガイドラインにおいて、科学的に推奨される検診方法を示している。

(※5)職域におけるがん検診に関するマニュアル

2.がん検診の基本的な考え方

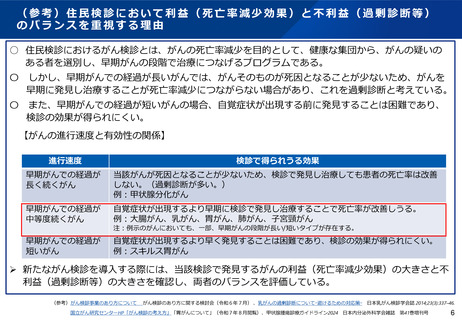

○ ①住民検診におけるがん検診は、がんの「死亡率減少」を目的として対策型検診として実施すること

を国が推奨しており、国が対策型検診として推奨するにあたっては、国立がん研究センターが作成し

たガイドラインで整理された科学的知見に基づき、死亡率減少という利益が、検査の偽陽性や過剰診

断等の不利益を上回ることが明らかな検診方法を確認している。

○ その他、死亡率減少効果が明らかとなっていない検診方法のうち、がんの「早期発見」を目的とした、

個人の判断に基づく任意型検診として各実施主体において提供されているがん検診も存在する。

3