よむ、つかう、まなぶ。

資料1 乳がん検診について (6 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64487.html |

| 出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第45回 10/10)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

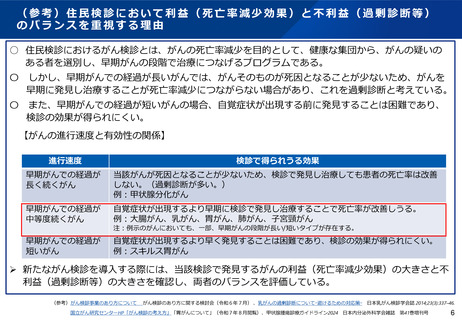

(参考)住民検診において利益(死亡率減少効果)と不利益(過剰診断等)

のバランスを重視する理由

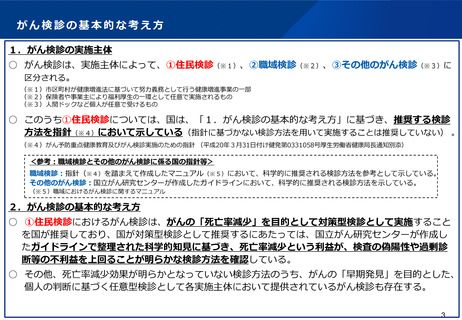

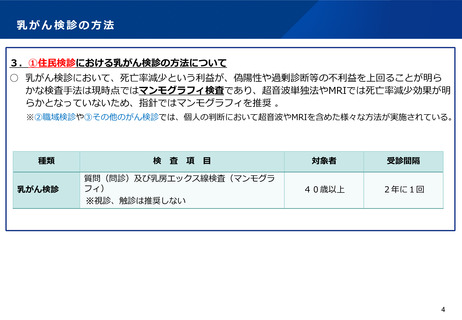

○ 住民検診におけるがん検診とは、がんの死亡率減少を目的として、健康な集団から、がんの疑いの

ある者を選別し、早期がんの段階で治療につなげるプログラムである。

〇

しかし、早期がんでの経過が長いがんでは、がんそのものが死因となることが少ないため、がんを

早期に発見し治療することが死亡率減少につながらない場合があり、これを過剰診断と考えている。

〇

また、早期がんでの経過が短いがんの場合、自覚症状が出現する前に発見することは困難であり、

検診の効果が得られにくい。

【がんの進行速度と有効性の関係】

進行速度

検診で得られうる効果

早期がんでの経過が

長く続くがん

当該がんが死因となることが少ないため、検診で発見し治療しても患者の死亡率は改善

しない。(過剰診断が多い。)

例:甲状腺分化がん

早期がんでの経過が

中等度続くがん

自覚症状が出現するより早期に検診で発見し治療することで死亡率が改善しうる。

例:大腸がん、乳がん、胃がん、肺がん、子宮頸がん

注:例示のがんにおいても、一部、早期がんの段階が長い/短いタイプが存在する。

早期がんでの経過が

短いがん

自覚症状が出現するより早く発見することは困難であり、検診の効果が得られにくい。

例:スキルス胃がん

➢ 新たながん検診を導入する際には、当該検診で発見するがんの利益(死亡率減少効果)の大きさと不

利益(過剰診断等)の大きさを確認し、両者のバランスを評価している。

(参考)がん検診事業のあり方について

がん検診のあり方に関する検討会(令和6年7月) 、乳がんの過剰診断についてー避けるための対応策ー 日本乳がん検診学会誌 2014;23(3):337–46.

国立がん研究センターHP「がん検診の考え方」「胃がんについて」(令和7年8月閲覧)、甲状腺腫瘍診療ガイドライン2024 日本内分泌外科学会雑誌 第41巻増刊号

6

のバランスを重視する理由

○ 住民検診におけるがん検診とは、がんの死亡率減少を目的として、健康な集団から、がんの疑いの

ある者を選別し、早期がんの段階で治療につなげるプログラムである。

〇

しかし、早期がんでの経過が長いがんでは、がんそのものが死因となることが少ないため、がんを

早期に発見し治療することが死亡率減少につながらない場合があり、これを過剰診断と考えている。

〇

また、早期がんでの経過が短いがんの場合、自覚症状が出現する前に発見することは困難であり、

検診の効果が得られにくい。

【がんの進行速度と有効性の関係】

進行速度

検診で得られうる効果

早期がんでの経過が

長く続くがん

当該がんが死因となることが少ないため、検診で発見し治療しても患者の死亡率は改善

しない。(過剰診断が多い。)

例:甲状腺分化がん

早期がんでの経過が

中等度続くがん

自覚症状が出現するより早期に検診で発見し治療することで死亡率が改善しうる。

例:大腸がん、乳がん、胃がん、肺がん、子宮頸がん

注:例示のがんにおいても、一部、早期がんの段階が長い/短いタイプが存在する。

早期がんでの経過が

短いがん

自覚症状が出現するより早く発見することは困難であり、検診の効果が得られにくい。

例:スキルス胃がん

➢ 新たながん検診を導入する際には、当該検診で発見するがんの利益(死亡率減少効果)の大きさと不

利益(過剰診断等)の大きさを確認し、両者のバランスを評価している。

(参考)がん検診事業のあり方について

がん検診のあり方に関する検討会(令和6年7月) 、乳がんの過剰診断についてー避けるための対応策ー 日本乳がん検診学会誌 2014;23(3):337–46.

国立がん研究センターHP「がん検診の考え方」「胃がんについて」(令和7年8月閲覧)、甲状腺腫瘍診療ガイドライン2024 日本内分泌外科学会雑誌 第41巻増刊号

6