よむ、つかう、まなぶ。

参考資料8 第4期がん対策推進基本計画中間評価 委員意見一覧 (11 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64289.html |

| 出典情報 | がん対策推進協議会(第92回 10/6)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

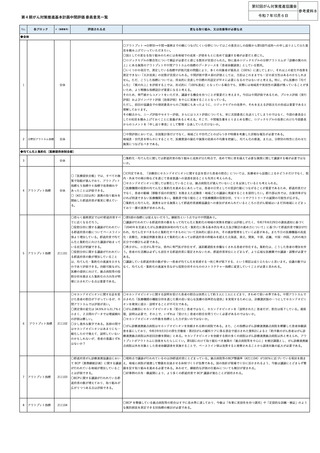

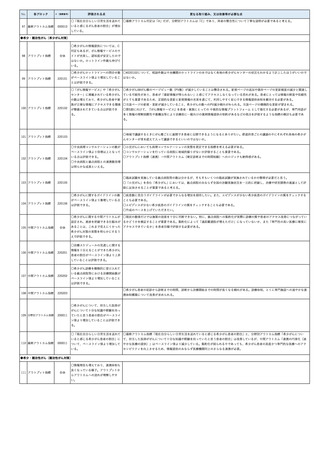

No.

各ブロック

評価される点

#(指標番号)

更なる取り組み、又は改善等が必要な点

○治療開始前に、生殖機能への影響に

126 中間アウトカム指標

230207

関する説明を受けたがん患者・家族の ○小児がん患者に対する妊孕性温存の意識が高まっている。更なる改善を期待したい。

割合(小児)がベースライン値より大 ○説明の実施にとどまらず、実際に妊孕性温存を行える医療機関が地域に存在するか、または他機関と連携して適切に対応できる体制が整っ

幅に改善していることは評価できる。 ているかを評価する必要がある。

○若年がん患者の診断・治療全体の総 ○この分野別アウトカム指標のさらなる改善を期待したい。

127 分野別アウトカム指標

200003

合評価が上昇している点は評価でき

る。

○現在自分らしい日常生活を送れてい

128 最終アウトカム指標

000012

○指標がさらに改善するよう支援体制を強化していくことが重要である。

ると感じる若年がん患者の割合がベー

スライン値より上昇していることは評

価できる。

◆高齢者〔高齢者のがん対策〕

○もともと急性期医療から地域の介

○アウトプットの測定は最高値だが、中間アウトカム240201連携への評価には連動していない。医療機関から一歩出た先が見えないため、退

護・福祉施設や在宅へ移行するための 院後の日常生活を支える体制を評価できる指標が必要ではないか。

129 アウトプット指標

全体

連携は診療報酬の観点からも活発に行 ○高齢者は評価指標が少なすぎる。

われておりベースラインが高い。今回

の調査で100%に。

○地域の医療機関や在宅療養支援診療 ○指標上は実施率が100%であるものの、この指標では、連携の実態は十分に把握できていない。拠点病院で検討を行ったという形式的な数値

130 アウトプット指標

240101

所等の医療・介護従事者とのつながり ではなく、実際にどのような医療機関・介護従事者とどのような連携が行われているのか、質的な評価が必要である。

が100%になったことは評価できる

○検討を実施する拠点病院等の割合が

100%であり、地域の医療機関や在宅

○拠点病院等の

100%で、意思決定能 ○患者と医師の間で「最期の療養場所について話し合いがあった」と回答した人の割合は 52.9%にとどまっており、実態との乖離が疑われ

131 アウトプット指標

240102

力を含む機能評価を行い、ガイドライ る。

ンに沿った対応を実施しているとされ ○APCは都道府県に聞くとやっているというが現況報告書ではなく、患者からの情報がほしい。

ている点は評価できる。

○高齢者のがん対策について、中間ア ○「医師・看護師・介護職員など医療者同士の連携は良かった」と回答した人の割合はベースライン値より減少しているが、79.4%から77.4%

ウトカム指標「医師・看護師・介護職 という変化であり、今後も推移をみていくことが必要。

員など医療者同士の連携はよかったと 【資料6】(4)②高齢者について、厚生労働科学研究の結果を踏まえ、多職種連携における課題解決に資する取組が必要。

回答した人の割合」を除き、アウト

○遺族調査による多職種連携の評価がCであることは、コロナ禍の影響も考えられるが、患者・家族を中心とした連携になっていたかの評価と

プット指標、中間アウトカム指標、分 して考えられるのではないか。

132 中間アウトカム指標

240201

野別指標、最終アウトカム指標で改善

傾向であったことは評価できる。

○意思決定支援のアウトプット指標の

測定値が100%は効果が表れている。

○患者と医師の間で「最期の療養場所 ○依然として約半数にとどまっており、療養場所に関する希望が十分に共有されていない可能性がある。単に話し合いの有無を確認するだけ

133 中間アウトカム指標

240202

134 分野別アウトカム指標

200001

○コア指標になっているが、この総合的な患者調査で高齢者のがん対策を測るのは無理だと思う。

135 最終アウトカム指標

全体

○最終アウトカムは全体数でなく高齢者で計測すべきではないか。

について話し合いがあった」と回答し ではなく、患者の希望を踏まえた対応が実際に行われているかどうかを質的に評価していくことが重要である。

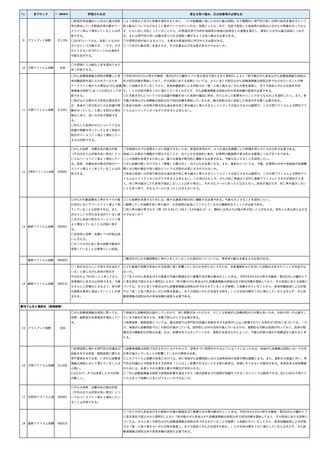

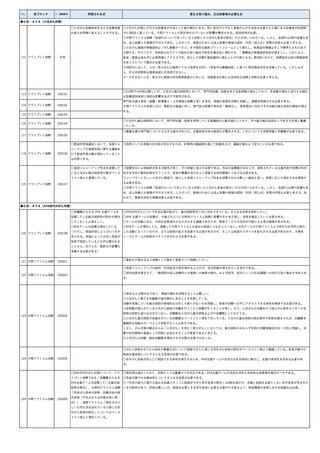

◆医療実装〔新規医薬品、医療機器及び医療技術の速やかな医療実装〕

○アウトプット指標が設定されていないが、日本は現在、米国FDA主導のProject Orbisにオブザーバーとして関与しているにとどまり、並行

審査・同時承認の枠組みには加わっていないため、海外で承認された薬剤が日本では依然遅れて承認される状況がある。がん患者の迅速かつ

公平な治療機会を確保するためには、Project Orbisへの段階的参加を視野に、国際共同治験の推進、審査リソースの拡充、薬価制度との整合

136 アウトプット指標

性の確保、さらにWHOが提唱するリライアンスの明確化を進めることが不可欠であり、指標設定以前の現状を把握し、あり方について検討、

全体

一層の取り組みが必要である。

○アウトプット指標に上げられている項目はまだ4つのうち3つが作成されていないところだが全ての指標が今がん医療に求められている内容

だと思う。早期の具体化を求める。

○臨床試験に参加していない地域の患 ○まだ78.6%なので更なる取り組みが求められる。

者さんやご家族向けの問い合わせ窓口

137 アウトプット指標

250101

を設置している拠点病院等の割合が増

えたことは評価できる。

○がんに関する臨床研究数が増加して

○患者が自ら臨床試験をきちんと探せるなど、わかりやすい治験情報提供が求められる。

いることは、新しい治療法の開発やエ ○臨床研究を実施する際の丁寧な説明、もちろん断っても構わないことなどを説明しているかどうかのソフトに関する指標も開発していって

ビデンスの蓄積が進むという点で患者 ほしい。

にとって大変心強く、評価できる。

138 中間アウトカム指標

250201

○2点間の比較だけでは傾向を十分に把握できないため、継続的なデータ収集と推移の確認が必要である。また、臨床研究数の増加は全体的

○最終アウトカムである死亡率の減少 な傾向である一方で、希少がんや小児がんといった領域では研究数が減少しており、研究環境の不均衡が課題である。患者にとって切実な領

には、新薬や新しい治療の開発などが 域ほど研究が停滞してしまうことのないよう、支援体制や研究資源の重点配分を検討すべきである。

不可欠であり、がんに関する臨床研究 ○医薬品などの開発加速と速やかな医療実装のため、特にデータが少ない小児・希少がん領域の研究開発推進のためには、時期基本計画には

の数が指標になっているのは納得感が 具体的な指標と評価が必要と考える。

ある。

139 分野別アウトカム指標

全体

○いずれの分野別アウトカムも中間アウトカムの成果として導き出されるというロジックに疑問を感じる。

○治療選択についての情報提供がベー

スラインより向上している

140 分野別アウトカム指標

200005

○拠点病院において、88.5%はなお低いと言うべきではないか。

○小児がん領域においては、適切なタイミングで最善の医療につながれていない事例や、地域・施設間における医療・情報格差が存在してお

り、現状の評価の枠組みでは十分に反映されていない。早急に、単に研究数や制度上の実装を評価するのではなく、患者・家族に「医療情報

が適切に提供され、最善の医療にアクセスできているか」の評価が必要である。

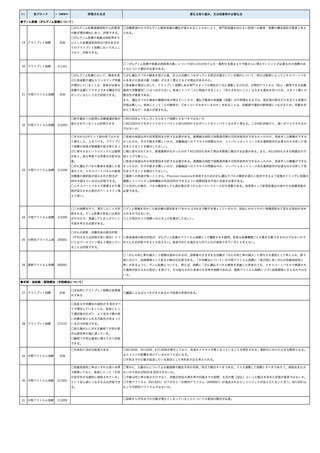

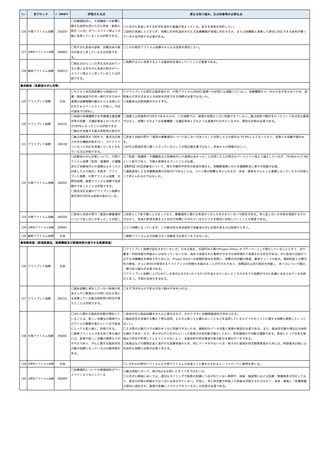

各ブロック

評価される点

#(指標番号)

更なる取り組み、又は改善等が必要な点

○治療開始前に、生殖機能への影響に

126 中間アウトカム指標

230207

関する説明を受けたがん患者・家族の ○小児がん患者に対する妊孕性温存の意識が高まっている。更なる改善を期待したい。

割合(小児)がベースライン値より大 ○説明の実施にとどまらず、実際に妊孕性温存を行える医療機関が地域に存在するか、または他機関と連携して適切に対応できる体制が整っ

幅に改善していることは評価できる。 ているかを評価する必要がある。

○若年がん患者の診断・治療全体の総 ○この分野別アウトカム指標のさらなる改善を期待したい。

127 分野別アウトカム指標

200003

合評価が上昇している点は評価でき

る。

○現在自分らしい日常生活を送れてい

128 最終アウトカム指標

000012

○指標がさらに改善するよう支援体制を強化していくことが重要である。

ると感じる若年がん患者の割合がベー

スライン値より上昇していることは評

価できる。

◆高齢者〔高齢者のがん対策〕

○もともと急性期医療から地域の介

○アウトプットの測定は最高値だが、中間アウトカム240201連携への評価には連動していない。医療機関から一歩出た先が見えないため、退

護・福祉施設や在宅へ移行するための 院後の日常生活を支える体制を評価できる指標が必要ではないか。

129 アウトプット指標

全体

連携は診療報酬の観点からも活発に行 ○高齢者は評価指標が少なすぎる。

われておりベースラインが高い。今回

の調査で100%に。

○地域の医療機関や在宅療養支援診療 ○指標上は実施率が100%であるものの、この指標では、連携の実態は十分に把握できていない。拠点病院で検討を行ったという形式的な数値

130 アウトプット指標

240101

所等の医療・介護従事者とのつながり ではなく、実際にどのような医療機関・介護従事者とどのような連携が行われているのか、質的な評価が必要である。

が100%になったことは評価できる

○検討を実施する拠点病院等の割合が

100%であり、地域の医療機関や在宅

○拠点病院等の

100%で、意思決定能 ○患者と医師の間で「最期の療養場所について話し合いがあった」と回答した人の割合は 52.9%にとどまっており、実態との乖離が疑われ

131 アウトプット指標

240102

力を含む機能評価を行い、ガイドライ る。

ンに沿った対応を実施しているとされ ○APCは都道府県に聞くとやっているというが現況報告書ではなく、患者からの情報がほしい。

ている点は評価できる。

○高齢者のがん対策について、中間ア ○「医師・看護師・介護職員など医療者同士の連携は良かった」と回答した人の割合はベースライン値より減少しているが、79.4%から77.4%

ウトカム指標「医師・看護師・介護職 という変化であり、今後も推移をみていくことが必要。

員など医療者同士の連携はよかったと 【資料6】(4)②高齢者について、厚生労働科学研究の結果を踏まえ、多職種連携における課題解決に資する取組が必要。

回答した人の割合」を除き、アウト

○遺族調査による多職種連携の評価がCであることは、コロナ禍の影響も考えられるが、患者・家族を中心とした連携になっていたかの評価と

プット指標、中間アウトカム指標、分 して考えられるのではないか。

132 中間アウトカム指標

240201

野別指標、最終アウトカム指標で改善

傾向であったことは評価できる。

○意思決定支援のアウトプット指標の

測定値が100%は効果が表れている。

○患者と医師の間で「最期の療養場所 ○依然として約半数にとどまっており、療養場所に関する希望が十分に共有されていない可能性がある。単に話し合いの有無を確認するだけ

133 中間アウトカム指標

240202

134 分野別アウトカム指標

200001

○コア指標になっているが、この総合的な患者調査で高齢者のがん対策を測るのは無理だと思う。

135 最終アウトカム指標

全体

○最終アウトカムは全体数でなく高齢者で計測すべきではないか。

について話し合いがあった」と回答し ではなく、患者の希望を踏まえた対応が実際に行われているかどうかを質的に評価していくことが重要である。

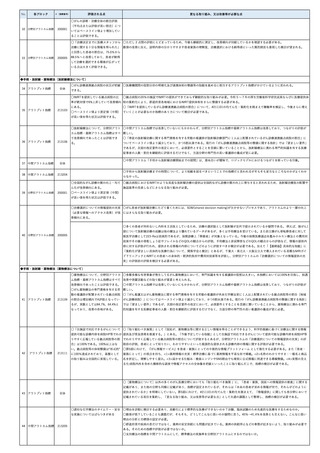

◆医療実装〔新規医薬品、医療機器及び医療技術の速やかな医療実装〕

○アウトプット指標が設定されていないが、日本は現在、米国FDA主導のProject Orbisにオブザーバーとして関与しているにとどまり、並行

審査・同時承認の枠組みには加わっていないため、海外で承認された薬剤が日本では依然遅れて承認される状況がある。がん患者の迅速かつ

公平な治療機会を確保するためには、Project Orbisへの段階的参加を視野に、国際共同治験の推進、審査リソースの拡充、薬価制度との整合

136 アウトプット指標

性の確保、さらにWHOが提唱するリライアンスの明確化を進めることが不可欠であり、指標設定以前の現状を把握し、あり方について検討、

全体

一層の取り組みが必要である。

○アウトプット指標に上げられている項目はまだ4つのうち3つが作成されていないところだが全ての指標が今がん医療に求められている内容

だと思う。早期の具体化を求める。

○臨床試験に参加していない地域の患 ○まだ78.6%なので更なる取り組みが求められる。

者さんやご家族向けの問い合わせ窓口

137 アウトプット指標

250101

を設置している拠点病院等の割合が増

えたことは評価できる。

○がんに関する臨床研究数が増加して

○患者が自ら臨床試験をきちんと探せるなど、わかりやすい治験情報提供が求められる。

いることは、新しい治療法の開発やエ ○臨床研究を実施する際の丁寧な説明、もちろん断っても構わないことなどを説明しているかどうかのソフトに関する指標も開発していって

ビデンスの蓄積が進むという点で患者 ほしい。

にとって大変心強く、評価できる。

138 中間アウトカム指標

250201

○2点間の比較だけでは傾向を十分に把握できないため、継続的なデータ収集と推移の確認が必要である。また、臨床研究数の増加は全体的

○最終アウトカムである死亡率の減少 な傾向である一方で、希少がんや小児がんといった領域では研究数が減少しており、研究環境の不均衡が課題である。患者にとって切実な領

には、新薬や新しい治療の開発などが 域ほど研究が停滞してしまうことのないよう、支援体制や研究資源の重点配分を検討すべきである。

不可欠であり、がんに関する臨床研究 ○医薬品などの開発加速と速やかな医療実装のため、特にデータが少ない小児・希少がん領域の研究開発推進のためには、時期基本計画には

の数が指標になっているのは納得感が 具体的な指標と評価が必要と考える。

ある。

139 分野別アウトカム指標

全体

○いずれの分野別アウトカムも中間アウトカムの成果として導き出されるというロジックに疑問を感じる。

○治療選択についての情報提供がベー

スラインより向上している

140 分野別アウトカム指標

200005

○拠点病院において、88.5%はなお低いと言うべきではないか。

○小児がん領域においては、適切なタイミングで最善の医療につながれていない事例や、地域・施設間における医療・情報格差が存在してお

り、現状の評価の枠組みでは十分に反映されていない。早急に、単に研究数や制度上の実装を評価するのではなく、患者・家族に「医療情報

が適切に提供され、最善の医療にアクセスできているか」の評価が必要である。