よむ、つかう、まなぶ。

参考資料8 第4期がん対策推進基本計画中間評価 委員意見一覧 (1 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64289.html |

| 出典情報 | がん対策推進協議会(第92回 10/6)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

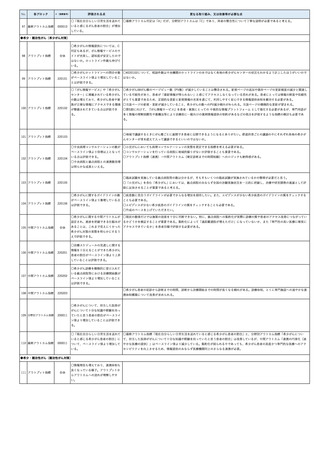

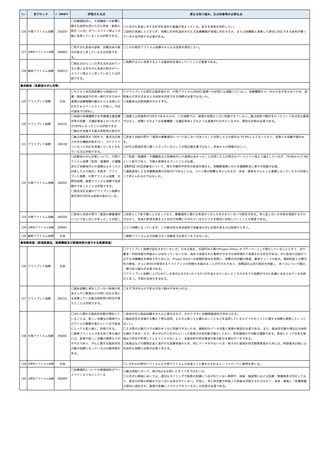

第4期がん対策推進基本計画中間評価 委員意見一覧

各ブロック

No.

評価される点

#(指標番号)

更なる取り組み、又は改善等が必要な点

◆全体

○アウトプット ➝分野別➝中間➝最終までの横につなげにくい分野についてはこの意見出しの段階から第5期作成時への申し送りとして出た意

見を積み上げていっていただきたい。

○国としての更なる取り組みのためには各地域での成果・評価をもとに改めて協議する場が必要だと感じた。

○ロジックモデルの整合性について検証が必要だと感じる箇所が見受けられた。特に基本ロジックモデルの分野アウトカムが「診療の質の向

上」にある施策のアウトプットや中間アウトカムの指標のデータソースを「患者体験調査」としている箇所。

○いくつかの項目で、測定している指標や評価尺度の問題により、多くの対象者が最高点(100%)に達してしまい、それ以上の変化や改善を

測定できない「天井効果」の状態が見受けられる。中間評価や第4期の評価としては、当面はこのままでも一定の妥当性はあるのかもしれま

せん。ただ、こうした指標については、将来的に見直しや目標の再設定が早々に必要になるのではないかと考える。特に、がん医療の「均て

1

全体

ん化」「質の向上」を評価する上では、形式的に「100%達成」となっている場合でも、実際には地域差や実効性の課題が残っていることが多

いため、より精緻な指標設計が重要になると考える。

そのため、専門家からコメントをいただき、議論する機会を持つことが重要だと考えます。今回は中間評価であるため、プロセス評価(実行

評価)およびインパクト評価(効果評価)を中心に実施することとなっている。

ただし、前回の協議会での埴岡委員からのご指摘にもあったように、ロジックモデルの改善や、それを支える評価文化の形成は重要であると

理解しております。

その観点から、ニーズ評価やセオリー評価、さらにはコスト評価についても、単に次期委員に先送りしてしまうのではなく、今期の委員会と

しての知見を積み上げておくことに意義があると考える。そこで、中間報告書をとりまとめる際に、ロジックモデルの改善に向けた今期委員

からのコメントを「申し送り事項」として整理・公表していただけないか。

○中間評価においては、全国集計値だけでなく、地域ごとや世代ごとのばらつきや特徴を考慮した詳細な報告が必要である。

2

分野別アウトカム指標

全体

地域差・世代差を明らかにすることで、医療資源の偏在や施策の効果の不均衡を把握し、均てん化の推進、または、分野別の特性に合わせた

施策につなげるべきである。

◆均てん化と集約化〔医療提供体制全般〕

3

○集約化・均てん化に関しては都道府県の取り組みと成果が出た時点で、改めて特に県を越えて必要な施策に関して議論する場が必要ではな

全体

いか。

○「医療提供全般」では、すべての施

策で取組が進んでおり、アウトプット

指標も5指標中4指標で改善傾向で

4

アウトプット指標

全体

あったことは評価できる。

○(#211102以外)連携の取り組みを

開始した都道府県が着実に増えてい

る。

○C判定である、「治療前にセカンドオピニオンに関する話を受けた患者の割合」については、医療者から話題に上るかどうかだけでなく、院

内・外来での掲示物などを通じて患者意識への浸透を図ることも有用と考えられる。

○セカンドオピニオンに関しては悪化していることは、拠点病院化が進んでいないことを反映しているとも考えられる。

○医療機関の役割の均てん化と集約化を進めるにあたっては、患者の日常としての受診行動につながることが重要であるため、都道府県だけ

でなく、患者の動線(移動手段の利便性)を踏まえた近隣県・地域ごとの議論に発展することを期待したい。都市部以外では、自家用車がな

ければ到達できない医療機関も多い。複数県で取り組むことで医療機関の役割分担、リモートやアウトリーチの展開の可能性が広がる。

○集約化と均てん化、連携をはかる施策として都道府県連絡協議会への参加が求められているところ小児がん領域はいまだ35地域にとどまっ

ており一層の連携が求められる。

○恐らく最終測定では47都道府県すべ ○第5期の指標には使えないだろう。継続性という点ではやや問題あり。

てに近くなるだろう。

○議論が行われている都道府県の数をもって均てん化と集約化の地域の実情を把握とは評価しがたく、令和7年8月29日の課長通知に基づく

○役割分担に関する議論が行われてい 「2040年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集約化に係る基本的な考え方及び検討の進め方について」に基づいて都道府県で検討が行

る都道府県の数についてベースライン われ、均てん化すべきものと集約化すべきものについて具体的に提示され、その進捗管理をしていく必要がある。また今日の医療機器の高度

値より増加している。都道府県で均て 化・高額化、対象症例数を踏まえて集約化にあっては都道府県の枠組みを超えた北海道、東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州の地方

ん化と集約化に向けた議論が始まって 区分での検討も必要である。

いる状況が把握できる。

5

アウトプット指標

211101

○希少がん、小児がん等では、県内に専門医が存在せず、遠距離通院を余儀なくされる患者が存在する。集約化は、こうした患者の増加を伴

○役割分担に関する議論が行われてい う。患者の生活圏は必ずしも居住する都道府県に限定されないため、都道府県単位にとどまらず、より広域な医療圏での議論・調整が必要で

る都道府県の数が増加していること

ある。

は、均てん化・集約化の進展を示すも ○議論している都道府県の数が多い→患者が均てん化を実感する→死亡率が低下する、という理屈は成り立たないと思います。会議の数では

のであり評価できる。持続可能ながん なく、均てん化・集約化の進展を見ながら役割分担そのもののストラクチャー指標に変更していくことが必要と思われる。

医療の提供に向けて、拠点病院等の役

割分担を踏まえた集約化の方向性が明

確に示されている点は重要である。

○セカンドオピニオンに関する話を受 ○セカンドオピニオンに関する説明を受けた患者の割合は依然として約3人に1人にとどまり、きわめて低い水準である。中間アウトカムで

けた患者の割合が下がっているが、中 示された「医療機関の機能分担を通じた質の高い安心な医療の効率的な提供」を実現するためには、治療選択肢の一つとしてセカンドオピニ

間アウトカムでは評価が高い。

オンを確実に提示・説明することが不可欠である。

○測定値の変化は 34.9%から31.7%と ○がん治療前にセカンドオピニオンを「受けた」患者ではなく、セカンドオピニオンを「説明された」患者だが、割合は低下している。最低

小さく、2点間のデータでは増減傾向 限、説明は必要で、その上で、いずれは「受けた」患者の割合を問うていく必要があるのではないか。

の評価は難しい。

6

アウトプット指標

211102

○少し意外な数字である。医師の間で

はセカンドオピニオンはあまりにも一

般化したので敢えて、説明していない

のかもしれないが、患者の意識とずれ

はないか?

○セカンドオピニオンの件数を指標とした方が良いのではないか。

○がん診療連携拠点病院はセカンドオピニオンを依頼される側の病院である。また、この指標はがん診療連携拠点病院を網羅した患者体験調

査を基にしており、令和3年9月3日の厚生労働省・第2回がんの緩和ケアに係る部会で提示された資料2によると「約半数のがん患者はがん診

療連携拠点病院以外初回治療を開始」とある。セカンドオピニオンを依頼する側の多くの病院はがん診療連携拠点病院以外と考えられ、アウ

トプットがアウトカムに効果をもたらしにくい。第5期に向けて取り組むべき施策の「拠点病院等を中心に」を検討課題とし、がん診療連携拠

点病院以外を対象とした患者体験調査を実施することで、ベースライン値は改善すると推察されることから調査対象の拡大が必要である。

○都道府県がん診療連携協議会におい ○現時点で議論が行われているのは28都道府県にとどまっている。拠点病院等のBCP整備率(#211104)が100%に近づいている現状を踏ま

て BCP(業務継続計画)に関する議論 え、地域と病院が連携して整備を加速させる体制づくりが急務である。国の指針が現場で十分に活かされるよう、今後は議論にとどまらず整

7

アウトプット指標

211103

が行われている地域が増加しているこ

備を促す取り組みを進める必要である。あわせて、継続的な評価の仕組みについても検討が望まれる。

とは評価できる。

○好事例の共有・横展開により、より多くの都道府県で BCP 議論が進むことが期待される。

○BCPに関する議論が行われている都

道府県の数が増えており、取り組みが

広がりつつある点は評価できる。

8

アウトプット指標

211104

○BCP を整備している拠点病院等の割合はすでに高水準に達しており、今後は「有事に実効性を持つ運用」や「定期的な訓練・検証」のよう

な質的側面を測定できる別指標の検討が必要である。

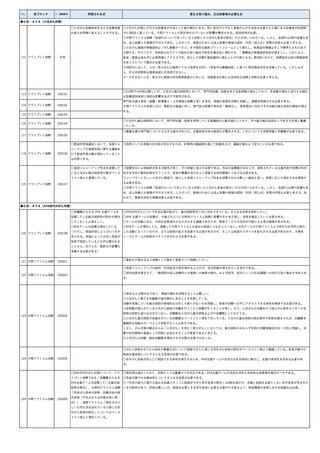

各ブロック

No.

評価される点

#(指標番号)

更なる取り組み、又は改善等が必要な点

◆全体

○アウトプット ➝分野別➝中間➝最終までの横につなげにくい分野についてはこの意見出しの段階から第5期作成時への申し送りとして出た意

見を積み上げていっていただきたい。

○国としての更なる取り組みのためには各地域での成果・評価をもとに改めて協議する場が必要だと感じた。

○ロジックモデルの整合性について検証が必要だと感じる箇所が見受けられた。特に基本ロジックモデルの分野アウトカムが「診療の質の向

上」にある施策のアウトプットや中間アウトカムの指標のデータソースを「患者体験調査」としている箇所。

○いくつかの項目で、測定している指標や評価尺度の問題により、多くの対象者が最高点(100%)に達してしまい、それ以上の変化や改善を

測定できない「天井効果」の状態が見受けられる。中間評価や第4期の評価としては、当面はこのままでも一定の妥当性はあるのかもしれま

せん。ただ、こうした指標については、将来的に見直しや目標の再設定が早々に必要になるのではないかと考える。特に、がん医療の「均て

1

全体

ん化」「質の向上」を評価する上では、形式的に「100%達成」となっている場合でも、実際には地域差や実効性の課題が残っていることが多

いため、より精緻な指標設計が重要になると考える。

そのため、専門家からコメントをいただき、議論する機会を持つことが重要だと考えます。今回は中間評価であるため、プロセス評価(実行

評価)およびインパクト評価(効果評価)を中心に実施することとなっている。

ただし、前回の協議会での埴岡委員からのご指摘にもあったように、ロジックモデルの改善や、それを支える評価文化の形成は重要であると

理解しております。

その観点から、ニーズ評価やセオリー評価、さらにはコスト評価についても、単に次期委員に先送りしてしまうのではなく、今期の委員会と

しての知見を積み上げておくことに意義があると考える。そこで、中間報告書をとりまとめる際に、ロジックモデルの改善に向けた今期委員

からのコメントを「申し送り事項」として整理・公表していただけないか。

○中間評価においては、全国集計値だけでなく、地域ごとや世代ごとのばらつきや特徴を考慮した詳細な報告が必要である。

2

分野別アウトカム指標

全体

地域差・世代差を明らかにすることで、医療資源の偏在や施策の効果の不均衡を把握し、均てん化の推進、または、分野別の特性に合わせた

施策につなげるべきである。

◆均てん化と集約化〔医療提供体制全般〕

3

○集約化・均てん化に関しては都道府県の取り組みと成果が出た時点で、改めて特に県を越えて必要な施策に関して議論する場が必要ではな

全体

いか。

○「医療提供全般」では、すべての施

策で取組が進んでおり、アウトプット

指標も5指標中4指標で改善傾向で

4

アウトプット指標

全体

あったことは評価できる。

○(#211102以外)連携の取り組みを

開始した都道府県が着実に増えてい

る。

○C判定である、「治療前にセカンドオピニオンに関する話を受けた患者の割合」については、医療者から話題に上るかどうかだけでなく、院

内・外来での掲示物などを通じて患者意識への浸透を図ることも有用と考えられる。

○セカンドオピニオンに関しては悪化していることは、拠点病院化が進んでいないことを反映しているとも考えられる。

○医療機関の役割の均てん化と集約化を進めるにあたっては、患者の日常としての受診行動につながることが重要であるため、都道府県だけ

でなく、患者の動線(移動手段の利便性)を踏まえた近隣県・地域ごとの議論に発展することを期待したい。都市部以外では、自家用車がな

ければ到達できない医療機関も多い。複数県で取り組むことで医療機関の役割分担、リモートやアウトリーチの展開の可能性が広がる。

○集約化と均てん化、連携をはかる施策として都道府県連絡協議会への参加が求められているところ小児がん領域はいまだ35地域にとどまっ

ており一層の連携が求められる。

○恐らく最終測定では47都道府県すべ ○第5期の指標には使えないだろう。継続性という点ではやや問題あり。

てに近くなるだろう。

○議論が行われている都道府県の数をもって均てん化と集約化の地域の実情を把握とは評価しがたく、令和7年8月29日の課長通知に基づく

○役割分担に関する議論が行われてい 「2040年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集約化に係る基本的な考え方及び検討の進め方について」に基づいて都道府県で検討が行

る都道府県の数についてベースライン われ、均てん化すべきものと集約化すべきものについて具体的に提示され、その進捗管理をしていく必要がある。また今日の医療機器の高度

値より増加している。都道府県で均て 化・高額化、対象症例数を踏まえて集約化にあっては都道府県の枠組みを超えた北海道、東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州の地方

ん化と集約化に向けた議論が始まって 区分での検討も必要である。

いる状況が把握できる。

5

アウトプット指標

211101

○希少がん、小児がん等では、県内に専門医が存在せず、遠距離通院を余儀なくされる患者が存在する。集約化は、こうした患者の増加を伴

○役割分担に関する議論が行われてい う。患者の生活圏は必ずしも居住する都道府県に限定されないため、都道府県単位にとどまらず、より広域な医療圏での議論・調整が必要で

る都道府県の数が増加していること

ある。

は、均てん化・集約化の進展を示すも ○議論している都道府県の数が多い→患者が均てん化を実感する→死亡率が低下する、という理屈は成り立たないと思います。会議の数では

のであり評価できる。持続可能ながん なく、均てん化・集約化の進展を見ながら役割分担そのもののストラクチャー指標に変更していくことが必要と思われる。

医療の提供に向けて、拠点病院等の役

割分担を踏まえた集約化の方向性が明

確に示されている点は重要である。

○セカンドオピニオンに関する話を受 ○セカンドオピニオンに関する説明を受けた患者の割合は依然として約3人に1人にとどまり、きわめて低い水準である。中間アウトカムで

けた患者の割合が下がっているが、中 示された「医療機関の機能分担を通じた質の高い安心な医療の効率的な提供」を実現するためには、治療選択肢の一つとしてセカンドオピニ

間アウトカムでは評価が高い。

オンを確実に提示・説明することが不可欠である。

○測定値の変化は 34.9%から31.7%と ○がん治療前にセカンドオピニオンを「受けた」患者ではなく、セカンドオピニオンを「説明された」患者だが、割合は低下している。最低

小さく、2点間のデータでは増減傾向 限、説明は必要で、その上で、いずれは「受けた」患者の割合を問うていく必要があるのではないか。

の評価は難しい。

6

アウトプット指標

211102

○少し意外な数字である。医師の間で

はセカンドオピニオンはあまりにも一

般化したので敢えて、説明していない

のかもしれないが、患者の意識とずれ

はないか?

○セカンドオピニオンの件数を指標とした方が良いのではないか。

○がん診療連携拠点病院はセカンドオピニオンを依頼される側の病院である。また、この指標はがん診療連携拠点病院を網羅した患者体験調

査を基にしており、令和3年9月3日の厚生労働省・第2回がんの緩和ケアに係る部会で提示された資料2によると「約半数のがん患者はがん診

療連携拠点病院以外初回治療を開始」とある。セカンドオピニオンを依頼する側の多くの病院はがん診療連携拠点病院以外と考えられ、アウ

トプットがアウトカムに効果をもたらしにくい。第5期に向けて取り組むべき施策の「拠点病院等を中心に」を検討課題とし、がん診療連携拠

点病院以外を対象とした患者体験調査を実施することで、ベースライン値は改善すると推察されることから調査対象の拡大が必要である。

○都道府県がん診療連携協議会におい ○現時点で議論が行われているのは28都道府県にとどまっている。拠点病院等のBCP整備率(#211104)が100%に近づいている現状を踏ま

て BCP(業務継続計画)に関する議論 え、地域と病院が連携して整備を加速させる体制づくりが急務である。国の指針が現場で十分に活かされるよう、今後は議論にとどまらず整

7

アウトプット指標

211103

が行われている地域が増加しているこ

備を促す取り組みを進める必要である。あわせて、継続的な評価の仕組みについても検討が望まれる。

とは評価できる。

○好事例の共有・横展開により、より多くの都道府県で BCP 議論が進むことが期待される。

○BCPに関する議論が行われている都

道府県の数が増えており、取り組みが

広がりつつある点は評価できる。

8

アウトプット指標

211104

○BCP を整備している拠点病院等の割合はすでに高水準に達しており、今後は「有事に実効性を持つ運用」や「定期的な訓練・検証」のよう

な質的側面を測定できる別指標の検討が必要である。