よむ、つかう、まなぶ。

資料3_小児医療の提供体制について (30 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64121.html |

| 出典情報 | 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第1回 10/1)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

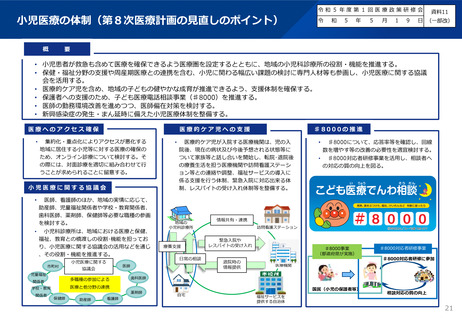

今後の議論の進め方~小児医療の体制について~(案)

現状と課題

•

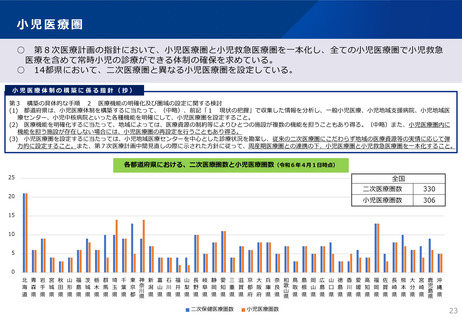

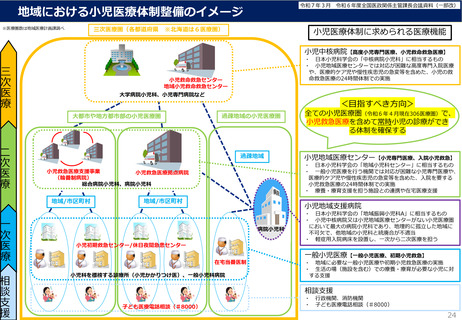

第8次医療計画において、小児医療圏と小児救急医療圏を一本化し、全ての小児医療圏で、小児救急医療を含めて

常時小児の診療ができる体制の確保を進めてきた。

•

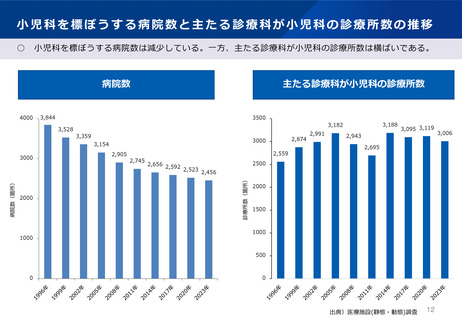

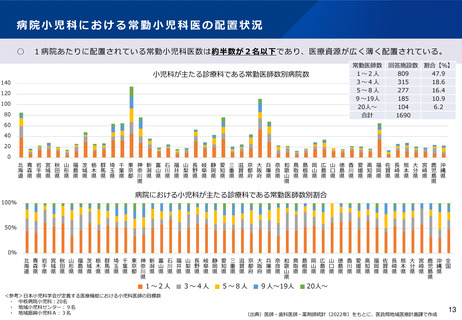

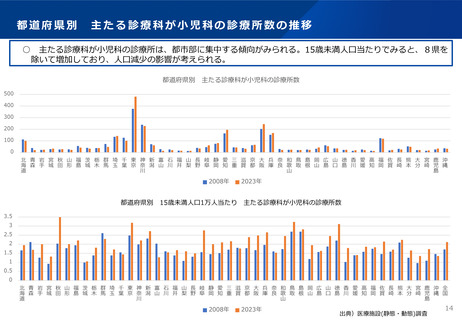

小児科を標ぼうする病院数は減少しているが、一病院あたりの小児科常勤医数が少ない施設も多く存在している状

況であり、医療資源の分散が課題となっている。

•

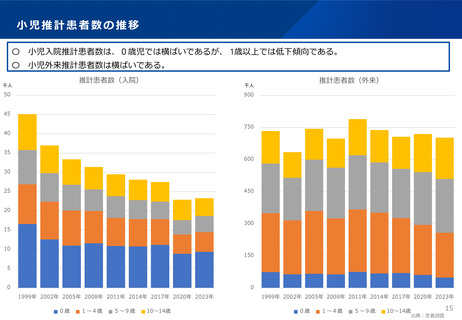

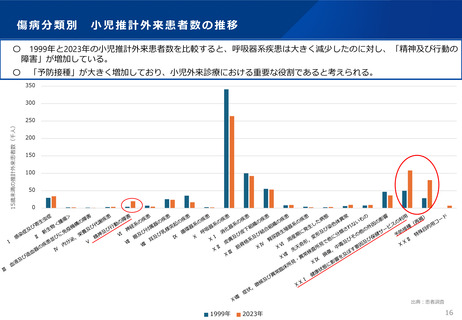

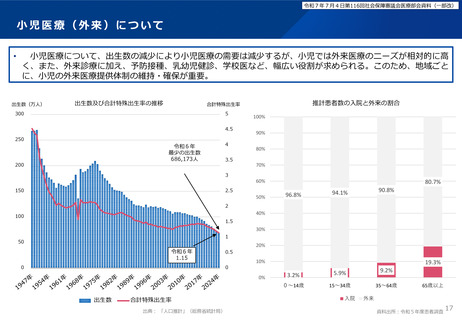

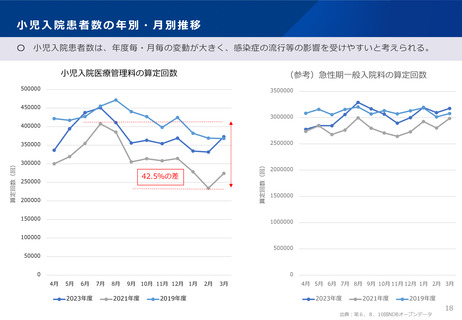

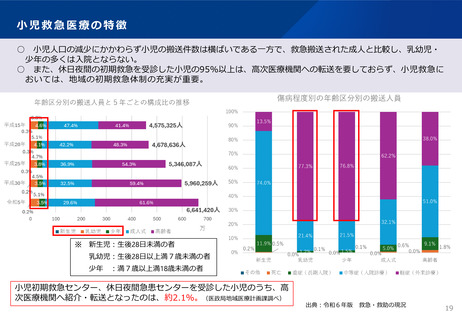

小児の入院患者数が減少している一方、外来医療へのニーズは高い。入院機能の集約化により、地方部の入院機能

や小児初期救急を含めた地域の一般小児医療への影響が懸念される。

論点

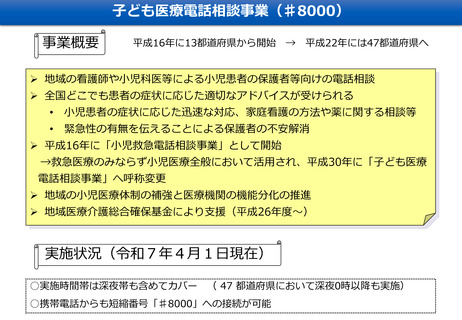

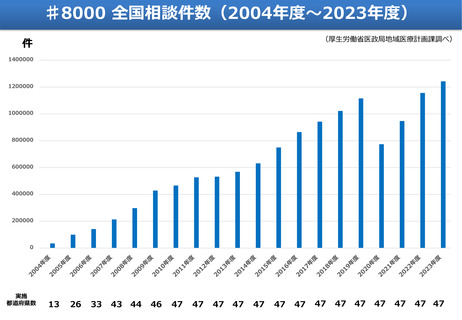

• 需要の多い小児一次医療を安心して受診できる環境を整備するため、内科医等との連携、小児科診療所が少ない地域

における病院小児科の一般診療への参画、オンライン診療や#8000等の取組を組み合わせて医療提供体制を維持して

いくことを検討してはどうか。

• 症例数も減少する中、地域ごとに必要な質の高い小児専門医療と入院医療の提供体制を維持するため、小児医療圏毎

の集約化・重点化が必要ではないか。地域の実情に応じた医療機関の役割分担と連携を推進するため、医療計画にお

ける各医療機能についての考え方を整理し、第9次医療計画に向けて具体的な施設のあり方を見直してはどうか。

※以上の論点について、第9次医療計画に向けて議論を進める中で、令和7年度末を目途に一定

のとりまとめを行ってはどうか。

30

現状と課題

•

第8次医療計画において、小児医療圏と小児救急医療圏を一本化し、全ての小児医療圏で、小児救急医療を含めて

常時小児の診療ができる体制の確保を進めてきた。

•

小児科を標ぼうする病院数は減少しているが、一病院あたりの小児科常勤医数が少ない施設も多く存在している状

況であり、医療資源の分散が課題となっている。

•

小児の入院患者数が減少している一方、外来医療へのニーズは高い。入院機能の集約化により、地方部の入院機能

や小児初期救急を含めた地域の一般小児医療への影響が懸念される。

論点

• 需要の多い小児一次医療を安心して受診できる環境を整備するため、内科医等との連携、小児科診療所が少ない地域

における病院小児科の一般診療への参画、オンライン診療や#8000等の取組を組み合わせて医療提供体制を維持して

いくことを検討してはどうか。

• 症例数も減少する中、地域ごとに必要な質の高い小児専門医療と入院医療の提供体制を維持するため、小児医療圏毎

の集約化・重点化が必要ではないか。地域の実情に応じた医療機関の役割分担と連携を推進するため、医療計画にお

ける各医療機能についての考え方を整理し、第9次医療計画に向けて具体的な施設のあり方を見直してはどうか。

※以上の論点について、第9次医療計画に向けて議論を進める中で、令和7年度末を目途に一定

のとりまとめを行ってはどうか。

30