よむ、つかう、まなぶ。

資料3_小児医療の提供体制について (26 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64121.html |

| 出典情報 | 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第1回 10/1)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

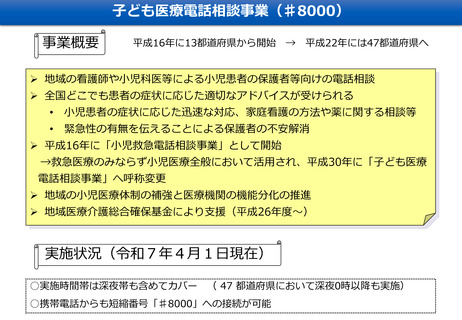

子ども医療電話相談事業(♯8000)

事業概要

平成16年に13都道府県から開始 → 平成22年には47都道府県へ

➢ 地域の看護師や小児科医等による小児患者の保護者等向けの電話相談

➢ 全国どこでも患者の症状に応じた適切なアドバイスが受けられる

•

小児患者の症状に応じた迅速な対応、家庭看護の方法や薬に関する相談等

•

緊急性の有無を伝えることによる保護者の不安解消

➢ 平成16年に「小児救急電話相談事業」として開始

→救急医療のみならず小児医療全般において活用され、平成30年に「子ども医療

電話相談事業」へ呼称変更

➢ 地域の小児医療体制の補強と医療機関の機能分化の推進

➢ 地域医療介護総合確保基金により支援(平成26年度~)

実施状況(令和7年4月1日現在)

○実施時間帯は深夜帯も含めてカバー ( 47 都道府県において深夜0時以降も実施)

○携帯電話からも短縮番号「♯8000」への接続が可能

事業概要

平成16年に13都道府県から開始 → 平成22年には47都道府県へ

➢ 地域の看護師や小児科医等による小児患者の保護者等向けの電話相談

➢ 全国どこでも患者の症状に応じた適切なアドバイスが受けられる

•

小児患者の症状に応じた迅速な対応、家庭看護の方法や薬に関する相談等

•

緊急性の有無を伝えることによる保護者の不安解消

➢ 平成16年に「小児救急電話相談事業」として開始

→救急医療のみならず小児医療全般において活用され、平成30年に「子ども医療

電話相談事業」へ呼称変更

➢ 地域の小児医療体制の補強と医療機関の機能分化の推進

➢ 地域医療介護総合確保基金により支援(平成26年度~)

実施状況(令和7年4月1日現在)

○実施時間帯は深夜帯も含めてカバー ( 47 都道府県において深夜0時以降も実施)

○携帯電話からも短縮番号「♯8000」への接続が可能