よむ、つかう、まなぶ。

資料3-2 中長期の経済財政に関する試算(2025年8月)(内閣府) (9 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2025/0807agenda.html |

| 出典情報 | 経済財政諮問会議(第10回 8/7)《内閣府》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

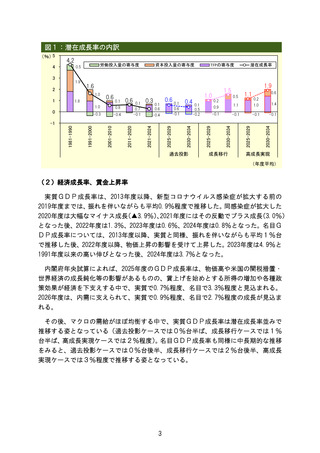

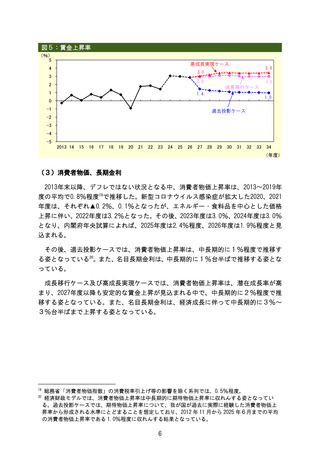

図5:賃金上昇率

(%)

5

高成長実現ケース

4

3.4

3.0

3

2.9

2

3.0

成長移行ケース

1

1.4

1.0

0

-1

過去投影ケース

-2

-3

-4

-5

2013 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

(年度)

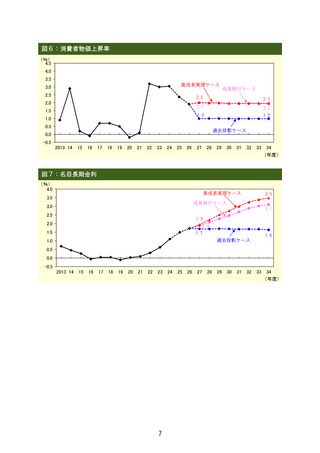

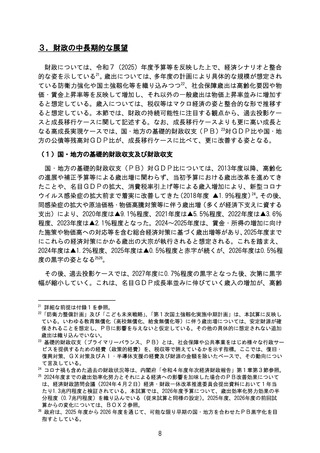

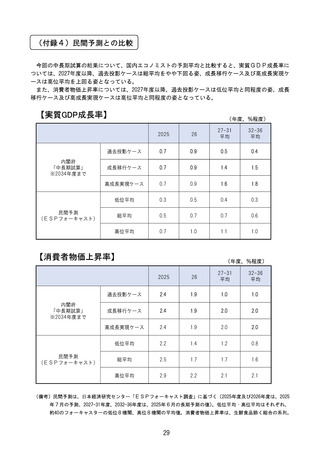

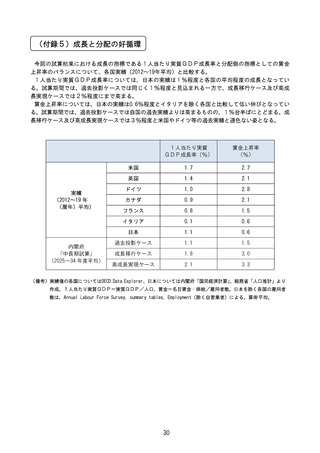

(3)消費者物価、長期金利

2013年末以降、デフレではない状況となる中、消費者物価上昇率は、2013~2019年

度の平均で0.8%程度19で推移した。新型コロナウイルス感染症が拡大した2020、2021

年度は、それぞれ▲0.2%、0.1%となったが、エネルギー・食料品を中心とした価格

上昇に伴い、2022年度は3.2%となった。その後、2023年度は3.0%、2024年度は3.0%

となり、内閣府年央試算によれば、2025年度は2.4%程度、2026年度は1.9%程度と見

込まれる。

その後、過去投影ケースでは、消費者物価上昇率は、中長期的に1%程度で推移す

る姿となっている20。また、名目長期金利は、中長期的に1%台半ばで推移する姿とな

っている。

成長移行ケース及び高成長実現ケースでは、消費者物価上昇率は、潜在成長率が高

まり、2027年度以降も安定的な賃金上昇が見込まれる中で、中長期的に2%程度で推

移する姿となっている。また、名目長期金利は、経済成長に伴って中長期的に3%~

3%台半ばまで上昇する姿となっている。

19

20

総務省「消費者物価指数」の消費税率引上げ等の影響を除く系列では、0.5%程度。

経済財政モデルでは、消費者物価上昇率は中長期的に期待物価上昇率に収れんする姿となってい

る。過去投影ケースでは、期待物価上昇率について、我が国が過去に実際に経験した消費者物価上

昇率から形成される水準にとどまることを想定しており、2012 年 11 月から 2025 年6月までの平均

の消費者物価上昇率である 1.0%程度に収れんする結果となっている。

6

(%)

5

高成長実現ケース

4

3.4

3.0

3

2.9

2

3.0

成長移行ケース

1

1.4

1.0

0

-1

過去投影ケース

-2

-3

-4

-5

2013 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

(年度)

(3)消費者物価、長期金利

2013年末以降、デフレではない状況となる中、消費者物価上昇率は、2013~2019年

度の平均で0.8%程度19で推移した。新型コロナウイルス感染症が拡大した2020、2021

年度は、それぞれ▲0.2%、0.1%となったが、エネルギー・食料品を中心とした価格

上昇に伴い、2022年度は3.2%となった。その後、2023年度は3.0%、2024年度は3.0%

となり、内閣府年央試算によれば、2025年度は2.4%程度、2026年度は1.9%程度と見

込まれる。

その後、過去投影ケースでは、消費者物価上昇率は、中長期的に1%程度で推移す

る姿となっている20。また、名目長期金利は、中長期的に1%台半ばで推移する姿とな

っている。

成長移行ケース及び高成長実現ケースでは、消費者物価上昇率は、潜在成長率が高

まり、2027年度以降も安定的な賃金上昇が見込まれる中で、中長期的に2%程度で推

移する姿となっている。また、名目長期金利は、経済成長に伴って中長期的に3%~

3%台半ばまで上昇する姿となっている。

19

20

総務省「消費者物価指数」の消費税率引上げ等の影響を除く系列では、0.5%程度。

経済財政モデルでは、消費者物価上昇率は中長期的に期待物価上昇率に収れんする姿となってい

る。過去投影ケースでは、期待物価上昇率について、我が国が過去に実際に経験した消費者物価上

昇率から形成される水準にとどまることを想定しており、2012 年 11 月から 2025 年6月までの平均

の消費者物価上昇率である 1.0%程度に収れんする結果となっている。

6