よむ、つかう、まなぶ。

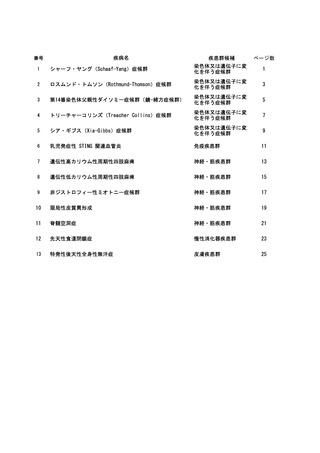

資料2-2 小児慢性特疾病に係る新規の疾病追加について情報提供のあった疾病(個票) (23 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37546.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第54回 2/6)社会保障審議会 小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(第2回 2/6)(合同開催)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

1

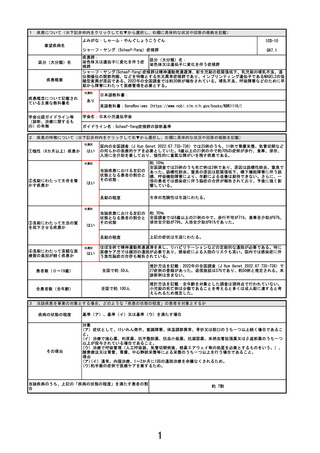

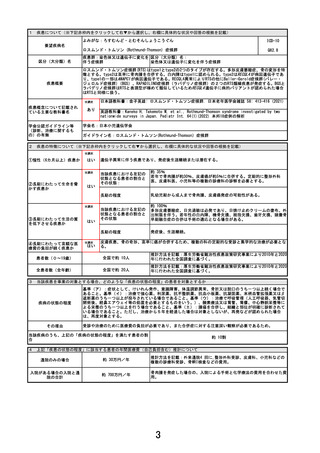

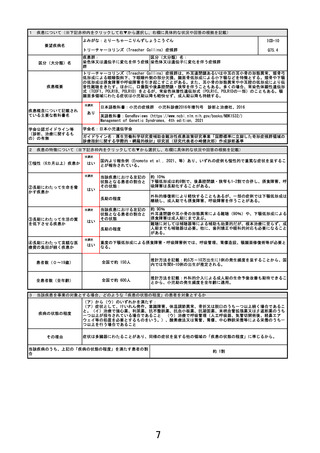

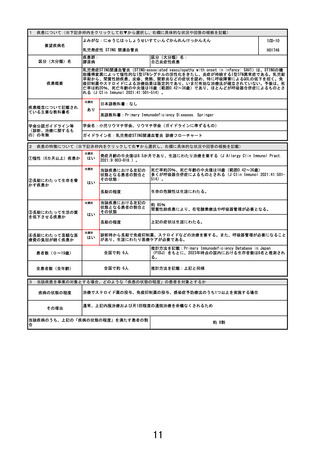

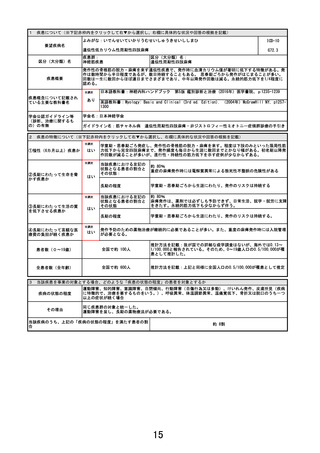

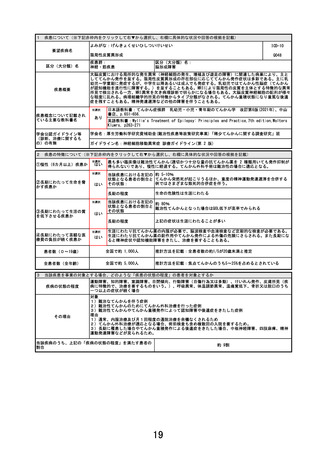

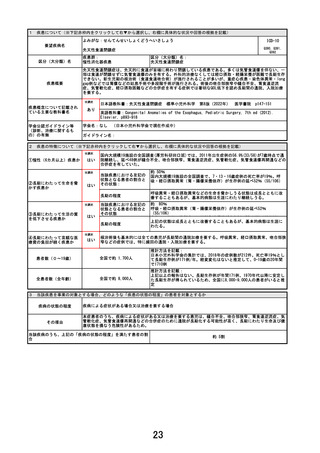

疾患について(※下記赤枠内をクリックして右▼から選択し、右欄に具体的な状況や回答の根拠を記載)

よみがな:せきずいくうどうしょう

ICD-10

脊髄空洞症

G950

要望疾病名

区分(大分類)名

疾患概要

疾患群:

神経・筋疾患

脊髄空洞症は、脊髄内に空洞が形成され、小脳症状、下位脳神経症状、上下肢の筋力低下、温痛覚障害、自律

神経障害、側弯症などの多彩な神経症状、全身症状を呈する疾患であり、種々の原因で発症する。約50%はキ

アリ奇形を基礎疾患とし、ほか二分脊椎症や外傷、腫瘍、クモ膜炎等を基礎疾患とする。小児期と成人期に好

発し、小児期発症例では高率に側弯症を合併する。MRIにより脊髄空洞所見を認めることで診断され、また原

因疾患の鑑別がなされる。約70%で外科手術は必要となる。神経症状出現例では、約70%で症状の持続や間歇的

な進行を呈し慢性の経過をとる。

※選択

疾患概念について記載され

ている主要な教科書名

学会公認ガイドライン等

(診断、治療に関するも

の)の有無

2

区分(大分類)名:

脊髄空洞症

あり

日本語教科書:脳神経外科学体系 小児脳神経外科 第1版(2004年)、中山書店、p.192-203.、脳神

経外科学 改訂13版(2021年)、金芳堂、p.2274-2285.

英語教科書:

学会名:無

ガイドライン名:無

疾患の特徴について(※下記赤枠内をクリックして右▼から選択し、右欄に具体的な状況や回答の根拠を記載)

※選択

①慢性(6カ月以上)疾患か

はい

※選択

②長期にわたって生命を脅

かす疾患か

はい

※選択

③長期にわたって生活の質

を低下させる疾患か

④長期にわたって高額な医

療費の負担が続く疾患か

はい

※選択

はい

脊髄空洞症全国調査「脊髄空洞症および二分脊髄症に伴う脊髄病愛および治療に関する研究」の平成

4年度報告書では、自然経過で症状が持続または間歇的に進行する例は66.9%と報告されており、また

令和3年度神経変性疾患領域の基礎的調査研究班分担研究報告書では、レセプトデータ中、小児科で

脊髄空洞症の診療を受けた107例中27例(25%)で15才以降も小児科に通院しており、小児科診療を終

了した27例(25%)は脳神経外科等の成人医療に移行しているころから50%以上は慢性に経過すると考

えられる。

当該疾患における左記の

状態となる患者の割合と

その状態:

約15%

頭蓋底陥入症(12%)などの頭蓋頚椎移行部病変や延髄に至る脊髄空洞症

では生命を脅かす状態が長期に持続する。

長期の程度

上記の症状は生涯にわたる。

当該疾患における左記の

状態となる患者の割合と

その状態

約60%

側弯症の合併例(30〜50%)や運動障害発症例(約60%)、脳神経障害発

症例(18%)では長期に生活の質が低下する。

長期の程度

上記の症状は生涯にわたることが多い

約70%は症状が持続または間歇的に進行する慢性疾患であり生涯にわたりMRIなどの定期的な検査が必

要である。また側弯症合併例では長期にわたりリハビリテーションや装具の調整が必要となり、また

外科的治療を要することもある。

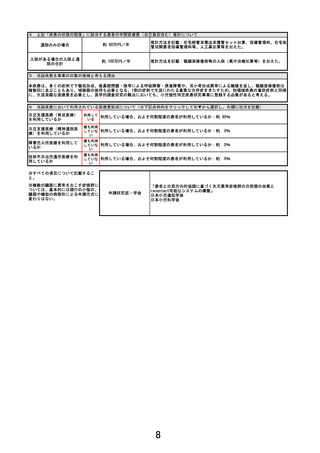

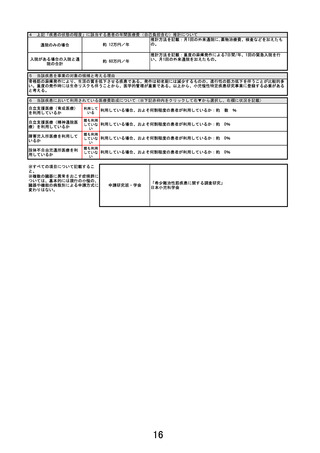

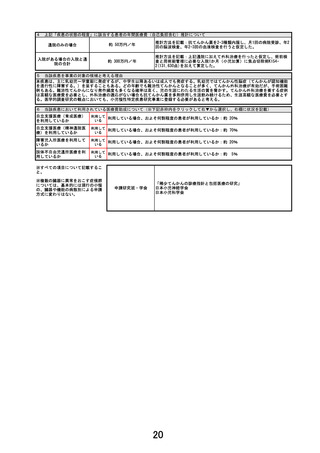

患者数(0~19歳)

全国で約

1500人

推計方法を記載:小児に限定した報告はあまりないが、山浦らの報告

(小児の脳神経 21:307-313, 1996)ではキアリ奇形に伴う脊髄空洞症の

頻度は55例中34例(約60%)は20才未満で発症とされている。

全患者数(全年齢)

全国で約

2500人

推計方法を記載:脊髄空洞症全国調査の平成4年度報告書で日本での発生

頻度は1.94人/10万人と報告されている。一方、海外の報告では成人10万

人あたり8.4人/年とされている。

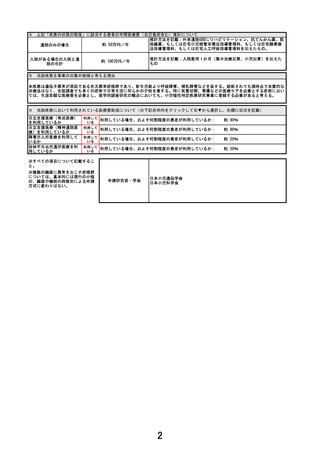

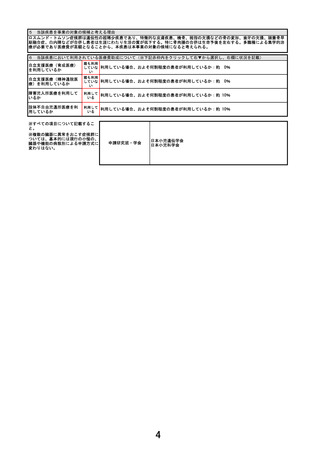

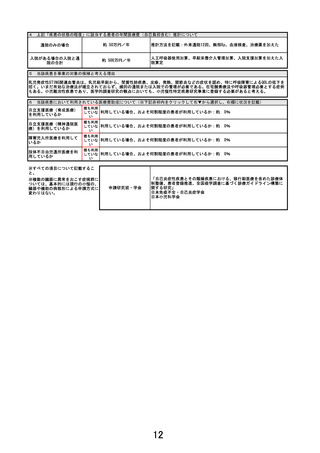

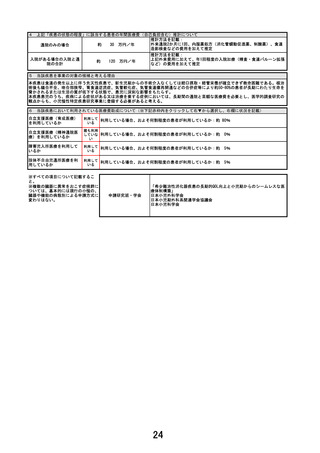

疾病の状態の程度

その理由

運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害(自傷行為又は多動)、けいれん発作、皮膚所見(疾病

に特徴的で、治療を要するものをいう。)、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼、脊柱変形

のうち一つ以上の症状が続く場合

対象

1)側弯症を伴う減圧開頭術を要する症例

2)外科治療を行った症例

3)脊髄空洞症の進行により神経学的に後遺症をきたした症例

理由

1)本疾患の病状の進行により外科治療が必要となるため

2)外科治療適応となる場合、術前検査も含め複数回の入院を要し、また約20%では成長に伴い再手術が必要

になるため。

3)脊髄空洞症の進行や持続により中枢神経障害や四肢運動感覚障害、側弯症、中枢性無呼吸などが見られる

ため。

当該疾病のうち、上記の「疾病の状態の程度」を満たす患者の割

合

約 6割

21

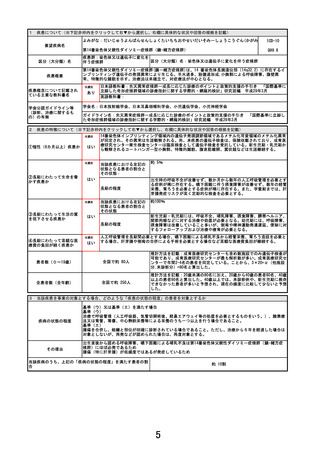

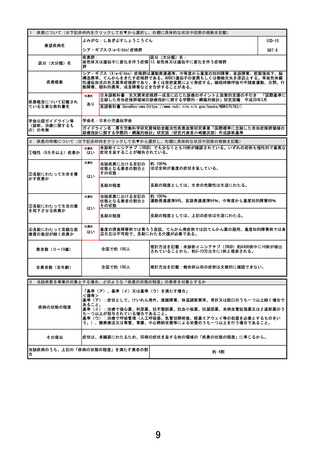

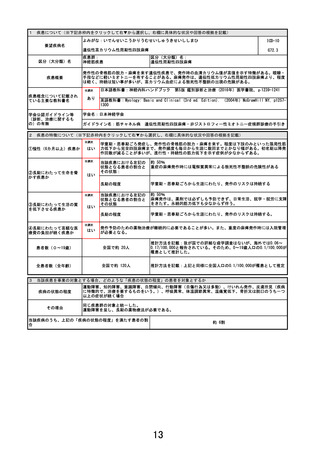

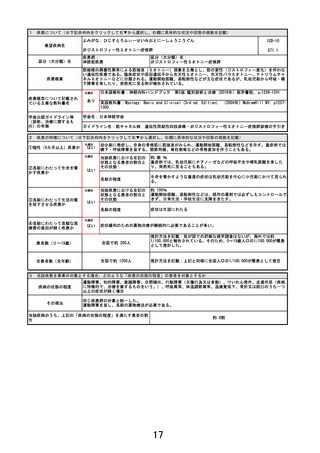

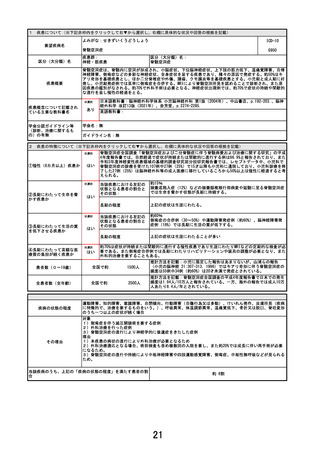

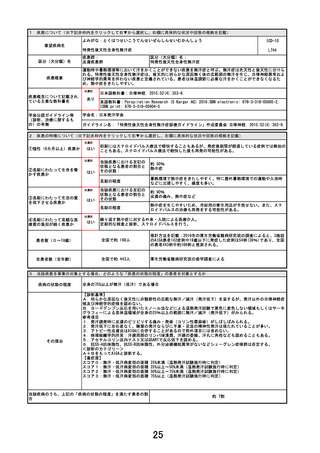

疾患について(※下記赤枠内をクリックして右▼から選択し、右欄に具体的な状況や回答の根拠を記載)

よみがな:せきずいくうどうしょう

ICD-10

脊髄空洞症

G950

要望疾病名

区分(大分類)名

疾患概要

疾患群:

神経・筋疾患

脊髄空洞症は、脊髄内に空洞が形成され、小脳症状、下位脳神経症状、上下肢の筋力低下、温痛覚障害、自律

神経障害、側弯症などの多彩な神経症状、全身症状を呈する疾患であり、種々の原因で発症する。約50%はキ

アリ奇形を基礎疾患とし、ほか二分脊椎症や外傷、腫瘍、クモ膜炎等を基礎疾患とする。小児期と成人期に好

発し、小児期発症例では高率に側弯症を合併する。MRIにより脊髄空洞所見を認めることで診断され、また原

因疾患の鑑別がなされる。約70%で外科手術は必要となる。神経症状出現例では、約70%で症状の持続や間歇的

な進行を呈し慢性の経過をとる。

※選択

疾患概念について記載され

ている主要な教科書名

学会公認ガイドライン等

(診断、治療に関するも

の)の有無

2

区分(大分類)名:

脊髄空洞症

あり

日本語教科書:脳神経外科学体系 小児脳神経外科 第1版(2004年)、中山書店、p.192-203.、脳神

経外科学 改訂13版(2021年)、金芳堂、p.2274-2285.

英語教科書:

学会名:無

ガイドライン名:無

疾患の特徴について(※下記赤枠内をクリックして右▼から選択し、右欄に具体的な状況や回答の根拠を記載)

※選択

①慢性(6カ月以上)疾患か

はい

※選択

②長期にわたって生命を脅

かす疾患か

はい

※選択

③長期にわたって生活の質

を低下させる疾患か

④長期にわたって高額な医

療費の負担が続く疾患か

はい

※選択

はい

脊髄空洞症全国調査「脊髄空洞症および二分脊髄症に伴う脊髄病愛および治療に関する研究」の平成

4年度報告書では、自然経過で症状が持続または間歇的に進行する例は66.9%と報告されており、また

令和3年度神経変性疾患領域の基礎的調査研究班分担研究報告書では、レセプトデータ中、小児科で

脊髄空洞症の診療を受けた107例中27例(25%)で15才以降も小児科に通院しており、小児科診療を終

了した27例(25%)は脳神経外科等の成人医療に移行しているころから50%以上は慢性に経過すると考

えられる。

当該疾患における左記の

状態となる患者の割合と

その状態:

約15%

頭蓋底陥入症(12%)などの頭蓋頚椎移行部病変や延髄に至る脊髄空洞症

では生命を脅かす状態が長期に持続する。

長期の程度

上記の症状は生涯にわたる。

当該疾患における左記の

状態となる患者の割合と

その状態

約60%

側弯症の合併例(30〜50%)や運動障害発症例(約60%)、脳神経障害発

症例(18%)では長期に生活の質が低下する。

長期の程度

上記の症状は生涯にわたることが多い

約70%は症状が持続または間歇的に進行する慢性疾患であり生涯にわたりMRIなどの定期的な検査が必

要である。また側弯症合併例では長期にわたりリハビリテーションや装具の調整が必要となり、また

外科的治療を要することもある。

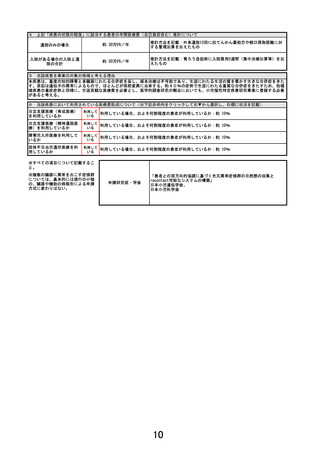

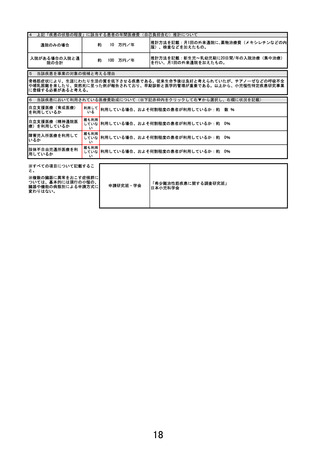

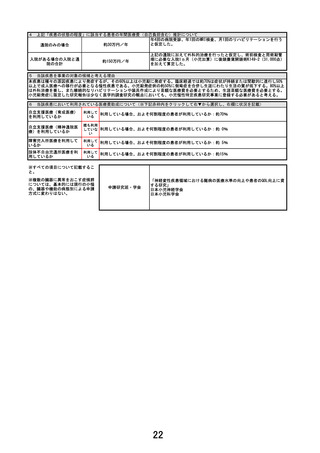

患者数(0~19歳)

全国で約

1500人

推計方法を記載:小児に限定した報告はあまりないが、山浦らの報告

(小児の脳神経 21:307-313, 1996)ではキアリ奇形に伴う脊髄空洞症の

頻度は55例中34例(約60%)は20才未満で発症とされている。

全患者数(全年齢)

全国で約

2500人

推計方法を記載:脊髄空洞症全国調査の平成4年度報告書で日本での発生

頻度は1.94人/10万人と報告されている。一方、海外の報告では成人10万

人あたり8.4人/年とされている。

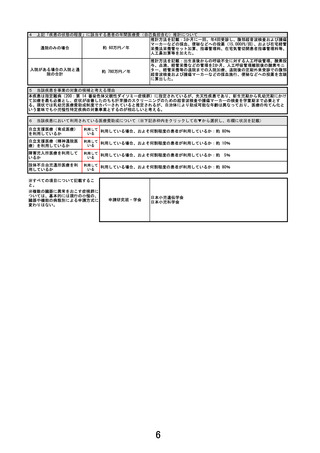

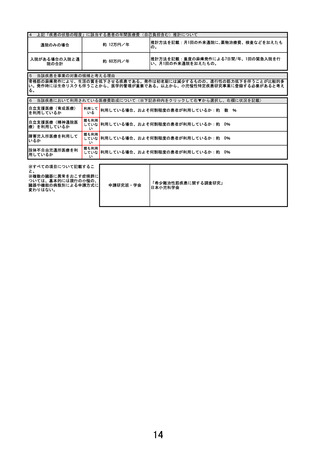

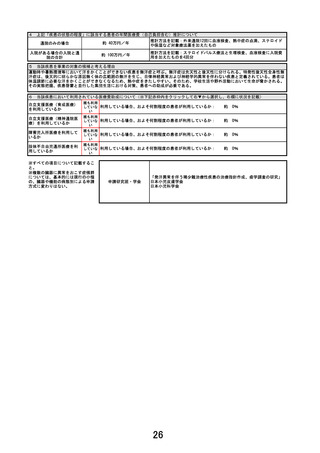

疾病の状態の程度

その理由

運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害(自傷行為又は多動)、けいれん発作、皮膚所見(疾病

に特徴的で、治療を要するものをいう。)、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼、脊柱変形

のうち一つ以上の症状が続く場合

対象

1)側弯症を伴う減圧開頭術を要する症例

2)外科治療を行った症例

3)脊髄空洞症の進行により神経学的に後遺症をきたした症例

理由

1)本疾患の病状の進行により外科治療が必要となるため

2)外科治療適応となる場合、術前検査も含め複数回の入院を要し、また約20%では成長に伴い再手術が必要

になるため。

3)脊髄空洞症の進行や持続により中枢神経障害や四肢運動感覚障害、側弯症、中枢性無呼吸などが見られる

ため。

当該疾病のうち、上記の「疾病の状態の程度」を満たす患者の割

合

約 6割

21