よむ、つかう、まなぶ。

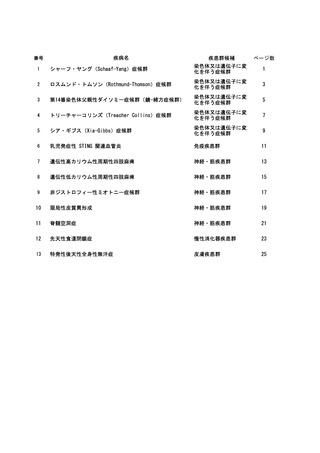

資料2-2 小児慢性特疾病に係る新規の疾病追加について情報提供のあった疾病(個票) (11 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37546.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第54回 2/6)社会保障審議会 小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(第2回 2/6)(合同開催)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

1

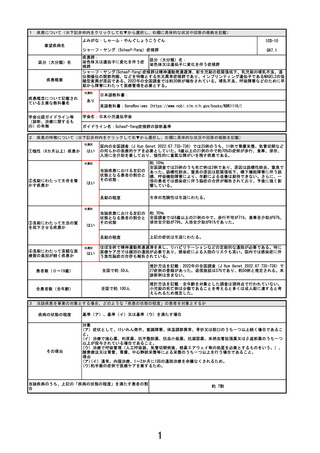

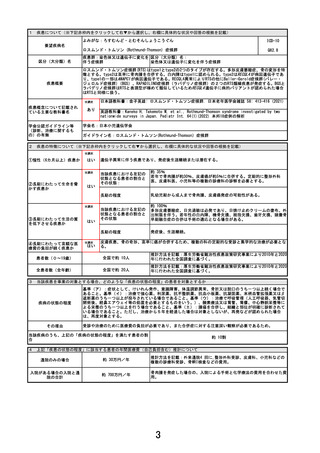

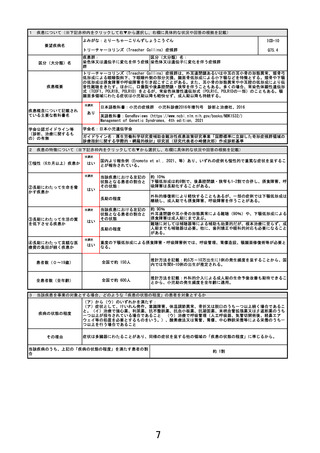

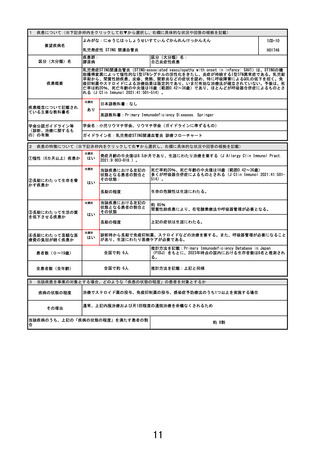

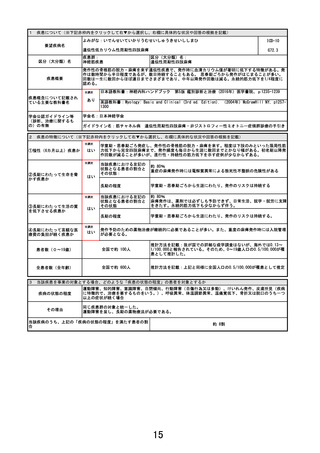

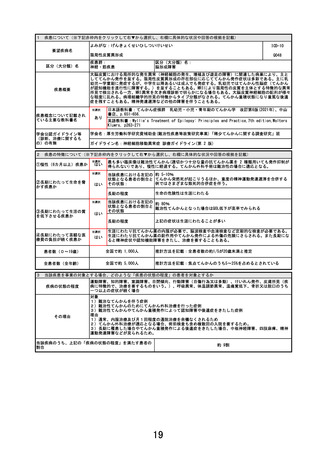

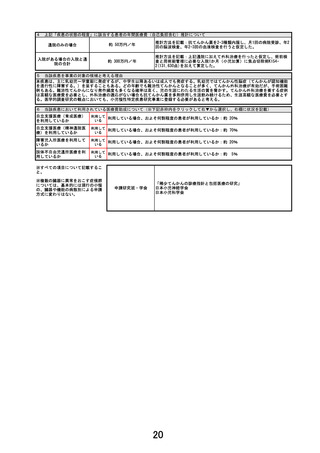

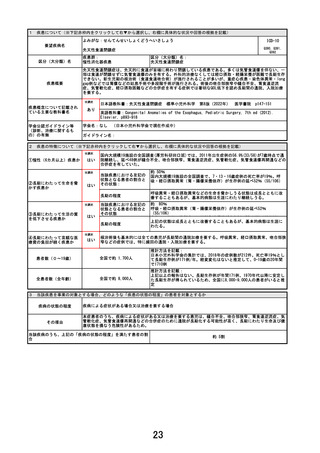

疾患について(※下記赤枠内をクリックして右▼から選択し、右欄に具体的な状況や回答の根拠を記載)

よみがな:しあぎぶすしょうこうぐん

ICD-10

シア・ギブス(Xia-Gibbs)症候群

Q87.8

要望疾病名

区分(大分類)名

疾患概要

疾患群:

区分(大分類)名:

染色体又は遺伝子に変化を伴う症候 13.染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群

群

シア・ギブス(Xia-Gibbs)症候群は運動発達遅滞、中等度から重度の知的障害、言語障害、筋緊張低下、脳

構造異常、てんかんをきたす症候群である。AHDC1遺伝子の変異もしくは微細欠失を原因とする。常染色体顕

性遺伝形式の先天異常症候群であり、多くは突然変異により発症する。睡眠時無呼吸や不随意運動、自閉、行

動障害、眼科的異常、成長障害などを合併することがある。

※選択

疾患概念について記載され

ている主要な教科書名

学会公認ガイドライン等

(診断、治療に関するも

の)の有無

2

あり

英語教科書:GeneReviews(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK575793/)

学会名:日本小児遺伝学会

ガイドライン名:厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業「国際標準に立脚した奇形症候群領域の

診療指針に関する学際的・網羅的検討」研究班(研究代表者小崎健次郎)作成診断基準

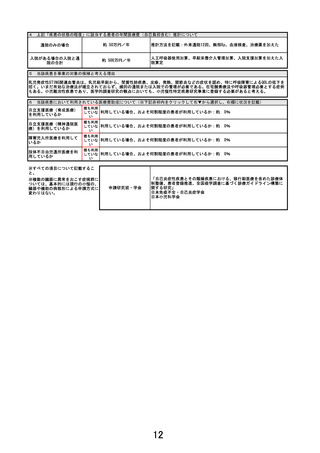

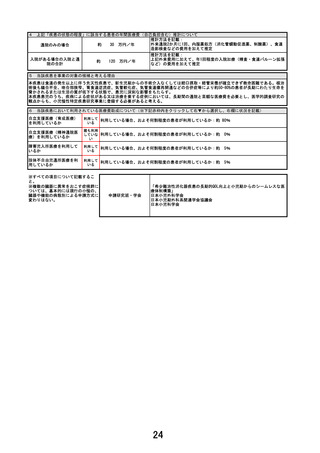

疾患の特徴について(※下記赤枠内をクリックして右▼から選択し、右欄に具体的な状況や回答の根拠を記載)

※選択

①慢性(6カ月以上)疾患か

はい

※選択

②長期にわたって生命を脅

かす疾患か

はい

※選択

③長期にわたって生活の質

を低下させる疾患か

④長期にわたって高額な医

療費の負担が続く疾患か

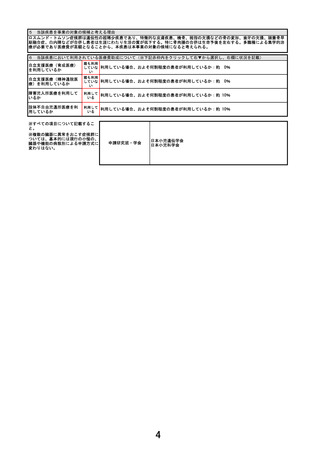

3

日本語教科書:先天異常症候群ー成長に応じた診療のポイントと政策的支援の手引き 「国際基準に

立脚した奇形症候群領域の診療指針に関する学際的・網羅的検討」研究班編 平成29年3月

はい

※選択

はい

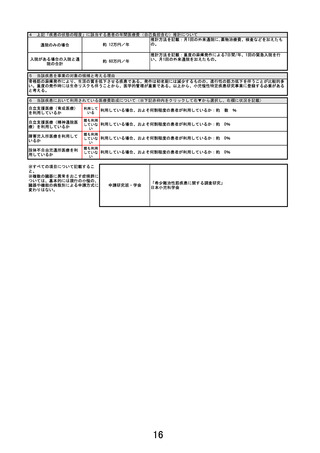

未診断イニシアチブ(IRUD)でも少なくとも10例が確認されている。いずれの症例も慢性的で重篤な

症状を呈することが報告されている。

当該疾患における左記の

状態となる患者の割合と

その状態:

約 100%

ほぼ全例が重度の症状を呈している。

長期の程度

長期の程度としては、生命の危険性は生涯にわたる。

当該疾患における左記の

状態となる患者の割合と

その状態

約 100%

運動発達遅滞94%、言語発達遅滞94%、中等度から重度知的障害88%

長期の程度

長期の程度としては、上記の症状は生涯にわたる。

重度の摂食障害例では胃ろう造設、てんかん発症例では抗てんかん薬の服用、重度知的障害例では身

辺自立は不可能で、長期にわたる介護が必要である。

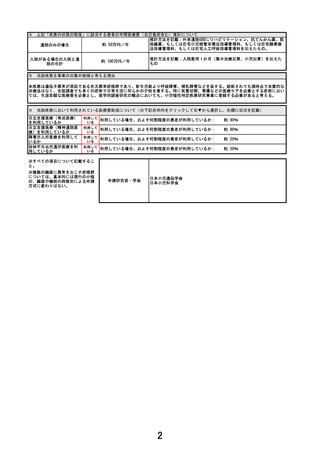

患者数(0~19歳)

全国で約 100人

推計方法を記載:未診断イニシアチブ(IRUD)約6400例中に10例が検出

されていることから、約5-10万出生に1例と推測される。

全患者数(全年齢)

全国で約 100人

推計方法を記載:報告例以前の症例は文献的に確認できない。

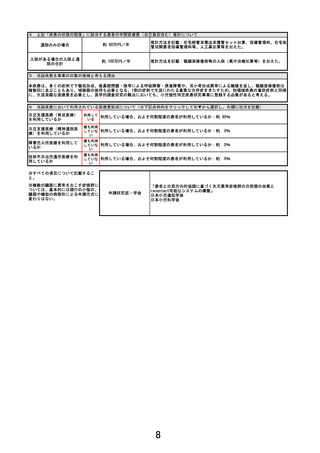

当該疾患を事業の対象とする場合、どのような「疾患の状態の程度」の患者を対象とするか

疾病の状態の程度

その理由

「基準(ア)、基準(イ)又は基準(ウ)を満たす場合」

<備考>

基準(ア):症状として、けいれん発作、意識障害、体温調節異常、骨折又は脱臼のうち一つ以上続く場合で

あること。

基準(イ):治療で強心薬、利尿薬、抗不整脈薬、抗血小板薬、抗凝固薬、末梢血管拡張薬又はβ遮断薬のう

ち一つ以上が投与されている場合であること。

基準(ウ):治療で呼吸管理(人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをい

う。)、酸素療法又は胃管、胃瘻、中心静脈栄養等による栄養のうち一つ以上を行う場合であること。

症状は、多臓器にわたるため、同様の症状を呈する他の領域の「疾患の状態の程度」に準じるから。

当該疾病のうち、上記の「疾病の状態の程度」を満たす患者の割

合

約 4割

9

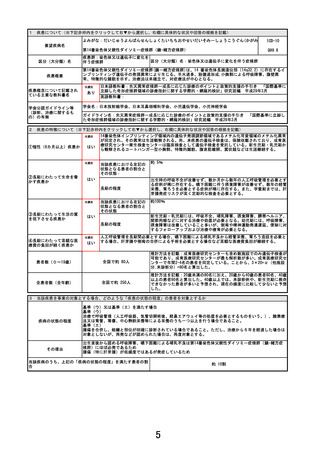

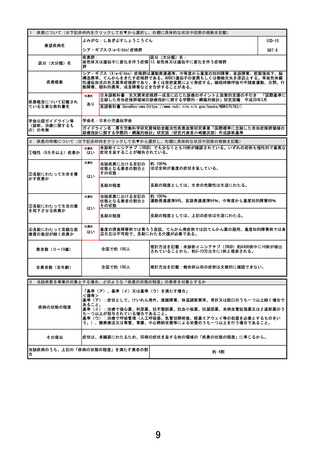

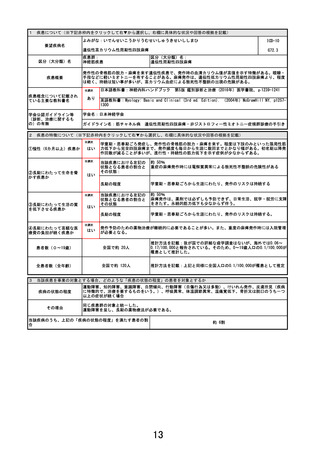

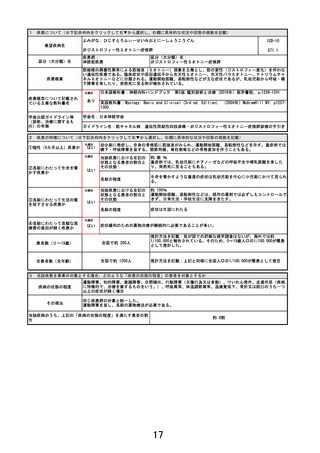

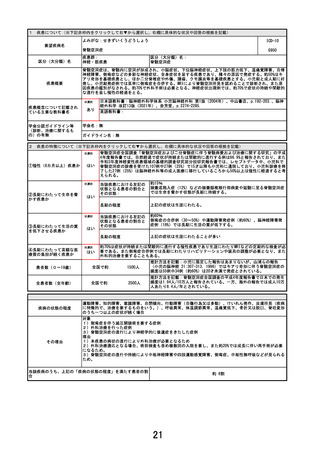

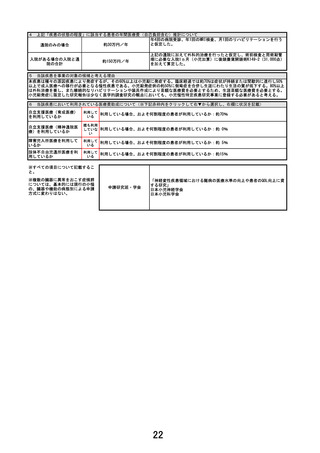

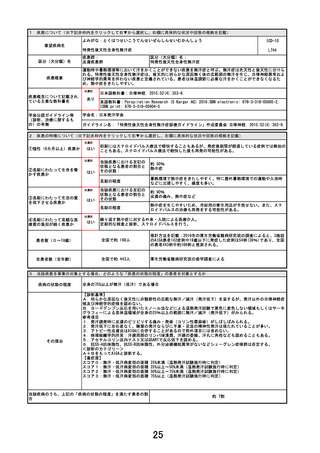

疾患について(※下記赤枠内をクリックして右▼から選択し、右欄に具体的な状況や回答の根拠を記載)

よみがな:しあぎぶすしょうこうぐん

ICD-10

シア・ギブス(Xia-Gibbs)症候群

Q87.8

要望疾病名

区分(大分類)名

疾患概要

疾患群:

区分(大分類)名:

染色体又は遺伝子に変化を伴う症候 13.染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群

群

シア・ギブス(Xia-Gibbs)症候群は運動発達遅滞、中等度から重度の知的障害、言語障害、筋緊張低下、脳

構造異常、てんかんをきたす症候群である。AHDC1遺伝子の変異もしくは微細欠失を原因とする。常染色体顕

性遺伝形式の先天異常症候群であり、多くは突然変異により発症する。睡眠時無呼吸や不随意運動、自閉、行

動障害、眼科的異常、成長障害などを合併することがある。

※選択

疾患概念について記載され

ている主要な教科書名

学会公認ガイドライン等

(診断、治療に関するも

の)の有無

2

あり

英語教科書:GeneReviews(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK575793/)

学会名:日本小児遺伝学会

ガイドライン名:厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業「国際標準に立脚した奇形症候群領域の

診療指針に関する学際的・網羅的検討」研究班(研究代表者小崎健次郎)作成診断基準

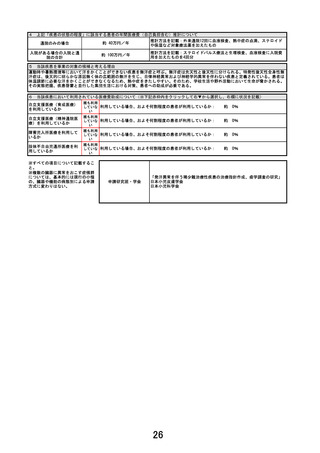

疾患の特徴について(※下記赤枠内をクリックして右▼から選択し、右欄に具体的な状況や回答の根拠を記載)

※選択

①慢性(6カ月以上)疾患か

はい

※選択

②長期にわたって生命を脅

かす疾患か

はい

※選択

③長期にわたって生活の質

を低下させる疾患か

④長期にわたって高額な医

療費の負担が続く疾患か

3

日本語教科書:先天異常症候群ー成長に応じた診療のポイントと政策的支援の手引き 「国際基準に

立脚した奇形症候群領域の診療指針に関する学際的・網羅的検討」研究班編 平成29年3月

はい

※選択

はい

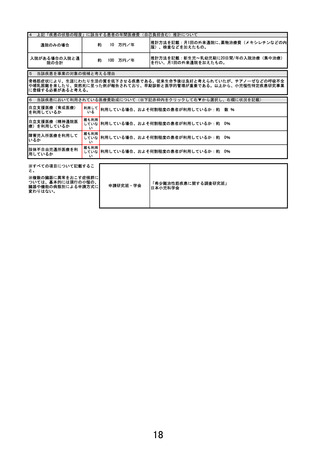

未診断イニシアチブ(IRUD)でも少なくとも10例が確認されている。いずれの症例も慢性的で重篤な

症状を呈することが報告されている。

当該疾患における左記の

状態となる患者の割合と

その状態:

約 100%

ほぼ全例が重度の症状を呈している。

長期の程度

長期の程度としては、生命の危険性は生涯にわたる。

当該疾患における左記の

状態となる患者の割合と

その状態

約 100%

運動発達遅滞94%、言語発達遅滞94%、中等度から重度知的障害88%

長期の程度

長期の程度としては、上記の症状は生涯にわたる。

重度の摂食障害例では胃ろう造設、てんかん発症例では抗てんかん薬の服用、重度知的障害例では身

辺自立は不可能で、長期にわたる介護が必要である。

患者数(0~19歳)

全国で約 100人

推計方法を記載:未診断イニシアチブ(IRUD)約6400例中に10例が検出

されていることから、約5-10万出生に1例と推測される。

全患者数(全年齢)

全国で約 100人

推計方法を記載:報告例以前の症例は文献的に確認できない。

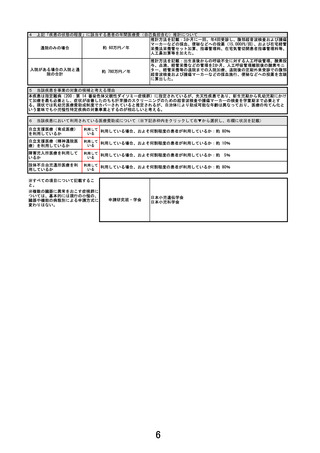

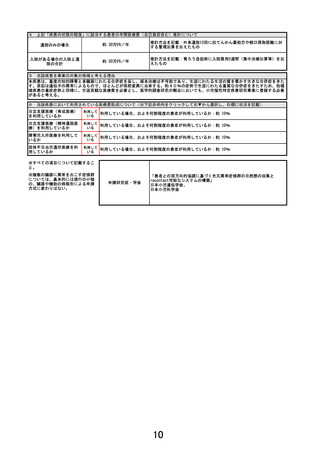

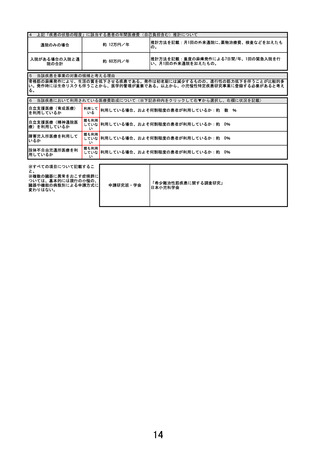

当該疾患を事業の対象とする場合、どのような「疾患の状態の程度」の患者を対象とするか

疾病の状態の程度

その理由

「基準(ア)、基準(イ)又は基準(ウ)を満たす場合」

<備考>

基準(ア):症状として、けいれん発作、意識障害、体温調節異常、骨折又は脱臼のうち一つ以上続く場合で

あること。

基準(イ):治療で強心薬、利尿薬、抗不整脈薬、抗血小板薬、抗凝固薬、末梢血管拡張薬又はβ遮断薬のう

ち一つ以上が投与されている場合であること。

基準(ウ):治療で呼吸管理(人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをい

う。)、酸素療法又は胃管、胃瘻、中心静脈栄養等による栄養のうち一つ以上を行う場合であること。

症状は、多臓器にわたるため、同様の症状を呈する他の領域の「疾患の状態の程度」に準じるから。

当該疾病のうち、上記の「疾病の状態の程度」を満たす患者の割

合

約 4割

9