よむ、つかう、まなぶ。

資料No.1-1~1-5_第十八改正日本薬局方第二追補(案) (8 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174942_00008.html |

| 出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会(令和5年度第1回 1/22)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

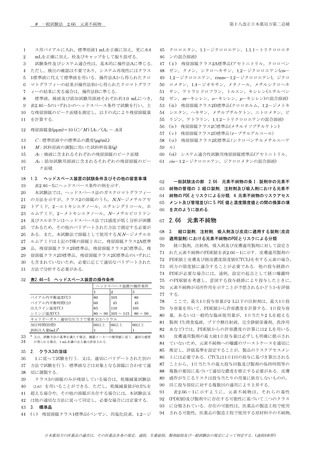

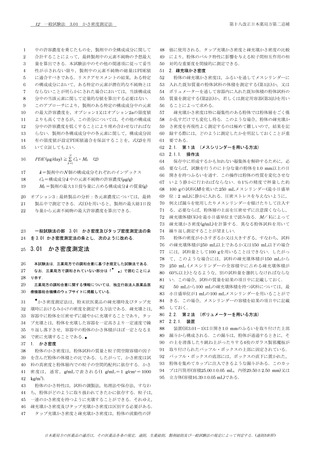

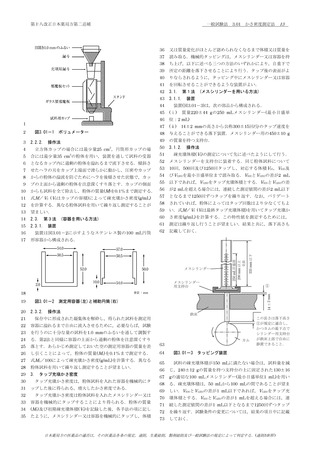

6 一般試験法 2.46 残留溶媒

1

2

3

スプリット比:1:5 (注:感度を最適化するためにスプリッ

ト比は適宜変更する.)

システム適合性

第十八改正日本薬局方第二追補

55

ただし,検出の確認は不要であり,システム再現性にはクラス

56

1標準液に代えて標準液を用いる.操作法Aから得られたクロ

57

マトグラフィーの結果が操作法Bから得られたクロマトグラフ

ィーの結果に劣る場合は,操作法Bに準じる.

4

検出の確認:クラス1用標準液,クラス1用システム適合性

58

5

試験用溶液につき,上記の条件で操作するとき,クラス1

59

標準液,検液,添加試験用溶液それぞれ約1.0 mLの同量に

6

用標準液から得られるベンゼンのピークのSN比は5以上,

60

つき,表2.46-5のいずれかのヘッドスペース条件で試験を行

7

クラス1用システム適合性試験用溶液から得られるピーク

61

い,主な残留溶媒のピーク面積を測定し,以下の式により残留

8

のSN比はそれぞれ3以上である.

62

溶媒量を計算する.

63

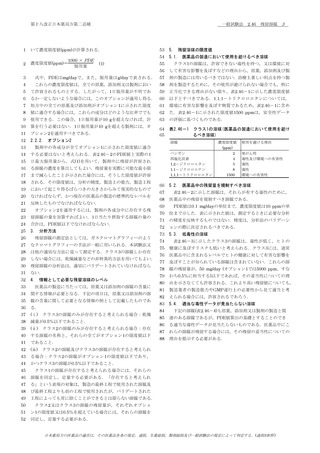

残留溶媒量(ppm)=5 (C/M ) {AT/(A S - AT)}

9

システムの性能:クラス2用標準液A又はシステム適合性試

10

験用溶液につき,上記の条件で操作するとき,アセトニト

11

リルとcis -1,2-ジクロロエテンのピークの分離度は1.0

64

C:標準原液中の標準品の濃度(μg/mL)

12

以上である.ただし,システム適合性試験用残留溶媒標準

65

M:試料原液の調製に用いた試料秤取量(g)

13

品の水溶液(1→100) 1 mLを正確に量り,ヘッドスペース

66

AT:検液に含まれるそれぞれの残留溶媒のピーク面積

14

用バイアルに入れ,水5 mLを正確に加え,栓及びキャッ

67

A S:添加試験用溶液に含まれるそれぞれの残留溶媒のピー

プをして混ぜ,システム適合性試験用溶液とする.

68

15

16

システムの再現性:クラス1用標準液につき,上記の条件で

17

試験を6回繰り返すとき,個々のピーク面積の相対標準偏

18

差は15%以下である.

19

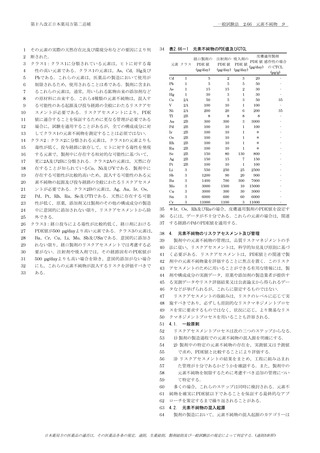

ヘッドスペースは,表2.46-5に記載した操作条件の一つに

20

従い,クラス1用標準液,クラス2用標準液A,クラス2用標準

21

液B,クラス2用標準液C,クラス2用標準液D,クラス2用標準

22

液E及び検液のヘッドスペースの気体を同量(約1.0 mL)注入し,

23

クロマトグラムを求め,主要なピークのピークレスポンスを求

24

める.検液のピークのピークレスポンスがクラス1用標準液,

25

クラス2用標準液A,クラス2用標準液B,クラス2用標準液C,

26

クラス2用標準液D又はクラス2用標準液Eのそれぞれのピーク

27

のピークレスポンス以上であるとき,それらのピークの定量の

28

ために操作法Cを行う.それ以外の場合は適合とする.

29

1.1.3. 操作法C

30

次の条件でガスクロマトグラフィー 〈2.02〉により試験を行

31

う.

32

標準原液(注:操作法A及び操作法Bにより,同定,確認された

33

それぞれのピークに対し,それぞれの標準原液を調製する.

34

1,1,1-トリクロロエタン以外のクラス1の溶媒の場合,操作

35

法Aのクラス1用標準原液の調製法に従い,最初の希釈を行

36

う.):操作法A及び操作法Bにより同定,確認されたそれぞ

37

れの残留溶媒のピークに対応する適切な溶媒の量を正確に量

38

り,適切な容器に入れる.これに水を加えて定量的に希釈し,

39

表2.46-1又は表2.46-2に規定された濃度限度値の1/20の

40

濃度とする.必要であれば,段階的に希釈する.

41

標準液:標準原液1 mLを正確に量り,ヘッドスペース用バイ

42

アルに入れる.これに水5 mLを正確に加え,栓及びキャッ

43

プをして振り混ぜる.

44

45

試料原液:試料約0.25 gを精密に量り,水に溶かし,正確に25

mLとする.

46

検液:試料原液5 mLを正確に量り,ヘッドスペース用バイア

47

ルに入れ,水1 mLを正確に加え,栓及びキャップをして振

48

り混ぜる.

49

添加試験用溶液(注:操作法A及び操作法Bにより,同定,確認

50

されたそれぞれのピークに対し,それぞれの添加試験用溶液

51

を調製する.):試料原液5 mLを正確に量り,ヘッドスペー

52

ス用バイアルに入れ,標準原液1 mLを正確に加え,栓及び

53

キャップをして振り混ぜる.

54

試験条件及びシステム適合性は基本的に操作法Aに準じる.

ク面積

69

1.2.

70

1.2.1. 操作法A

非水溶性試料

71

次の条件でガスクロマトグラフィー 〈2.02〉により試験を行

72

う.なお,ジメチルスルホキシドはN,N-ジメチルホルムアミ

73

ドの代替溶媒として置き換え可能である.

74

クラス1用標準原液:N,N-ジメチルホルムアミド約80 mLに

75

残留溶媒クラス1標準品1 mLを正確に加え,N,N-ジメチル

76

ホルムアミドを加えて正確に100 mLとする.この液1 mLを

77

正確に量り,あらかじめ N,N -ジメチルホルムアミド約80

78

mLを入れたメスフラスコに入れ,N,N-ジメチルホルムア

79

ミドを加えて100 mLとする(この液を残留溶媒クラス1標準

80

品から調製した中間希釈液とし,クラス1用システム適合性

81

試験用溶液の調製に用いる).この液1 mLを正確に量り,

82

N,N-ジメチルホルムアミドを加えて正確に10 mLとする.

83

クラス1用標準液:水5 mLを正確に入れたヘッドスペース用バ

84

イアルにクラス1用標準原液1 mLを正確に加え,栓及びキャ

85

ップをして振り混ぜる.

86

クラス2用標準原液A:N,N -ジメチルホルムアミド約80 mL

87

に残留溶媒クラス2A標準品1 mLを正確に加え,N,N-ジメ

88

チルホルムアミドを加えて正確に100 mLとする.

89

クラス2用標準原液B:残留溶媒クラス2B標準品0.5 mLを正確

90

に量り,N,N-ジメチルホルムアミドを加えて正確に10 mL

91

とする.

92

クラス2用標準原液C:N,N -ジメチルホルムアミド約80 mL

93

に残留溶媒クラス2C標準品1 mLを正確に加え,N,N-ジメ

94

チルホルムアミドを加えて正確に100 mLとする.

95

クラス2用標準原液D:N,N -ジメチルホルムアミド約80 mL

96

に残留溶媒クラス2D標準品1 mLを正確に加え,N,N-ジメ

97

チルホルムアミドを加えて正確に100 mLとする.

98

クラス2用標準原液E:N,N -ジメチルホルムアミド約80 mL

99

に残留溶媒クラス2E標準品1 mLを正確に加え,N,N-ジメ

100

チルホルムアミドを加えて正確に100 mLとする.

101

クラス2用標準液A:水5 mLを正確に入れたヘッドスペース用

102

バイアルにクラス2用標準原液A 1 mLを正確に加え,栓及び

103

キャップをして振り混ぜる.

104

クラス2用標準液B:水5 mLを正確に入れたヘッドスペース用

105

バイアルにクラス2用標準原液B 1 mLを正確に加え,栓及び

106

キャップをして振り混ぜる.

日本薬局方の医薬品の適否は,その医薬品各条の規定,通則,生薬総則,製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する. (通則5参照 )

1

2

3

スプリット比:1:5 (注:感度を最適化するためにスプリッ

ト比は適宜変更する.)

システム適合性

第十八改正日本薬局方第二追補

55

ただし,検出の確認は不要であり,システム再現性にはクラス

56

1標準液に代えて標準液を用いる.操作法Aから得られたクロ

57

マトグラフィーの結果が操作法Bから得られたクロマトグラフ

ィーの結果に劣る場合は,操作法Bに準じる.

4

検出の確認:クラス1用標準液,クラス1用システム適合性

58

5

試験用溶液につき,上記の条件で操作するとき,クラス1

59

標準液,検液,添加試験用溶液それぞれ約1.0 mLの同量に

6

用標準液から得られるベンゼンのピークのSN比は5以上,

60

つき,表2.46-5のいずれかのヘッドスペース条件で試験を行

7

クラス1用システム適合性試験用溶液から得られるピーク

61

い,主な残留溶媒のピーク面積を測定し,以下の式により残留

8

のSN比はそれぞれ3以上である.

62

溶媒量を計算する.

63

残留溶媒量(ppm)=5 (C/M ) {AT/(A S - AT)}

9

システムの性能:クラス2用標準液A又はシステム適合性試

10

験用溶液につき,上記の条件で操作するとき,アセトニト

11

リルとcis -1,2-ジクロロエテンのピークの分離度は1.0

64

C:標準原液中の標準品の濃度(μg/mL)

12

以上である.ただし,システム適合性試験用残留溶媒標準

65

M:試料原液の調製に用いた試料秤取量(g)

13

品の水溶液(1→100) 1 mLを正確に量り,ヘッドスペース

66

AT:検液に含まれるそれぞれの残留溶媒のピーク面積

14

用バイアルに入れ,水5 mLを正確に加え,栓及びキャッ

67

A S:添加試験用溶液に含まれるそれぞれの残留溶媒のピー

プをして混ぜ,システム適合性試験用溶液とする.

68

15

16

システムの再現性:クラス1用標準液につき,上記の条件で

17

試験を6回繰り返すとき,個々のピーク面積の相対標準偏

18

差は15%以下である.

19

ヘッドスペースは,表2.46-5に記載した操作条件の一つに

20

従い,クラス1用標準液,クラス2用標準液A,クラス2用標準

21

液B,クラス2用標準液C,クラス2用標準液D,クラス2用標準

22

液E及び検液のヘッドスペースの気体を同量(約1.0 mL)注入し,

23

クロマトグラムを求め,主要なピークのピークレスポンスを求

24

める.検液のピークのピークレスポンスがクラス1用標準液,

25

クラス2用標準液A,クラス2用標準液B,クラス2用標準液C,

26

クラス2用標準液D又はクラス2用標準液Eのそれぞれのピーク

27

のピークレスポンス以上であるとき,それらのピークの定量の

28

ために操作法Cを行う.それ以外の場合は適合とする.

29

1.1.3. 操作法C

30

次の条件でガスクロマトグラフィー 〈2.02〉により試験を行

31

う.

32

標準原液(注:操作法A及び操作法Bにより,同定,確認された

33

それぞれのピークに対し,それぞれの標準原液を調製する.

34

1,1,1-トリクロロエタン以外のクラス1の溶媒の場合,操作

35

法Aのクラス1用標準原液の調製法に従い,最初の希釈を行

36

う.):操作法A及び操作法Bにより同定,確認されたそれぞ

37

れの残留溶媒のピークに対応する適切な溶媒の量を正確に量

38

り,適切な容器に入れる.これに水を加えて定量的に希釈し,

39

表2.46-1又は表2.46-2に規定された濃度限度値の1/20の

40

濃度とする.必要であれば,段階的に希釈する.

41

標準液:標準原液1 mLを正確に量り,ヘッドスペース用バイ

42

アルに入れる.これに水5 mLを正確に加え,栓及びキャッ

43

プをして振り混ぜる.

44

45

試料原液:試料約0.25 gを精密に量り,水に溶かし,正確に25

mLとする.

46

検液:試料原液5 mLを正確に量り,ヘッドスペース用バイア

47

ルに入れ,水1 mLを正確に加え,栓及びキャップをして振

48

り混ぜる.

49

添加試験用溶液(注:操作法A及び操作法Bにより,同定,確認

50

されたそれぞれのピークに対し,それぞれの添加試験用溶液

51

を調製する.):試料原液5 mLを正確に量り,ヘッドスペー

52

ス用バイアルに入れ,標準原液1 mLを正確に加え,栓及び

53

キャップをして振り混ぜる.

54

試験条件及びシステム適合性は基本的に操作法Aに準じる.

ク面積

69

1.2.

70

1.2.1. 操作法A

非水溶性試料

71

次の条件でガスクロマトグラフィー 〈2.02〉により試験を行

72

う.なお,ジメチルスルホキシドはN,N-ジメチルホルムアミ

73

ドの代替溶媒として置き換え可能である.

74

クラス1用標準原液:N,N-ジメチルホルムアミド約80 mLに

75

残留溶媒クラス1標準品1 mLを正確に加え,N,N-ジメチル

76

ホルムアミドを加えて正確に100 mLとする.この液1 mLを

77

正確に量り,あらかじめ N,N -ジメチルホルムアミド約80

78

mLを入れたメスフラスコに入れ,N,N-ジメチルホルムア

79

ミドを加えて100 mLとする(この液を残留溶媒クラス1標準

80

品から調製した中間希釈液とし,クラス1用システム適合性

81

試験用溶液の調製に用いる).この液1 mLを正確に量り,

82

N,N-ジメチルホルムアミドを加えて正確に10 mLとする.

83

クラス1用標準液:水5 mLを正確に入れたヘッドスペース用バ

84

イアルにクラス1用標準原液1 mLを正確に加え,栓及びキャ

85

ップをして振り混ぜる.

86

クラス2用標準原液A:N,N -ジメチルホルムアミド約80 mL

87

に残留溶媒クラス2A標準品1 mLを正確に加え,N,N-ジメ

88

チルホルムアミドを加えて正確に100 mLとする.

89

クラス2用標準原液B:残留溶媒クラス2B標準品0.5 mLを正確

90

に量り,N,N-ジメチルホルムアミドを加えて正確に10 mL

91

とする.

92

クラス2用標準原液C:N,N -ジメチルホルムアミド約80 mL

93

に残留溶媒クラス2C標準品1 mLを正確に加え,N,N-ジメ

94

チルホルムアミドを加えて正確に100 mLとする.

95

クラス2用標準原液D:N,N -ジメチルホルムアミド約80 mL

96

に残留溶媒クラス2D標準品1 mLを正確に加え,N,N-ジメ

97

チルホルムアミドを加えて正確に100 mLとする.

98

クラス2用標準原液E:N,N -ジメチルホルムアミド約80 mL

99

に残留溶媒クラス2E標準品1 mLを正確に加え,N,N-ジメ

100

チルホルムアミドを加えて正確に100 mLとする.

101

クラス2用標準液A:水5 mLを正確に入れたヘッドスペース用

102

バイアルにクラス2用標準原液A 1 mLを正確に加え,栓及び

103

キャップをして振り混ぜる.

104

クラス2用標準液B:水5 mLを正確に入れたヘッドスペース用

105

バイアルにクラス2用標準原液B 1 mLを正確に加え,栓及び

106

キャップをして振り混ぜる.

日本薬局方の医薬品の適否は,その医薬品各条の規定,通則,生薬総則,製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する. (通則5参照 )