よむ、つかう、まなぶ。

資料No.1-1~1-5_第十八改正日本薬局方第二追補(案) (13 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174942_00008.html |

| 出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会(令和5年度第1回 1/22)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第十八改正日本薬局方第二追補

1

設定PDE値の30%を超えないと予想される場合において,デ

2

ータを適切に評価し,元素不純物の適切な管理を実証したとき

3

には,更なる管理は必要とされない.

43

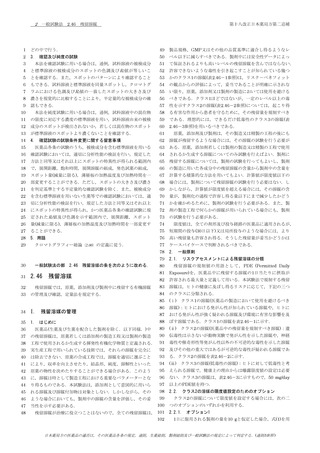

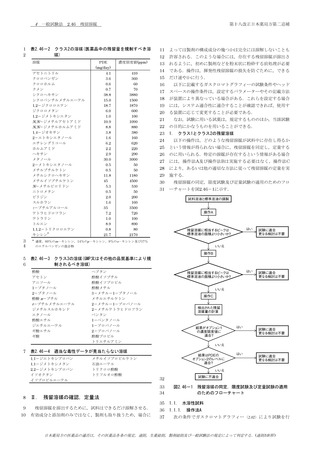

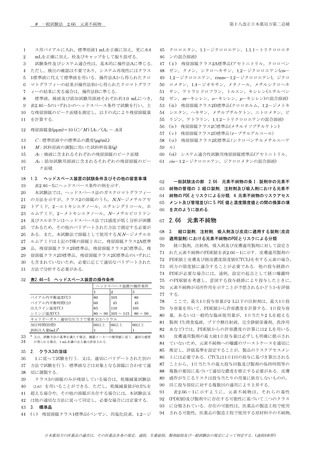

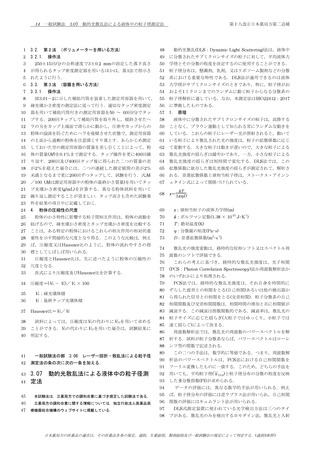

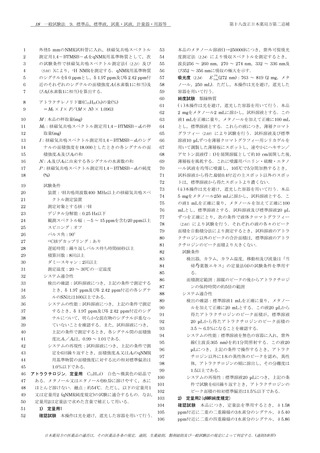

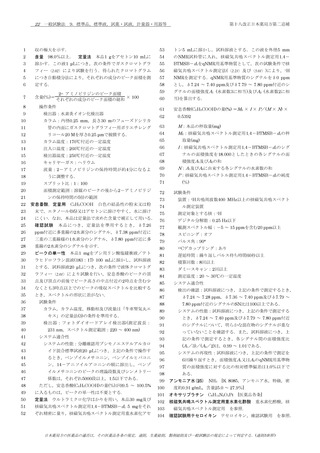

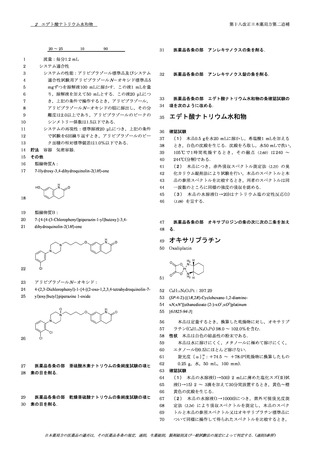

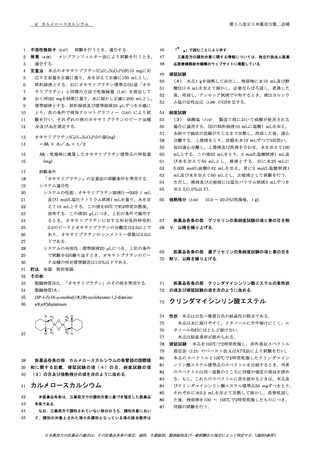

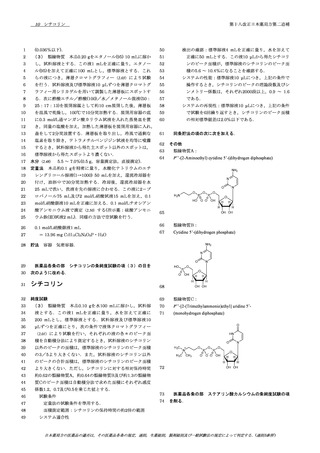

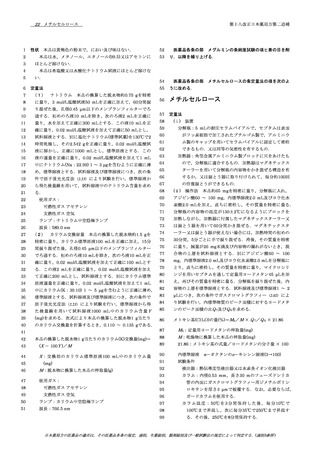

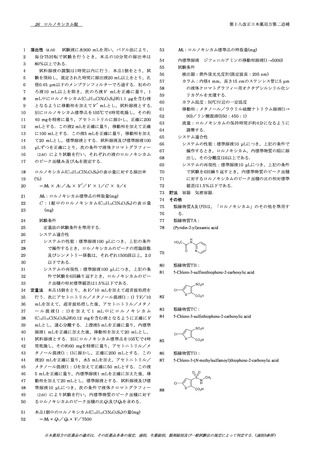

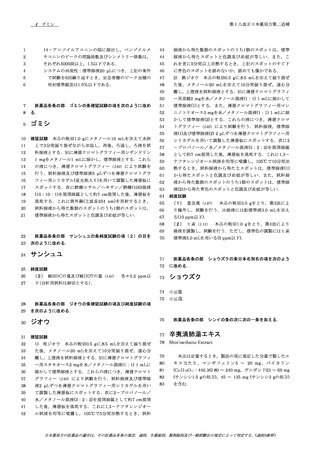

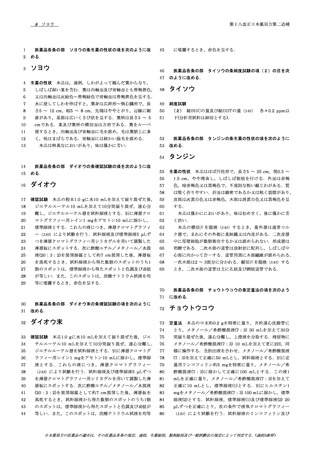

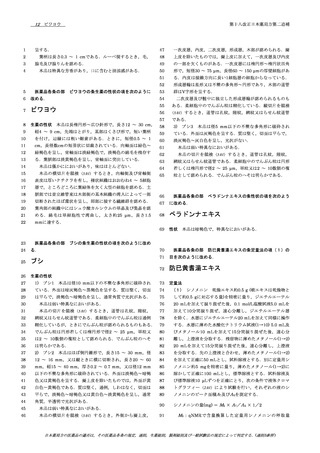

表2.66-3 オプション1についての元素不純物許容濃度

元素 クラス

4

元素不純物の量が一貫して管理閾値を下回ることをリスクア

5

セスメントにより実証できない場合には,製剤中において元素

6

不純物量が設定PDE値を超えないことを保証するための管理

7

方法を確立すべきである.

8

元素不純物の量のばらつきは,製剤への管理閾値の適用にお

9

いて考慮されなければならない.ばらつきの要因には以下のも

10

のが含まれる.

11

・分析法に係るばらつき

12

・特定の起源中の元素不純物量のばらつき

13

・製剤中の元素不純物量のばらつき

14

固有のばらつきがある構成成分(例えば,鉱物由来の添加剤)

15

に関しては,管理閾値を適用するためにより多くのデータが必

16

要とされることがある.

17

5. PDE値と濃度限度値との間の換算

18

2.66 元素不純物 11 .

一般試験法

Cd

Pb

As

Hg

Co

V

Ni

Tl

Au

Pd

Ir

Os

Rh

Ru

Se

Ag

Pt

Li

Sb

Ba

Mo

Cu

Sn

Cr

PDE値は,1日当たりのマイクログラム(μg/day)で設定され,

1

1

1

1

2A

2A

2A

2B

2B

2B

2B

2B

2B

2B

2B

2B

2B

3

3

3

3

3

3

3

経口製剤の

濃度

(μg/g)

注射剤の

濃度

(μg/g)

吸入剤の

濃度

(μg/g)

0.5

0.5

1.5

3

5

10

20

0.8

30

10

10

10

10

10

15

15

10

55

120

140

300

300

600

1100

0.2

0.5

1.5

0.3

0.5

1

2

0.8

30

1

1

1

1

1

8

1.5

1

25

9

70

150

30

60

110

0.3

0.5

0.2

0.1

0.3

0.1

0.6

0.8

0.3

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

13

0.7

0.1

2.5

2

30

1

3

6

0.3

皮膚適用製剤

感作性の場

濃度

合の CTCL

(μg/g)

(μg/g)

2

5

3

3

5

10

20

0.8

300

10

*

*

*

*

80

15

10

250

90

700

1500

300

600

1100

‐

‐

‐

‐

35

‐

35

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

19

製剤の最大1日投与量中に含まれる各元素の最大許容量を示し

20

ている.設定PDE値は製剤からの総曝露量を反映しているこ

21

とから,製剤中又はその構成成分中の元素不純物を評価する際

22

のツールとして,設定PDE値から濃度へ換算することが有用

23

である.製剤が元素不純物の設定PDE値を超えないことを,

24

得られた許容濃度が保証する限り,以下のオプションのいずれ

25

についても選択できる.特定のオプションの選択に当たり,当

26

該製剤の1日投与量を決定しているか,又は仮定する必要があ

27

る.

28

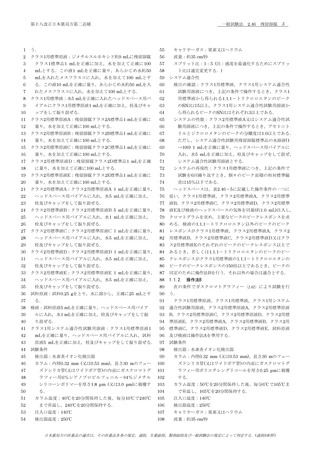

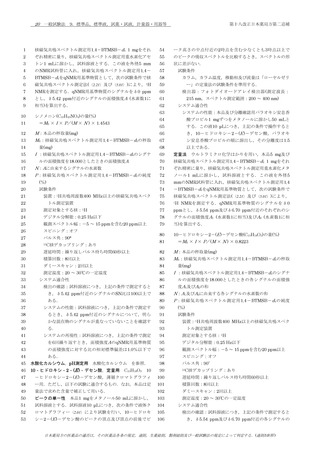

オプション1:1日投与量が10 gを超えない製剤の製剤構成成

47

製剤中のいずれの構成成分も,リスクアセスメントにおい

29

分全般の元素不純物の許容共通濃度限度値:このオプション

48

て特定された全目標元素のオプション1による許容濃度を超

30

は,全ての元素が同一濃度で存在することを暗に求めること

49

えない場合には,これらの構成成分はどのような比率であっ

31

を意図したものではなく,許容濃度限度値の算出に簡素化さ

50

ても当該製剤に用いることができる.皮膚適用製剤のPDE

32

れたアプローチを提供するものである.本オプションは,製

51

値とCTCLを有する元素の場合,両方の限度値に適合するこ

33

剤の1日投与量が10 g以下であり,かつ,リスクアセスメン

52

とが必要である.表2.66-3の許容濃度が適用されない場合

34

トにおいて特定された元素不純物(対象元素)が製剤の全ての

53

35

構成成分中に存在すると仮定している.次式(1)を用い,製

54

オプション2a:1日投与量が規定されている製剤の製剤構成成

36

剤の1日投与量を10 gとし,このオプションは,製剤中の各

55

分全般の元素不純物の許容共通濃度限度値:このオプション

37

構成成分に共通の許容目標元素濃度を算出するものである.

56

は,1日投与量が10 gと仮定されていない点を除けば,オプ

57

ション1と同じである.元素ごとに共通の許容濃度は,式(1)

58

及び実際の最大1日投与量を用いて決定される.このアプロ

59

ーチでは,各対象元素に関して,実際の1日投与量に基づき,

60

固定された一つの共通最大濃度を各構成成分1グラム当たり

61

マイクログラムとして決定できる.リスクアセスメントにお

62

いて特定された全ての対象元素に関して,製剤中のいずれの

63

構成成分も,オプション2a許容濃度を超えない場合には,

64

これらの構成成分はどのような比率であっても当該製剤に用

65

いることができる.

38

濃度(μg/g)=

PDE (μg /day)

製剤の1日投与量(g /day)

(1)

39

このアプローチでは,各対象元素に関して,固定された一

40

つの共通最大濃度を各構成成分1グラム当たりマイクログラ

41

ムとして決定できる.

42

許容濃度を表2.66-3に示す.

44

*Ir,Os,Rh及びRuの場合,皮膚適用製剤のPDE値を設定す

45

るには,データが不十分である.これらの元素の場合は,関連

46

する経路のPdのPDE値を適用する.

には,オプション2a,2b又は3に従うべきである.

66

オプション2b:1日投与量が規定されている製剤の個別構成成

67

分中の元素不純物の許容濃度限度値:構成成分中の元素の分

68

布に基づいて許容濃度を設定すること(例えば,問題となっ

69

ている元素が存在する構成成分における当該元素の許容濃度

70

をより高く設定すること)ができる.製剤の構成成分中に存

71

在する可能性があると確認された各元素に関して,式(2)に

72

示すように,各構成成分の質量にあらかじめ設定した各原料

日本薬局方の医薬品の適否は,その医薬品各条の規定,通則,生薬総則,製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する. (通則5参照 )

1

設定PDE値の30%を超えないと予想される場合において,デ

2

ータを適切に評価し,元素不純物の適切な管理を実証したとき

3

には,更なる管理は必要とされない.

43

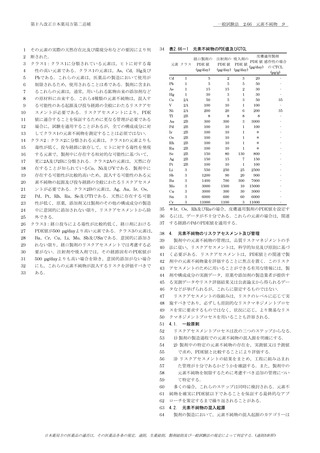

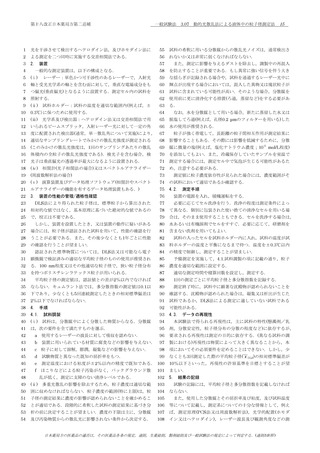

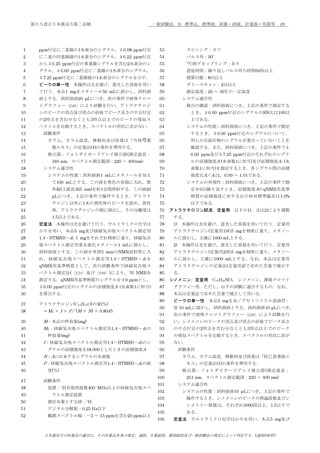

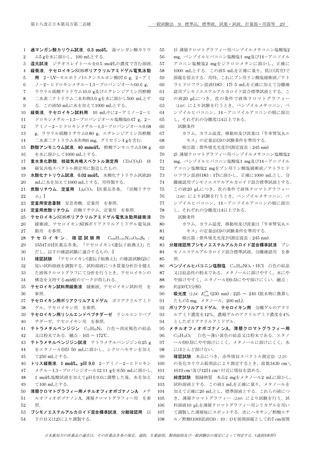

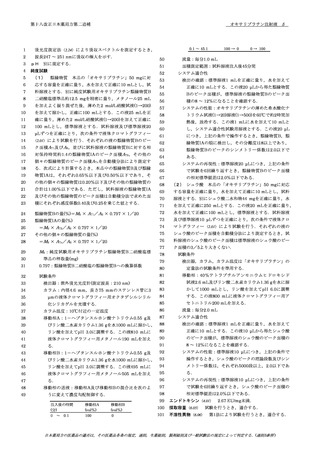

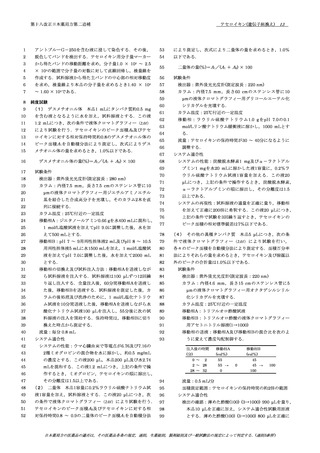

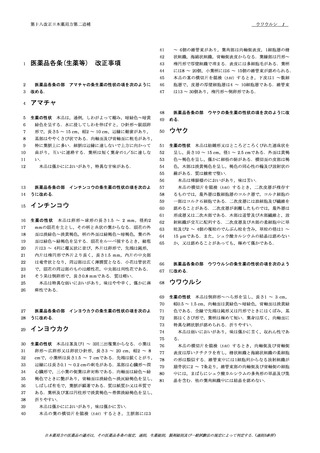

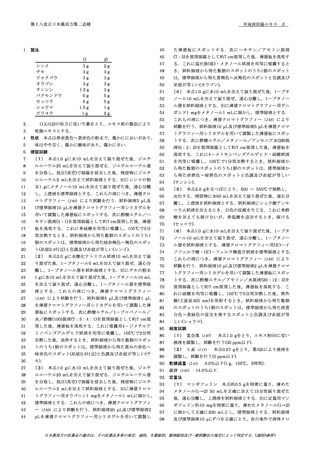

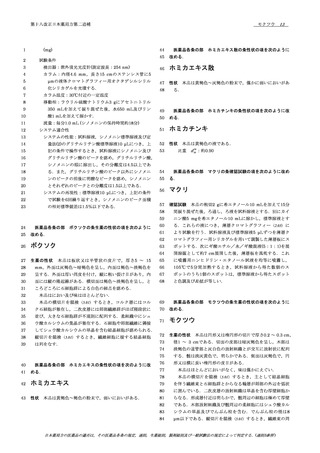

表2.66-3 オプション1についての元素不純物許容濃度

元素 クラス

4

元素不純物の量が一貫して管理閾値を下回ることをリスクア

5

セスメントにより実証できない場合には,製剤中において元素

6

不純物量が設定PDE値を超えないことを保証するための管理

7

方法を確立すべきである.

8

元素不純物の量のばらつきは,製剤への管理閾値の適用にお

9

いて考慮されなければならない.ばらつきの要因には以下のも

10

のが含まれる.

11

・分析法に係るばらつき

12

・特定の起源中の元素不純物量のばらつき

13

・製剤中の元素不純物量のばらつき

14

固有のばらつきがある構成成分(例えば,鉱物由来の添加剤)

15

に関しては,管理閾値を適用するためにより多くのデータが必

16

要とされることがある.

17

5. PDE値と濃度限度値との間の換算

18

2.66 元素不純物 11 .

一般試験法

Cd

Pb

As

Hg

Co

V

Ni

Tl

Au

Pd

Ir

Os

Rh

Ru

Se

Ag

Pt

Li

Sb

Ba

Mo

Cu

Sn

Cr

PDE値は,1日当たりのマイクログラム(μg/day)で設定され,

1

1

1

1

2A

2A

2A

2B

2B

2B

2B

2B

2B

2B

2B

2B

2B

3

3

3

3

3

3

3

経口製剤の

濃度

(μg/g)

注射剤の

濃度

(μg/g)

吸入剤の

濃度

(μg/g)

0.5

0.5

1.5

3

5

10

20

0.8

30

10

10

10

10

10

15

15

10

55

120

140

300

300

600

1100

0.2

0.5

1.5

0.3

0.5

1

2

0.8

30

1

1

1

1

1

8

1.5

1

25

9

70

150

30

60

110

0.3

0.5

0.2

0.1

0.3

0.1

0.6

0.8

0.3

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

13

0.7

0.1

2.5

2

30

1

3

6

0.3

皮膚適用製剤

感作性の場

濃度

合の CTCL

(μg/g)

(μg/g)

2

5

3

3

5

10

20

0.8

300

10

*

*

*

*

80

15

10

250

90

700

1500

300

600

1100

‐

‐

‐

‐

35

‐

35

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

19

製剤の最大1日投与量中に含まれる各元素の最大許容量を示し

20

ている.設定PDE値は製剤からの総曝露量を反映しているこ

21

とから,製剤中又はその構成成分中の元素不純物を評価する際

22

のツールとして,設定PDE値から濃度へ換算することが有用

23

である.製剤が元素不純物の設定PDE値を超えないことを,

24

得られた許容濃度が保証する限り,以下のオプションのいずれ

25

についても選択できる.特定のオプションの選択に当たり,当

26

該製剤の1日投与量を決定しているか,又は仮定する必要があ

27

る.

28

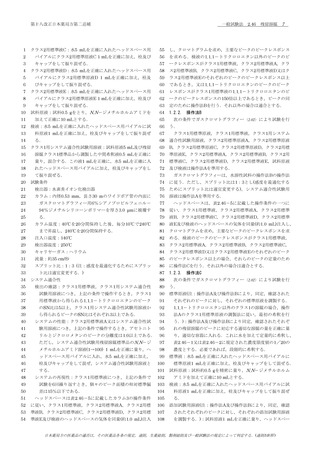

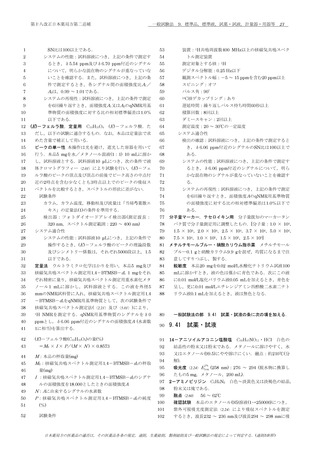

オプション1:1日投与量が10 gを超えない製剤の製剤構成成

47

製剤中のいずれの構成成分も,リスクアセスメントにおい

29

分全般の元素不純物の許容共通濃度限度値:このオプション

48

て特定された全目標元素のオプション1による許容濃度を超

30

は,全ての元素が同一濃度で存在することを暗に求めること

49

えない場合には,これらの構成成分はどのような比率であっ

31

を意図したものではなく,許容濃度限度値の算出に簡素化さ

50

ても当該製剤に用いることができる.皮膚適用製剤のPDE

32

れたアプローチを提供するものである.本オプションは,製

51

値とCTCLを有する元素の場合,両方の限度値に適合するこ

33

剤の1日投与量が10 g以下であり,かつ,リスクアセスメン

52

とが必要である.表2.66-3の許容濃度が適用されない場合

34

トにおいて特定された元素不純物(対象元素)が製剤の全ての

53

35

構成成分中に存在すると仮定している.次式(1)を用い,製

54

オプション2a:1日投与量が規定されている製剤の製剤構成成

36

剤の1日投与量を10 gとし,このオプションは,製剤中の各

55

分全般の元素不純物の許容共通濃度限度値:このオプション

37

構成成分に共通の許容目標元素濃度を算出するものである.

56

は,1日投与量が10 gと仮定されていない点を除けば,オプ

57

ション1と同じである.元素ごとに共通の許容濃度は,式(1)

58

及び実際の最大1日投与量を用いて決定される.このアプロ

59

ーチでは,各対象元素に関して,実際の1日投与量に基づき,

60

固定された一つの共通最大濃度を各構成成分1グラム当たり

61

マイクログラムとして決定できる.リスクアセスメントにお

62

いて特定された全ての対象元素に関して,製剤中のいずれの

63

構成成分も,オプション2a許容濃度を超えない場合には,

64

これらの構成成分はどのような比率であっても当該製剤に用

65

いることができる.

38

濃度(μg/g)=

PDE (μg /day)

製剤の1日投与量(g /day)

(1)

39

このアプローチでは,各対象元素に関して,固定された一

40

つの共通最大濃度を各構成成分1グラム当たりマイクログラ

41

ムとして決定できる.

42

許容濃度を表2.66-3に示す.

44

*Ir,Os,Rh及びRuの場合,皮膚適用製剤のPDE値を設定す

45

るには,データが不十分である.これらの元素の場合は,関連

46

する経路のPdのPDE値を適用する.

には,オプション2a,2b又は3に従うべきである.

66

オプション2b:1日投与量が規定されている製剤の個別構成成

67

分中の元素不純物の許容濃度限度値:構成成分中の元素の分

68

布に基づいて許容濃度を設定すること(例えば,問題となっ

69

ている元素が存在する構成成分における当該元素の許容濃度

70

をより高く設定すること)ができる.製剤の構成成分中に存

71

在する可能性があると確認された各元素に関して,式(2)に

72

示すように,各構成成分の質量にあらかじめ設定した各原料

日本薬局方の医薬品の適否は,その医薬品各条の規定,通則,生薬総則,製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する. (通則5参照 )