よむ、つかう、まなぶ。

資料No.1-1~1-5_第十八改正日本薬局方第二追補(案) (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174942_00008.html |

| 出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会(令和5年度第1回 1/22)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

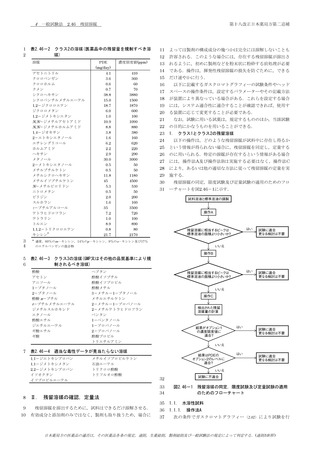

2 一般試験法 2.46 残留溶媒

第十八改正日本薬局方第二追補

1

どの中で行う.

49

製品規格,GMP又はその他の品質基準に適合し得るようなレ

2

3. 確認及び純度の試験

50

ベル以下に減らすべきである.製剤中には安全性データによっ

3

本法を確認試験に用いる場合は,通例,試料溶液の被検成分

51

て保証されるよりも高いレベルの残留溶媒を含んではならない.

4

と標準溶液の被検成分のスポットの色調及び R f 値が等しいこ

52

許容できないような毒性を引き起こすことが知られている幾つ

5

とを確認する.また,スポットのパターンにより確認すること

53

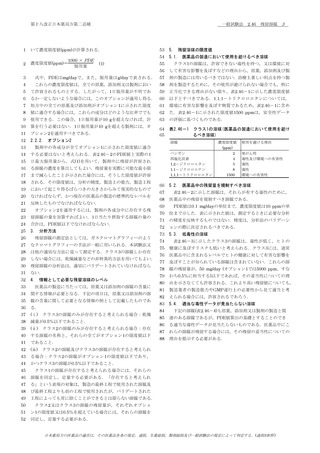

かのクラス1の溶媒(表2.46-1参照)は,リスク-ベネフィット

6

もできる.試料溶液と標準溶液を同量スポットし,クロマトグ

54

の観点からの評価によって,妥当であることが明確に示されな

7

ラムにおける色調及び R f 値の一致したスポットの大きさ及び

55

い限り,原薬,添加剤又は製剤の製造においては使用を避ける

8

濃さを視覚的に比較することにより,半定量的な被検成分の確

56

べきである.クラス1ほどではないが,一定のレベル以上の毒

9

認もできる.

57

性を示すクラス2の溶媒(表2.46-2参照)については,起こり得

10

本法を純度試験に用いる場合は,通例,試料溶液中の混在物

58

る有害な作用から患者を守るために,その残留量を規制すべき

11

の限度に対応する濃度の標準溶液を用い,試料溶液由来の被検

59

である.理想的には,できるだけ低毒性のクラス3の溶媒(表

12

成分のスポットが検出されないか,若しくは混在物のスポット

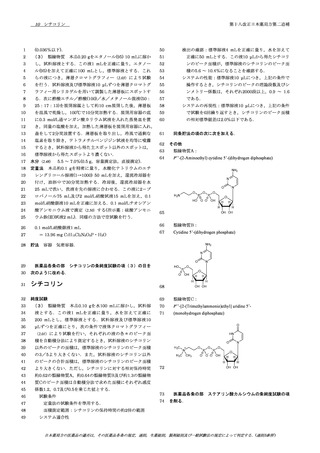

60

2.46-3参照)を用いるべきである.

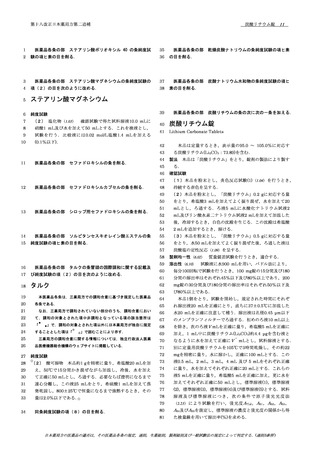

13

が標準溶液のスポットより濃くないことを確認する.

61

原薬,添加剤及び製剤は,その製造又は精製の工程の後にも

14

4. 確認試験の試験条件変更に関する留意事項

62

溶媒が残留するような場合には,その溶媒の試験を行う必要が

15

医薬品各条の試験のうち,被検成分を含む標準溶液を用いる

63

ある.原薬,添加剤若しくは製剤の製造又は精製の工程で使用

16

確認試験においては,適切に分析性能の検証を行い,規定した

64

されるか生成する溶媒についてのみ試験を行えばよい.製剤に

17

方法と同等又はそれ以上にスポットの特異性が得られる範囲内

65

残留する溶媒については,製剤の試験を行ってもよいし,製剤

18

で,展開距離,飽和時間,展開溶媒の組成,発色試薬の組成,

66

の製造に用いた各成分中の残留溶媒の含量から製剤中の含量を

19

スポット量(減量に限る),薄層板の加熱温度及び加熱時間を一

67

計算する積算的な方法を用いてもよい.計算値が限度値以下の

20

部変更することができる.ただし,スポットの大きさ及び濃さ

68

場合には,製剤について残留溶媒の試験を行う必要はない.し

21

を判定基準とする半定量的な確認試験を除く.また,被検成分

69

かしながら,計算値が限度値を超える場合には,その溶媒の含

22

を含む標準溶液を用いない生薬等での確認試験においては,適

70

量が,製剤化の過程で許容し得る量以下にまで減少したかどう

23

切に分析性能の検証を行い,規定した方法と同等又はそれ以上

71

かを確かめるために,製剤の試験を行う必要がある.また,製

24

にスポットの特異性が得られ,かつ医薬品各条の確認試験に規

72

剤の製造工程で何らかの溶媒が用いられている場合にも,製剤

25

定された R f 値及び色調を示す範囲内で,展開距離,スポット

73

の試験を行う必要がある.

26

量(減量に限る),薄層板の加熱温度及び加熱時間を一部変更す

74

27

ることができる.

75

短期間の投与(30日以下)又は局所投与のような場合には,より

28

5.用語

76

高い残留量も許容され得る.そうした残留量が妥当かどうかは

77

ケースバイケースで判断されるべきである.

78

2. 一般原則

79

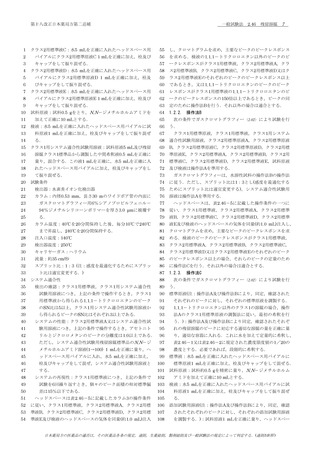

2.1.

29

30

31

32

33

クロマトグラフィー総論〈2.00〉の定義に従う.

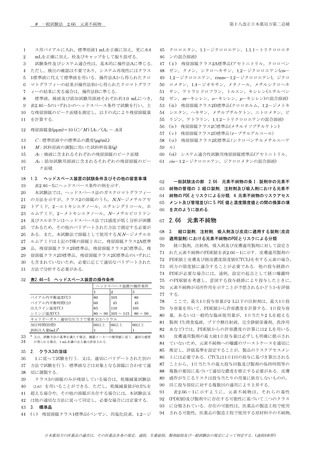

一般試験法の部 2.46 残留溶媒の条を次のように改める.

2.46

残留溶媒

残留溶媒では,原薬,添加剤及び製剤中に残留する有機溶媒

の管理及び確認,定量法を規定する.

34

I.

残留溶媒の管理

35

1. はじめに

限度値は,全ての剤形及び投与経路の医薬品に適用されるが,

リスクアセスメントによる残留溶媒の分類

80

残留溶媒の規制値の用語として, PDE (Permitted Daily

81

Exposure)を,医薬品中に残留する溶媒の1日当たりに摂取が

82

許容される最大量と定義して用いる.本試験法で規制する残留

83

溶媒は,ヒトの健康に及ぼし得るリスクに応じて,下記の三つ

84

のクラスに分類される.

85

(ⅰ)

86

溶媒):ヒトにおける発がん性が知られている溶媒や,ヒトに

87

おける発がん性が強く疑われる溶媒及び環境に有害な影響を及

クラス1の溶媒(医薬品の製造において使用を避けるべき

88

ぼす溶媒である.クラス1の溶媒を表2.46-1に示す.

36

医薬品(生薬及び生薬を配合した製剤を除く.以下同様.)中

89

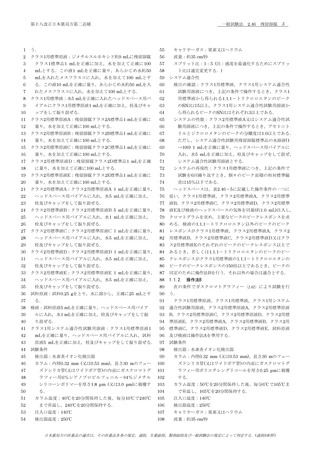

(ⅱ) クラス2の溶媒(医薬品中の残留量を規制すべき溶媒):遺

37

の残留溶媒は,原薬若しくは添加剤の製造工程又は製剤の製造

90

伝毒性は示さないが動物実験で発がん性を示した溶媒や,神経

38

工程で使用されるか生成する揮発性有機化学物質と定義される.

91

毒性や催奇形性等発がん性以外の不可逆的な毒性を示した溶媒

39

実生産工程で用いられている技術では,それらの溶媒を完全に

92

及びその他の重大ではあるが可逆的な毒性が疑われる溶媒であ

40

は除去できない.原薬の合成工程では,溶媒を適切に選ぶこと

93

る.クラス2の溶媒を表2.46-2に示す.

41

により,収率を向上させたり,結晶形,純度,溶解性といった

94

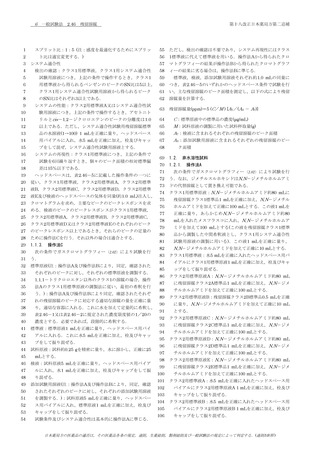

(ⅲ) クラス3の溶媒(低毒性の溶媒):ヒトに対して低毒性と考

42

原薬の物性を決めたりすることができる場合がある.このよう

95

えられる溶媒で,健康上の理由からは曝露限度値の設定は必要

43

に,溶媒は時として製造工程における重要なパラメーターとな

96

ない.クラス3の溶媒は,表2.46-3に示すもので,50 mg/day

44

り得るものである.本試験法は,添加剤として意図的に用いら

97

以上のPDE値を持つ.

45

れる溶媒及び溶媒付加物は対象としない.しかしながら,その

98

2.2.

46

ような場合においても,製剤中の溶媒の含量を評価し,その妥

99

47

当性を示す必要がある.

100

48

残留溶媒が治療に役立つことはないので,全ての残留溶媒は, 101

102

クラス2の溶媒の限度値設定のためのオプション

クラス2の溶媒について限度値を設定する場合には,次の二

つのオプションのいずれかを利用する.

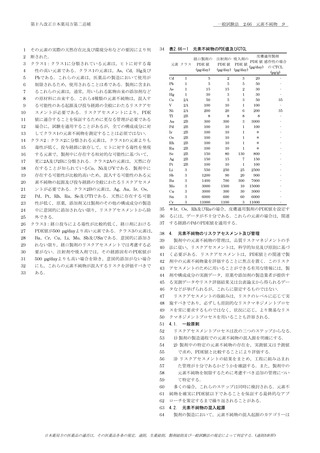

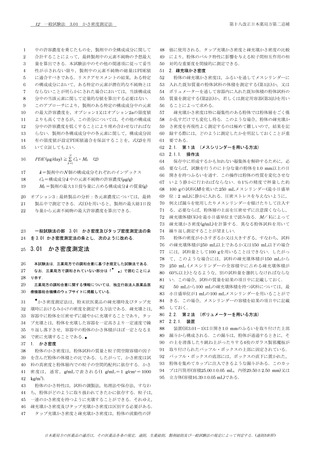

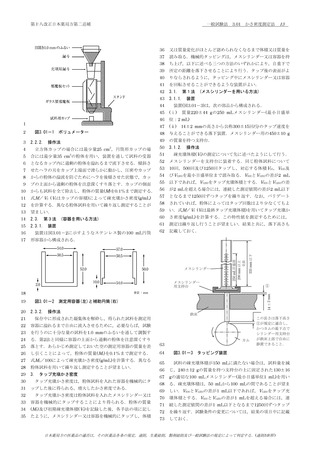

2.2.1. オプション1

1日に服用される製剤の量を10 gと仮定した場合,式(1)を用

日本薬局方の医薬品の適否は,その医薬品各条の規定,通則,生薬総則,製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する. (通則5参照 )

第十八改正日本薬局方第二追補

1

どの中で行う.

49

製品規格,GMP又はその他の品質基準に適合し得るようなレ

2

3. 確認及び純度の試験

50

ベル以下に減らすべきである.製剤中には安全性データによっ

3

本法を確認試験に用いる場合は,通例,試料溶液の被検成分

51

て保証されるよりも高いレベルの残留溶媒を含んではならない.

4

と標準溶液の被検成分のスポットの色調及び R f 値が等しいこ

52

許容できないような毒性を引き起こすことが知られている幾つ

5

とを確認する.また,スポットのパターンにより確認すること

53

かのクラス1の溶媒(表2.46-1参照)は,リスク-ベネフィット

6

もできる.試料溶液と標準溶液を同量スポットし,クロマトグ

54

の観点からの評価によって,妥当であることが明確に示されな

7

ラムにおける色調及び R f 値の一致したスポットの大きさ及び

55

い限り,原薬,添加剤又は製剤の製造においては使用を避ける

8

濃さを視覚的に比較することにより,半定量的な被検成分の確

56

べきである.クラス1ほどではないが,一定のレベル以上の毒

9

認もできる.

57

性を示すクラス2の溶媒(表2.46-2参照)については,起こり得

10

本法を純度試験に用いる場合は,通例,試料溶液中の混在物

58

る有害な作用から患者を守るために,その残留量を規制すべき

11

の限度に対応する濃度の標準溶液を用い,試料溶液由来の被検

59

である.理想的には,できるだけ低毒性のクラス3の溶媒(表

12

成分のスポットが検出されないか,若しくは混在物のスポット

60

2.46-3参照)を用いるべきである.

13

が標準溶液のスポットより濃くないことを確認する.

61

原薬,添加剤及び製剤は,その製造又は精製の工程の後にも

14

4. 確認試験の試験条件変更に関する留意事項

62

溶媒が残留するような場合には,その溶媒の試験を行う必要が

15

医薬品各条の試験のうち,被検成分を含む標準溶液を用いる

63

ある.原薬,添加剤若しくは製剤の製造又は精製の工程で使用

16

確認試験においては,適切に分析性能の検証を行い,規定した

64

されるか生成する溶媒についてのみ試験を行えばよい.製剤に

17

方法と同等又はそれ以上にスポットの特異性が得られる範囲内

65

残留する溶媒については,製剤の試験を行ってもよいし,製剤

18

で,展開距離,飽和時間,展開溶媒の組成,発色試薬の組成,

66

の製造に用いた各成分中の残留溶媒の含量から製剤中の含量を

19

スポット量(減量に限る),薄層板の加熱温度及び加熱時間を一

67

計算する積算的な方法を用いてもよい.計算値が限度値以下の

20

部変更することができる.ただし,スポットの大きさ及び濃さ

68

場合には,製剤について残留溶媒の試験を行う必要はない.し

21

を判定基準とする半定量的な確認試験を除く.また,被検成分

69

かしながら,計算値が限度値を超える場合には,その溶媒の含

22

を含む標準溶液を用いない生薬等での確認試験においては,適

70

量が,製剤化の過程で許容し得る量以下にまで減少したかどう

23

切に分析性能の検証を行い,規定した方法と同等又はそれ以上

71

かを確かめるために,製剤の試験を行う必要がある.また,製

24

にスポットの特異性が得られ,かつ医薬品各条の確認試験に規

72

剤の製造工程で何らかの溶媒が用いられている場合にも,製剤

25

定された R f 値及び色調を示す範囲内で,展開距離,スポット

73

の試験を行う必要がある.

26

量(減量に限る),薄層板の加熱温度及び加熱時間を一部変更す

74

27

ることができる.

75

短期間の投与(30日以下)又は局所投与のような場合には,より

28

5.用語

76

高い残留量も許容され得る.そうした残留量が妥当かどうかは

77

ケースバイケースで判断されるべきである.

78

2. 一般原則

79

2.1.

29

30

31

32

33

クロマトグラフィー総論〈2.00〉の定義に従う.

一般試験法の部 2.46 残留溶媒の条を次のように改める.

2.46

残留溶媒

残留溶媒では,原薬,添加剤及び製剤中に残留する有機溶媒

の管理及び確認,定量法を規定する.

34

I.

残留溶媒の管理

35

1. はじめに

限度値は,全ての剤形及び投与経路の医薬品に適用されるが,

リスクアセスメントによる残留溶媒の分類

80

残留溶媒の規制値の用語として, PDE (Permitted Daily

81

Exposure)を,医薬品中に残留する溶媒の1日当たりに摂取が

82

許容される最大量と定義して用いる.本試験法で規制する残留

83

溶媒は,ヒトの健康に及ぼし得るリスクに応じて,下記の三つ

84

のクラスに分類される.

85

(ⅰ)

86

溶媒):ヒトにおける発がん性が知られている溶媒や,ヒトに

87

おける発がん性が強く疑われる溶媒及び環境に有害な影響を及

クラス1の溶媒(医薬品の製造において使用を避けるべき

88

ぼす溶媒である.クラス1の溶媒を表2.46-1に示す.

36

医薬品(生薬及び生薬を配合した製剤を除く.以下同様.)中

89

(ⅱ) クラス2の溶媒(医薬品中の残留量を規制すべき溶媒):遺

37

の残留溶媒は,原薬若しくは添加剤の製造工程又は製剤の製造

90

伝毒性は示さないが動物実験で発がん性を示した溶媒や,神経

38

工程で使用されるか生成する揮発性有機化学物質と定義される.

91

毒性や催奇形性等発がん性以外の不可逆的な毒性を示した溶媒

39

実生産工程で用いられている技術では,それらの溶媒を完全に

92

及びその他の重大ではあるが可逆的な毒性が疑われる溶媒であ

40

は除去できない.原薬の合成工程では,溶媒を適切に選ぶこと

93

る.クラス2の溶媒を表2.46-2に示す.

41

により,収率を向上させたり,結晶形,純度,溶解性といった

94

(ⅲ) クラス3の溶媒(低毒性の溶媒):ヒトに対して低毒性と考

42

原薬の物性を決めたりすることができる場合がある.このよう

95

えられる溶媒で,健康上の理由からは曝露限度値の設定は必要

43

に,溶媒は時として製造工程における重要なパラメーターとな

96

ない.クラス3の溶媒は,表2.46-3に示すもので,50 mg/day

44

り得るものである.本試験法は,添加剤として意図的に用いら

97

以上のPDE値を持つ.

45

れる溶媒及び溶媒付加物は対象としない.しかしながら,その

98

2.2.

46

ような場合においても,製剤中の溶媒の含量を評価し,その妥

99

47

当性を示す必要がある.

100

48

残留溶媒が治療に役立つことはないので,全ての残留溶媒は, 101

102

クラス2の溶媒の限度値設定のためのオプション

クラス2の溶媒について限度値を設定する場合には,次の二

つのオプションのいずれかを利用する.

2.2.1. オプション1

1日に服用される製剤の量を10 gと仮定した場合,式(1)を用

日本薬局方の医薬品の適否は,その医薬品各条の規定,通則,生薬総則,製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する. (通則5参照 )