よむ、つかう、まなぶ。

総-5○働き方改革の推進について(その1) (73 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00190.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第546回 6/14)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

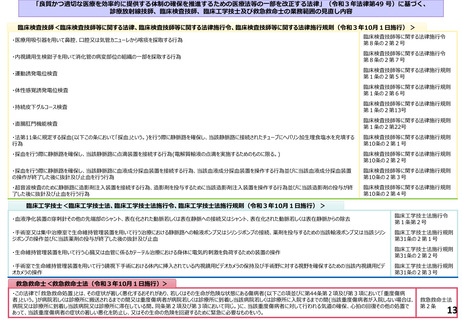

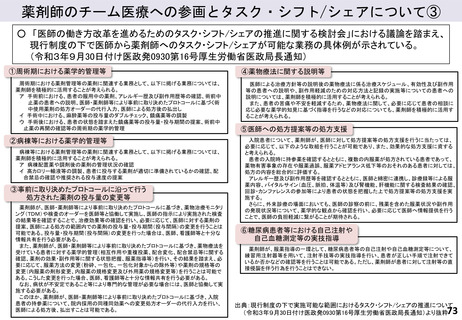

薬剤師のチーム医療への参画とタスク・シフト/シェアについて③

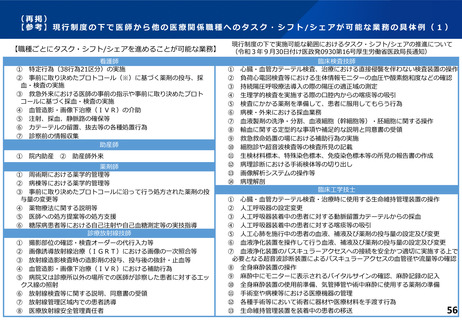

○ 「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会」における議論を踏まえ、

現行制度の下で医師から薬剤師へのタスク・シフト/シェアが可能な業務の具体例が示されている。

(令和3年9月30日付け医政発0930第16号厚生労働省医政局長通知)

①周術期における薬学的管理等

周術期における薬剤管理等の薬剤に関連する業務として、以下に掲げる業務については、

薬剤師を積極的に活用することが考えられる。

ア 手術前における、患者の服用中の薬剤、アレルギー歴及び副作用歴等の確認、術前中

止薬の患者への説明、医師・薬剤師等により事前に取り決めたプロトコールに基づく術

中使用薬剤の処方オーダーの代行入力、医師による処方後の払出し

イ 手術中における、麻酔薬等の投与量のダブルチェック、鎮痛薬等の調製

ウ 手術後における、患者の状態を踏まえた鎮痛薬等の投与量・投与期間の提案、術前中

止薬の再開の確認等の周術期の薬学的管理

②病棟等における薬学的管理等

病棟等における薬剤管理等の薬剤に関連する業務として、以下に掲げる業務については、

薬剤師を積極的に活用することが考えられる。

ア 病棟配置薬や調剤後の薬剤の管理状況の確認

イ 高カロリー輸液等の調製、患者に投与する薬剤が適切に準備されているかの確認、配

合禁忌の確認や推奨される投与速度の提案

③事前に取り決めたプロトコールに沿って行う

処方された薬剤の投与量の変更等

薬剤師が、医師・薬剤師等により事前に取り決めたプロトコールに基づき、薬物治療モニタリ

ング(TDM)や検査のオーダーを医師等と協働して実施し、医師の指示により実施された検査

の結果等を確認することで、治療効果等の確認を行い、必要に応じて、医師に対する薬剤の

提案、医師による処方の範囲内での薬剤の投与量・投与期間(投与間隔)の変更を行うことは

可能である。投与量・投与期間(投与間隔)の変更を行った場合は、医師、看護師等と十分な

情報共有を行う必要がある。

また、薬剤師が、医師・薬剤師等により事前に取り決めたプロトコールに基づき、薬物療法を

受けている患者に対する薬学的管理(相互作用や重複投薬、配合変化、配合禁忌等に関する

確認、薬剤の効果・副作用等に関する状態把握、服薬指導等)を行い、その結果を踏まえ、必

要に応じて、服薬方法の変更(粉砕、一包化、一包化対象からの除外等)や薬剤の規格等の

変更(内服薬の剤形変更、内服薬の規格変更及び外用薬の規格変更等)を行うことは可能で

ある。こうした変更を行った場合、医師、看護師等と十分な情報共有を行う必要がある。

なお、病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合には、医師と協働して実

施する必要がある。

このほか、薬剤師が、医師・薬剤師等により事前に取り決めたプロトコールに基づき、入院

患者の持参薬について、院内採用の同種同効薬への変更処方オーダーの代行入力を行い、

医師による処方後、払出すことは可能である。

④薬物療法に関する説明等

医師による治療方針等の説明後の薬物療法に係る治療スケジュール、有効性及び副作用

等の患者への説明や、副作用軽減のための対応方法と記録の実施等についての患者への

説明については、薬剤師を積極的に活用することが考えられる。

また、患者の苦痛や不安を軽減するため、薬物療法に関して、必要に応じて患者の相談に

応じ必要な薬学的知見に基づく指導を行うなどの対応についても、薬剤師を積極的に活用す

ることが考えられる。

⑤医師への処方提案等の処方支援

入院患者について、薬剤師が、医師に対して処方提案等の処方支援を行うに当たっては、

必要に応じて、以下のような取組を行うことが可能であり、また、効果的な処方支援に資する

と考えられる。

患者の入院時に持参薬を確認するとともに、複数の内服薬が処方されている患者であって、

薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのある患者に対しては、

処方の内容を総合的に評価する。

アレルギー歴及び副作用歴等を確認するとともに、医師と綿密に連携し、診療録等による服

薬内容、バイタルサイン(血圧、脈拍、体温等)及び腎機能、肝機能に関する検査結果の確認、

回診・カンファレンスの参加等により患者の状態を把握した上で処方提案等の処方支援を実

施する。

さらに、外来診療の場面においても、医師の診察の前に、残薬を含めた服薬状況や副作用

の発現状況等について、薬学的な観点から確認を行い、必要に応じて医師へ情報提供を行う

ことで、医師の負担軽減に繋がることが期待される。

⑥糖尿病患者等における自己注射や

自己血糖測定等の実技指導

薬剤師が、服薬指導の一環として、糖尿病患者等の自己注射や自己血糖測定等について、

練習用注射器等を用いて、注射手技等の実技指導を行い、患者が正しい手順で注射できて

いるか否かなどの確認等を行うことは可能である。ただし、薬剤師が患者に対して注射等の直

接侵襲を伴う行為を行うことはできない。

出典:現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について

(令和3年9月30日付け医政発0930第16号厚生労働省医政局長通知)より抜粋

73

○ 「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会」における議論を踏まえ、

現行制度の下で医師から薬剤師へのタスク・シフト/シェアが可能な業務の具体例が示されている。

(令和3年9月30日付け医政発0930第16号厚生労働省医政局長通知)

①周術期における薬学的管理等

周術期における薬剤管理等の薬剤に関連する業務として、以下に掲げる業務については、

薬剤師を積極的に活用することが考えられる。

ア 手術前における、患者の服用中の薬剤、アレルギー歴及び副作用歴等の確認、術前中

止薬の患者への説明、医師・薬剤師等により事前に取り決めたプロトコールに基づく術

中使用薬剤の処方オーダーの代行入力、医師による処方後の払出し

イ 手術中における、麻酔薬等の投与量のダブルチェック、鎮痛薬等の調製

ウ 手術後における、患者の状態を踏まえた鎮痛薬等の投与量・投与期間の提案、術前中

止薬の再開の確認等の周術期の薬学的管理

②病棟等における薬学的管理等

病棟等における薬剤管理等の薬剤に関連する業務として、以下に掲げる業務については、

薬剤師を積極的に活用することが考えられる。

ア 病棟配置薬や調剤後の薬剤の管理状況の確認

イ 高カロリー輸液等の調製、患者に投与する薬剤が適切に準備されているかの確認、配

合禁忌の確認や推奨される投与速度の提案

③事前に取り決めたプロトコールに沿って行う

処方された薬剤の投与量の変更等

薬剤師が、医師・薬剤師等により事前に取り決めたプロトコールに基づき、薬物治療モニタリ

ング(TDM)や検査のオーダーを医師等と協働して実施し、医師の指示により実施された検査

の結果等を確認することで、治療効果等の確認を行い、必要に応じて、医師に対する薬剤の

提案、医師による処方の範囲内での薬剤の投与量・投与期間(投与間隔)の変更を行うことは

可能である。投与量・投与期間(投与間隔)の変更を行った場合は、医師、看護師等と十分な

情報共有を行う必要がある。

また、薬剤師が、医師・薬剤師等により事前に取り決めたプロトコールに基づき、薬物療法を

受けている患者に対する薬学的管理(相互作用や重複投薬、配合変化、配合禁忌等に関する

確認、薬剤の効果・副作用等に関する状態把握、服薬指導等)を行い、その結果を踏まえ、必

要に応じて、服薬方法の変更(粉砕、一包化、一包化対象からの除外等)や薬剤の規格等の

変更(内服薬の剤形変更、内服薬の規格変更及び外用薬の規格変更等)を行うことは可能で

ある。こうした変更を行った場合、医師、看護師等と十分な情報共有を行う必要がある。

なお、病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合には、医師と協働して実

施する必要がある。

このほか、薬剤師が、医師・薬剤師等により事前に取り決めたプロトコールに基づき、入院

患者の持参薬について、院内採用の同種同効薬への変更処方オーダーの代行入力を行い、

医師による処方後、払出すことは可能である。

④薬物療法に関する説明等

医師による治療方針等の説明後の薬物療法に係る治療スケジュール、有効性及び副作用

等の患者への説明や、副作用軽減のための対応方法と記録の実施等についての患者への

説明については、薬剤師を積極的に活用することが考えられる。

また、患者の苦痛や不安を軽減するため、薬物療法に関して、必要に応じて患者の相談に

応じ必要な薬学的知見に基づく指導を行うなどの対応についても、薬剤師を積極的に活用す

ることが考えられる。

⑤医師への処方提案等の処方支援

入院患者について、薬剤師が、医師に対して処方提案等の処方支援を行うに当たっては、

必要に応じて、以下のような取組を行うことが可能であり、また、効果的な処方支援に資する

と考えられる。

患者の入院時に持参薬を確認するとともに、複数の内服薬が処方されている患者であって、

薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのある患者に対しては、

処方の内容を総合的に評価する。

アレルギー歴及び副作用歴等を確認するとともに、医師と綿密に連携し、診療録等による服

薬内容、バイタルサイン(血圧、脈拍、体温等)及び腎機能、肝機能に関する検査結果の確認、

回診・カンファレンスの参加等により患者の状態を把握した上で処方提案等の処方支援を実

施する。

さらに、外来診療の場面においても、医師の診察の前に、残薬を含めた服薬状況や副作用

の発現状況等について、薬学的な観点から確認を行い、必要に応じて医師へ情報提供を行う

ことで、医師の負担軽減に繋がることが期待される。

⑥糖尿病患者等における自己注射や

自己血糖測定等の実技指導

薬剤師が、服薬指導の一環として、糖尿病患者等の自己注射や自己血糖測定等について、

練習用注射器等を用いて、注射手技等の実技指導を行い、患者が正しい手順で注射できて

いるか否かなどの確認等を行うことは可能である。ただし、薬剤師が患者に対して注射等の直

接侵襲を伴う行為を行うことはできない。

出典:現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について

(令和3年9月30日付け医政発0930第16号厚生労働省医政局長通知)より抜粋

73