よむ、つかう、まなぶ。

資料1 薬局・薬剤師を取り巻く現状及び薬剤師の資質・薬局の機能向上等に関する国の取組について (39 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31705.html |

| 出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 かかりつけ薬剤師・薬局指導者協議会(令和4年度 3/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

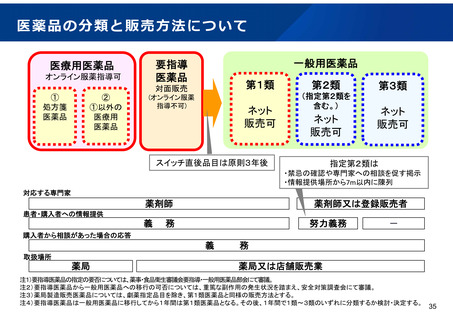

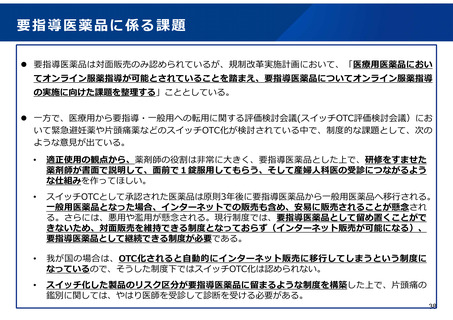

要指導医薬品に係る課題

要指導医薬品は対面販売のみ認められているが、規制改革実施計画において、「医療用医薬品におい

てオンライン服薬指導が可能とされていることを踏まえ、要指導医薬品についてオンライン服薬指導

の実施に向けた課題を整理する」こととしている。

一方で、医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議(スイッチOTC評価検討会議)にお

いて緊急避妊薬や片頭痛薬などのスイッチOTC化が検討されている中で、制度的な課題として、次の

ような意見が出ている。

•

適正使用の観点から、薬剤師の役割は非常に大きく、要指導医薬品とした上で、研修をすませた

薬剤師が書面で説明して、面前で1錠服用してもらう、そして産婦人科医の受診につながるよう

な仕組みを作ってほしい。

•

スイッチOTCとして承認された医薬品は原則3年後に要指導医薬品から一般用医薬品へ移行される。

一般用医薬品となった場合、インターネットでの販売も含め、安易に販売されることが懸念され

る。さらには、悪用や濫用が懸念される。現行制度では、要指導医薬品として留め置くことがで

きないため、対面販売を維持できる制度となっておらず(インターネット販売が可能になる)、

要指導医薬品として継続できる制度が必要である。

•

我が国の場合は、OTC化されると自動的にインターネット販売に移行してしまうという制度に

なっているので、そうした制度下ではスイッチOTC化は認められない。

•

スイッチ化した製品のリスク区分が要指導医薬品に留まるような制度を構築した上で、片頭痛の

鑑別に関しては、やはり医師を受診して診断を受ける必要がある。

38

要指導医薬品は対面販売のみ認められているが、規制改革実施計画において、「医療用医薬品におい

てオンライン服薬指導が可能とされていることを踏まえ、要指導医薬品についてオンライン服薬指導

の実施に向けた課題を整理する」こととしている。

一方で、医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議(スイッチOTC評価検討会議)にお

いて緊急避妊薬や片頭痛薬などのスイッチOTC化が検討されている中で、制度的な課題として、次の

ような意見が出ている。

•

適正使用の観点から、薬剤師の役割は非常に大きく、要指導医薬品とした上で、研修をすませた

薬剤師が書面で説明して、面前で1錠服用してもらう、そして産婦人科医の受診につながるよう

な仕組みを作ってほしい。

•

スイッチOTCとして承認された医薬品は原則3年後に要指導医薬品から一般用医薬品へ移行される。

一般用医薬品となった場合、インターネットでの販売も含め、安易に販売されることが懸念され

る。さらには、悪用や濫用が懸念される。現行制度では、要指導医薬品として留め置くことがで

きないため、対面販売を維持できる制度となっておらず(インターネット販売が可能になる)、

要指導医薬品として継続できる制度が必要である。

•

我が国の場合は、OTC化されると自動的にインターネット販売に移行してしまうという制度に

なっているので、そうした制度下ではスイッチOTC化は認められない。

•

スイッチ化した製品のリスク区分が要指導医薬品に留まるような制度を構築した上で、片頭痛の

鑑別に関しては、やはり医師を受診して診断を受ける必要がある。

38