よむ、つかう、まなぶ。

資料1 高額療養費制度について (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63522.html |

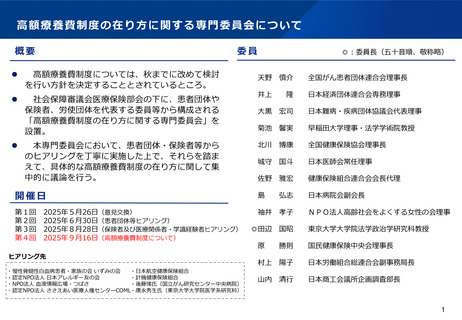

| 出典情報 | 高額療養費制度の在り方に関する専門委員会(第4回 9/16)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

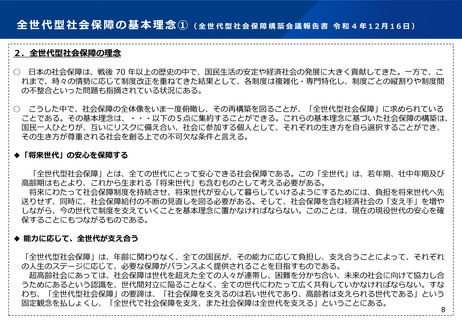

全世代型社会保障の基本理念②(全世代型社会保障構築会議報告書 令和4年12月16日)

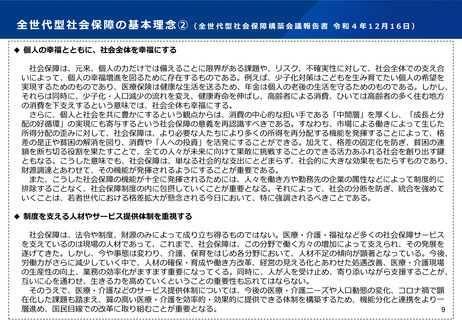

◆ 個人の幸福とともに、社会全体を幸福にする

社会保障は、元来、個人の力だけでは備えることに限界がある課題や、リスク、不確実性に対して、社会全体での支え合

いによって、個人の幸福増進を図るために存在するものである。例えば、少子化対策はこどもを生み育てたい個人の希望を

実現するためのものであり、医療保険は健康な生活を送るため、年金は個人の老後の生活を守るためのものである。しかし、

それらは同時に、少子化・人口減少の流れを変え、健康寿命を伸ばし、高齢者による消費、ひいては高齢者の多く住む地方

の消費を下支えするという意味では、社会全体も幸福にする。

さらに、個人と社会を共に豊かにするという観点からは、消費の中心的な担い手である「中間層」を厚くし、「成長と分

配の好循環」の実現にも寄与するという社会保障の意義を再認識すべきである。すなわち、市場による働きによって生じた

所得分配の歪みに対して、社会保障は、より必要な人たちにより多くの所得を再分配する機能を発揮することによって、格

差の是正や貧困の解消を図り、消費や「人への投資」を活発にすることができる。加えて、格差の固定化を防ぎ、貧困の連

鎖を断ち切る役割を果たすことで、全ての人々が未来に向けて果敢に挑戦することのできる活力あふれる社会を創り出す鍵

ともなる。こうした意味でも、社会保障は、単なる社会的な支出にとどまらず、社会的に大きな効果をもたらすものであり、

財源調達とあわせて、その機能が発揮されるようにすることが重要である。

また、こうした社会保障の機能が十全に発揮されるためには、人々を働き方や勤務先の企業の属性などによって制度的に

排除することなく、社会保障制度の内に包摂していくことが重要となる。それによって、社会の分断を防ぎ、統合を強めて

いくことは、若者世代における格差拡大が懸念される今日において、特に強調されるべきことである。

◆ 制度を支える人材やサービス提供体制を重視する

社会保障は、法令や制度、財源のみによって成り立ち得るものではない。医療・介護・福祉など多くの社会保障サービス

を支えているのは現場の人材であって、これまで、社会保障は、この分野で働く方々の増加によって支えられ、その発展を

遂げてきた。しかし、今や事態は変わり、介護、保育をはじめ各分野において、人材不足の傾向が顕著となっている。今後、

労働力がさらに減少していく中で、人材の確保・育成や働き方改革、経営の見える化とあわせた処遇改善、医療・介護現場

の生産性の向上、業務の効率化がますます重要になってくる。同時に、人が人を受け止め、寄り添いながら支援することが、

互いに心を通わせ、生きる力を高めていくということの重要性も忘れてはならない。

そのうえで、医療・介護などのサービス提供体制については、今後の医療・介護ニーズや人口動態の変化、コロナ禍で顕

在化した課題も踏まえ、質の高い医療・介護を効率的・効果的に提供できる体制を構築するため、機能分化と連携をより一

層進め、国民目線での改革に取り組むことが重要となる。

9

◆ 個人の幸福とともに、社会全体を幸福にする

社会保障は、元来、個人の力だけでは備えることに限界がある課題や、リスク、不確実性に対して、社会全体での支え合

いによって、個人の幸福増進を図るために存在するものである。例えば、少子化対策はこどもを生み育てたい個人の希望を

実現するためのものであり、医療保険は健康な生活を送るため、年金は個人の老後の生活を守るためのものである。しかし、

それらは同時に、少子化・人口減少の流れを変え、健康寿命を伸ばし、高齢者による消費、ひいては高齢者の多く住む地方

の消費を下支えするという意味では、社会全体も幸福にする。

さらに、個人と社会を共に豊かにするという観点からは、消費の中心的な担い手である「中間層」を厚くし、「成長と分

配の好循環」の実現にも寄与するという社会保障の意義を再認識すべきである。すなわち、市場による働きによって生じた

所得分配の歪みに対して、社会保障は、より必要な人たちにより多くの所得を再分配する機能を発揮することによって、格

差の是正や貧困の解消を図り、消費や「人への投資」を活発にすることができる。加えて、格差の固定化を防ぎ、貧困の連

鎖を断ち切る役割を果たすことで、全ての人々が未来に向けて果敢に挑戦することのできる活力あふれる社会を創り出す鍵

ともなる。こうした意味でも、社会保障は、単なる社会的な支出にとどまらず、社会的に大きな効果をもたらすものであり、

財源調達とあわせて、その機能が発揮されるようにすることが重要である。

また、こうした社会保障の機能が十全に発揮されるためには、人々を働き方や勤務先の企業の属性などによって制度的に

排除することなく、社会保障制度の内に包摂していくことが重要となる。それによって、社会の分断を防ぎ、統合を強めて

いくことは、若者世代における格差拡大が懸念される今日において、特に強調されるべきことである。

◆ 制度を支える人材やサービス提供体制を重視する

社会保障は、法令や制度、財源のみによって成り立ち得るものではない。医療・介護・福祉など多くの社会保障サービス

を支えているのは現場の人材であって、これまで、社会保障は、この分野で働く方々の増加によって支えられ、その発展を

遂げてきた。しかし、今や事態は変わり、介護、保育をはじめ各分野において、人材不足の傾向が顕著となっている。今後、

労働力がさらに減少していく中で、人材の確保・育成や働き方改革、経営の見える化とあわせた処遇改善、医療・介護現場

の生産性の向上、業務の効率化がますます重要になってくる。同時に、人が人を受け止め、寄り添いながら支援することが、

互いに心を通わせ、生きる力を高めていくということの重要性も忘れてはならない。

そのうえで、医療・介護などのサービス提供体制については、今後の医療・介護ニーズや人口動態の変化、コロナ禍で顕

在化した課題も踏まえ、質の高い医療・介護を効率的・効果的に提供できる体制を構築するため、機能分化と連携をより一

層進め、国民目線での改革に取り組むことが重要となる。

9