よむ、つかう、まなぶ。

薬-7再⽣医療イノベーションフォーラム[1.4MB] (5 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59378.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第236回 7/9)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

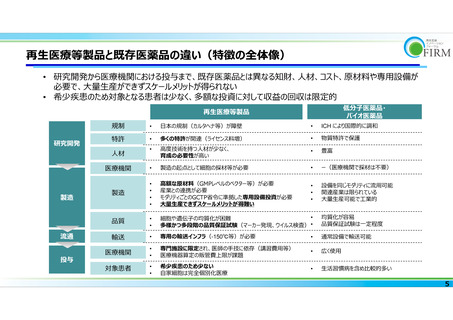

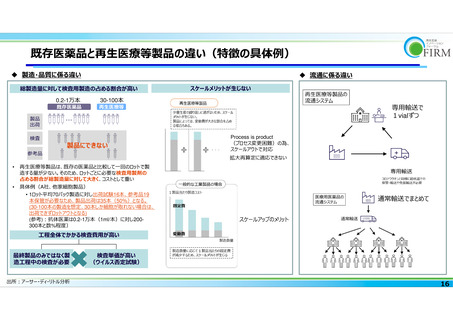

再⽣医療等製品と既存医薬品の違い(特徴の全体像)

• 研究開発から医療機関における投与まで、既存医薬品とは異なる知財、⼈材、コスト、原材料や専⽤設備が

必要で、⼤量⽣産ができずスケールメリットが得られない

• 希少疾患のため対象となる患者は少なく、多額な投資に対して収益の回収は限定的

低分子医薬品・

バイオ医薬品

再⽣医療等製品

研究開発

製造

流通

投与

規制

•

日本の規制(カルタヘナ等)が障壁

•

ICH により国際的に調和

特許

•

多くの特許が関連(ライセンス料増)

•

物質特許で保護

人材

•

⾼度技術を持つ⼈材が少なく、

育成の必要性が高い

•

豊富

医療機関

•

製造の起点として細胞の採材等が必要

•

ー(医療機関で採材は不要)

製造

•

•

•

•

⾼額な原材料(GMPレベルのベクター等)が必要

産業との連携が必要

モダリティごとのGCTP省令に準拠した専用設備投資が必要

⼤量⽣産できずスケールメリットが得難い

•

•

•

設備を同じモダリティに流⽤可能

関連産業は限られている

⼤量⽣産可能で⼯業的

品質

•

•

•

細胞や遺伝子の均質化が困難

多様かつ多段階の品質保証試験(マーカー発現、ウイルス検査) •

均質化が容易

品質保証試験は⼀定程度

輸送

•

専用の輸送インフラ(-150℃等)が必要

•

通常設備で輸送可能

医療機関

•

•

専門施設に限定され、医師の手技に依存(講習費用等)

医療機器算定の販管費上限が課題

•

広く使用

対象患者

•

•

希少疾患のため少ない

⾃家細胞は完全個別化医療

•

生活習慣病を含め比較的多い

5

• 研究開発から医療機関における投与まで、既存医薬品とは異なる知財、⼈材、コスト、原材料や専⽤設備が

必要で、⼤量⽣産ができずスケールメリットが得られない

• 希少疾患のため対象となる患者は少なく、多額な投資に対して収益の回収は限定的

低分子医薬品・

バイオ医薬品

再⽣医療等製品

研究開発

製造

流通

投与

規制

•

日本の規制(カルタヘナ等)が障壁

•

ICH により国際的に調和

特許

•

多くの特許が関連(ライセンス料増)

•

物質特許で保護

人材

•

⾼度技術を持つ⼈材が少なく、

育成の必要性が高い

•

豊富

医療機関

•

製造の起点として細胞の採材等が必要

•

ー(医療機関で採材は不要)

製造

•

•

•

•

⾼額な原材料(GMPレベルのベクター等)が必要

産業との連携が必要

モダリティごとのGCTP省令に準拠した専用設備投資が必要

⼤量⽣産できずスケールメリットが得難い

•

•

•

設備を同じモダリティに流⽤可能

関連産業は限られている

⼤量⽣産可能で⼯業的

品質

•

•

•

細胞や遺伝子の均質化が困難

多様かつ多段階の品質保証試験(マーカー発現、ウイルス検査) •

均質化が容易

品質保証試験は⼀定程度

輸送

•

専用の輸送インフラ(-150℃等)が必要

•

通常設備で輸送可能

医療機関

•

•

専門施設に限定され、医師の手技に依存(講習費用等)

医療機器算定の販管費上限が課題

•

広く使用

対象患者

•

•

希少疾患のため少ない

⾃家細胞は完全個別化医療

•

生活習慣病を含め比較的多い

5