よむ、つかう、まなぶ。

主要事項説明資料 (13 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |

| 出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

Ⅳ.防災・減災

迅速な復旧に向けた損壊家屋等の公費解体・撤去の促進

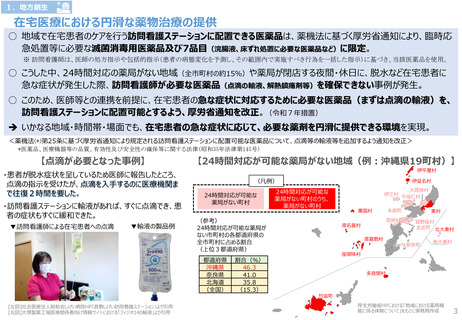

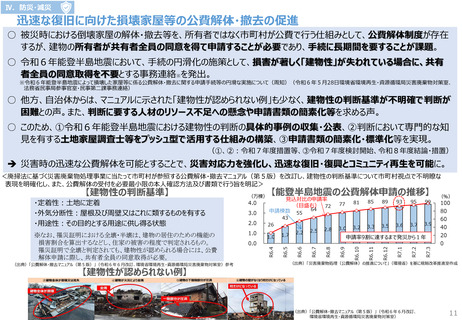

○ 被災時における倒壊家屋の解体・撤去等を、所有者ではなく市町村が公費で行う仕組みとして、公費解体制度が存在

するが、建物の所有者が共有者全員の同意を得て申請することが必要であり、手続に長期間を要することが課題。

(医療法、医療法施行規則、厚労省通知)

○ 令和6年能登半島地震において、手続の円滑化の施策として、損害が著しく「建物性」が失われている場合に、共有

者全員の同意取得を不要とする事務連絡※を発出。

※令和6年能登半島地震によって損壊した家屋等に係る公費解体・撤去に関する申請手続等の円滑な実施について(周知)(令和6年5月28日環境省環境再生・資源循環局災害廃棄物対策室、

法務省民事局参事官室・民事第二課事務連絡)

○ 他方、自治体からは、マニュアルに示された「建物性が認められない例」も少なく、建物性の判断基準が不明確で判断が

困難との声。また、判断に要する人材のリソース不足への懸念や申請書類の簡素化等を求める声。

○ このため、①令和6年能登半島地震における建物性の判断の具体的事例の収集・公表、②判断において専門的な知

見を有する土地家屋調査士等をプッシュ型で活用する仕組みの構築、③申請書類の簡素化・標準化等を実現。

(①、②:令和7年度措置等、③令和7年度検討開始、令和8年度結論・措置)

災害時の迅速な公費解体を可能とすることで、災害対応力を強化し、迅速な復旧・復興とコミュニティ再生を可能に。

<廃掃法に基づく災害廃棄物処理事業に当たって市町村が参照する公費解体・撤去マニュアル(第5版)を改訂し、建物性の判断基準について市町村視点で不明瞭な

表現を明確化し、また、公費解体の受付を必要最小限の本人確認方法及び書類で行う旨を明記>

3.0

見込対比の申請率

(目盛右) 72

64

申請棟数 55

2.0

26

【建物性が認められない例】

81

3.0

3.2

85

89

93

2.8

3.3

99

3.5

3.6

3.7

3.9

R7.3

R7.2

R7.1

R6.12

申請率9割に達するまで発災から1年

R6.11

2.5

95

(%)

100

80

R6.10

1.0

2.2

R6.8

0.0

1.7

R6.7

※なお、罹災証明における全壊・半壊は、建物の居住のための機能の

損害割合を算出するなどし、住家の被害の程度で判定されるもの。

罹災証明で全壊と判定されても、建物性が認められる場合には、公費

解体申請に際し、共有者全員の同意取得が必要。

1.0

77

43

R6.6

4.0

R6.5

・定着性:土地に定着

・外気分断性:屋根及び周壁又はこれに類するものを有する

・用途性:その目的とする用途に供し得る状態

(出典)「公費解体・撤去マニュアル(第5版)」(令和6年6月改訂、環境省環境再生・資源循環局災害廃棄物対策室)参考

【能登半島地震の公費解体申請の推移】

R6.9

(万棟)

R6.4

【建物性の判断基準】

60

40

20

0

(出典)「災害廃棄物処理(公費解体)の推進について」(環境省)を基に規制改革推進室作成

(出典)「公費解体・撤去マニュアル(第5版)」(令和6年6月改訂、

環境省環境再生・資源循環局災害廃棄物対策室)

11

迅速な復旧に向けた損壊家屋等の公費解体・撤去の促進

○ 被災時における倒壊家屋の解体・撤去等を、所有者ではなく市町村が公費で行う仕組みとして、公費解体制度が存在

するが、建物の所有者が共有者全員の同意を得て申請することが必要であり、手続に長期間を要することが課題。

(医療法、医療法施行規則、厚労省通知)

○ 令和6年能登半島地震において、手続の円滑化の施策として、損害が著しく「建物性」が失われている場合に、共有

者全員の同意取得を不要とする事務連絡※を発出。

※令和6年能登半島地震によって損壊した家屋等に係る公費解体・撤去に関する申請手続等の円滑な実施について(周知)(令和6年5月28日環境省環境再生・資源循環局災害廃棄物対策室、

法務省民事局参事官室・民事第二課事務連絡)

○ 他方、自治体からは、マニュアルに示された「建物性が認められない例」も少なく、建物性の判断基準が不明確で判断が

困難との声。また、判断に要する人材のリソース不足への懸念や申請書類の簡素化等を求める声。

○ このため、①令和6年能登半島地震における建物性の判断の具体的事例の収集・公表、②判断において専門的な知

見を有する土地家屋調査士等をプッシュ型で活用する仕組みの構築、③申請書類の簡素化・標準化等を実現。

(①、②:令和7年度措置等、③令和7年度検討開始、令和8年度結論・措置)

災害時の迅速な公費解体を可能とすることで、災害対応力を強化し、迅速な復旧・復興とコミュニティ再生を可能に。

<廃掃法に基づく災害廃棄物処理事業に当たって市町村が参照する公費解体・撤去マニュアル(第5版)を改訂し、建物性の判断基準について市町村視点で不明瞭な

表現を明確化し、また、公費解体の受付を必要最小限の本人確認方法及び書類で行う旨を明記>

3.0

見込対比の申請率

(目盛右) 72

64

申請棟数 55

2.0

26

【建物性が認められない例】

81

3.0

3.2

85

89

93

2.8

3.3

99

3.5

3.6

3.7

3.9

R7.3

R7.2

R7.1

R6.12

申請率9割に達するまで発災から1年

R6.11

2.5

95

(%)

100

80

R6.10

1.0

2.2

R6.8

0.0

1.7

R6.7

※なお、罹災証明における全壊・半壊は、建物の居住のための機能の

損害割合を算出するなどし、住家の被害の程度で判定されるもの。

罹災証明で全壊と判定されても、建物性が認められる場合には、公費

解体申請に際し、共有者全員の同意取得が必要。

1.0

77

43

R6.6

4.0

R6.5

・定着性:土地に定着

・外気分断性:屋根及び周壁又はこれに類するものを有する

・用途性:その目的とする用途に供し得る状態

(出典)「公費解体・撤去マニュアル(第5版)」(令和6年6月改訂、環境省環境再生・資源循環局災害廃棄物対策室)参考

【能登半島地震の公費解体申請の推移】

R6.9

(万棟)

R6.4

【建物性の判断基準】

60

40

20

0

(出典)「災害廃棄物処理(公費解体)の推進について」(環境省)を基に規制改革推進室作成

(出典)「公費解体・撤去マニュアル(第5版)」(令和6年6月改訂、

環境省環境再生・資源循環局災害廃棄物対策室)

11