よむ、つかう、まなぶ。

医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-全体版 (62 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_240308000171690.html |

| 出典情報 | 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-(3/8)《総務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

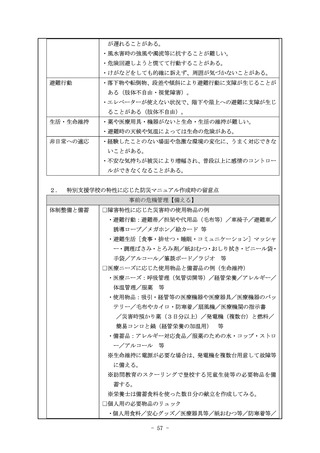

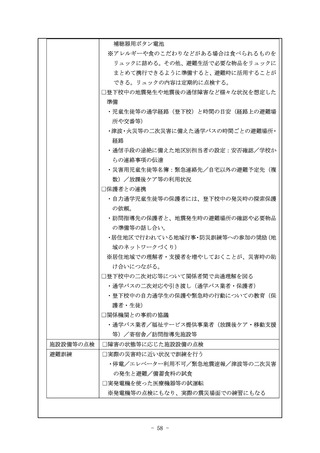

ための備品や備蓄についても考えておきましょう。

また、学校施設が地域の避難所となっている場合には、自治体の防災担当部局、教育委

員会等と協議した上、管理場所、備蓄物資の内容、管理者、管理方法等についてあらかじ

め定めておくことも必要です。

(略)

3-2-3 避難訓練

避難訓練は、災害発生時に児童生徒等が常に安全に避難できるよう、その実践的な態度や能

力を養うとともに、災害時に地域や家庭において、自ら進んで他の人々や集団、地域の安全に

役立つことができるようになることを目指して行われるよう、次のような点に留意する必要が

あります。

(略)

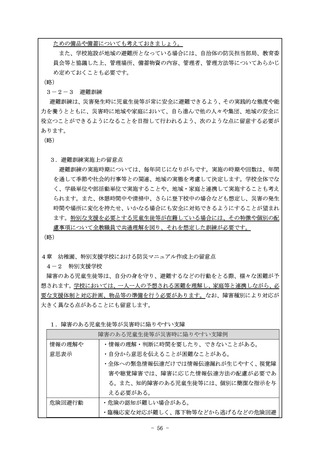

3.避難訓練実施上の留意点

避難訓練の実施時期については、毎年同じになりがちです。実施の時期や回数は、年間

を通して季節や社会的行事等との関連、地域の実態を考慮して決定します。学校全体でな

く、学級単位や部活動単位で実施することや、地域・家庭と連携して実施することも考え

られます。また、休憩時間中や清掃中、さらに登下校中の場合なども想定し、災害の発生

時間や場所に変化を持たせ、いかなる場合にも安全に対処できるようにすることが望まれ

ます。特別な支援を必要とする児童生徒等が在籍している場合には、その特徴や個別の配

慮事項について全教職員で共通理解を図り、それを想定した訓練が必要です。

(略)

4章

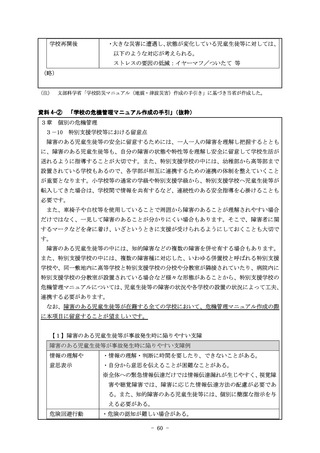

幼稚園、特別支援学校における防災マニュアル作成上の留意点

4-2

特別支援学校

障害のある児童生徒等は、自分の身を守り、避難するなどの行動をとる際、様々な困難が予

想されます。学校においては、一人一人の予想される困難を理解し、家庭等と連携しながら、必

要な支援体制と対応計画、物品等の準備を行う必要があります。なお、障害種別により対応が

大きく異なる点があることにも留意します。

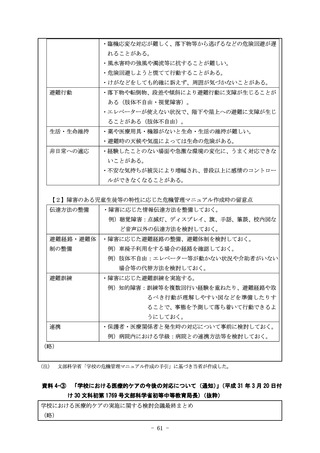

1.障害のある児童生徒等が災害時に陥りやすい支障

障害のある児童生徒等が災害時に陥りやすい支障例

情報の理解や

・情報の理解・判断に時間を要したり、できないことがある。

意思表示

・自分から意思を伝えることが困難なことがある。

・全体への緊急情報伝達だけでは情報伝達漏れが生じやすく、視覚障

害や聴覚障害では、障害に応じた情報伝達方法の配慮が必要であ

る。また、知的障害のある児童生徒等には、個別に簡潔な指示を与

える必要がある。

危険回避行動

・危険の認知が難しい場合がある。

・臨機応変な対応が難しく、落下物等などから逃げるなどの危険回避

- 56 -

また、学校施設が地域の避難所となっている場合には、自治体の防災担当部局、教育委

員会等と協議した上、管理場所、備蓄物資の内容、管理者、管理方法等についてあらかじ

め定めておくことも必要です。

(略)

3-2-3 避難訓練

避難訓練は、災害発生時に児童生徒等が常に安全に避難できるよう、その実践的な態度や能

力を養うとともに、災害時に地域や家庭において、自ら進んで他の人々や集団、地域の安全に

役立つことができるようになることを目指して行われるよう、次のような点に留意する必要が

あります。

(略)

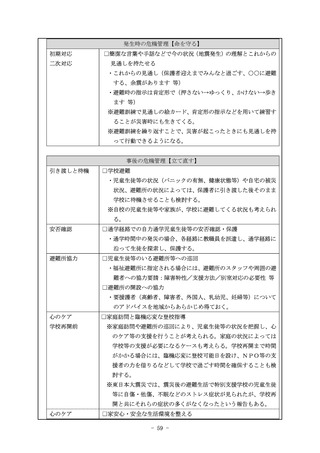

3.避難訓練実施上の留意点

避難訓練の実施時期については、毎年同じになりがちです。実施の時期や回数は、年間

を通して季節や社会的行事等との関連、地域の実態を考慮して決定します。学校全体でな

く、学級単位や部活動単位で実施することや、地域・家庭と連携して実施することも考え

られます。また、休憩時間中や清掃中、さらに登下校中の場合なども想定し、災害の発生

時間や場所に変化を持たせ、いかなる場合にも安全に対処できるようにすることが望まれ

ます。特別な支援を必要とする児童生徒等が在籍している場合には、その特徴や個別の配

慮事項について全教職員で共通理解を図り、それを想定した訓練が必要です。

(略)

4章

幼稚園、特別支援学校における防災マニュアル作成上の留意点

4-2

特別支援学校

障害のある児童生徒等は、自分の身を守り、避難するなどの行動をとる際、様々な困難が予

想されます。学校においては、一人一人の予想される困難を理解し、家庭等と連携しながら、必

要な支援体制と対応計画、物品等の準備を行う必要があります。なお、障害種別により対応が

大きく異なる点があることにも留意します。

1.障害のある児童生徒等が災害時に陥りやすい支障

障害のある児童生徒等が災害時に陥りやすい支障例

情報の理解や

・情報の理解・判断に時間を要したり、できないことがある。

意思表示

・自分から意思を伝えることが困難なことがある。

・全体への緊急情報伝達だけでは情報伝達漏れが生じやすく、視覚障

害や聴覚障害では、障害に応じた情報伝達方法の配慮が必要であ

る。また、知的障害のある児童生徒等には、個別に簡潔な指示を与

える必要がある。

危険回避行動

・危険の認知が難しい場合がある。

・臨機応変な対応が難しく、落下物等などから逃げるなどの危険回避

- 56 -