よむ、つかう、まなぶ。

医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-全体版 (18 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_240308000171690.html |

| 出典情報 | 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-(3/8)《総務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

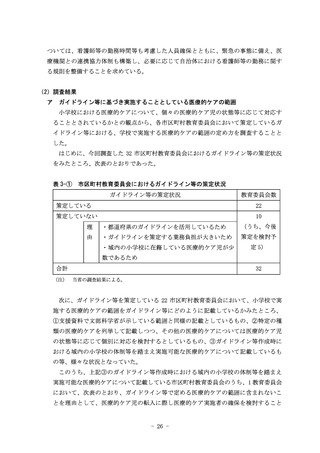

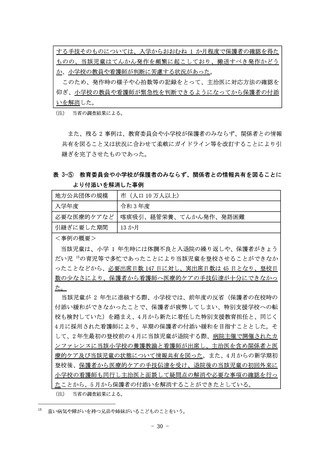

2

医療的ケア児の情報の把握状況及び就学時における医療的ケア実施者の確保状況

(1)制度の概要等

法第 7 条において、学校の設置者は、法第 3 条の基本理念にのっとり、その設置する

学校に在籍する医療的ケア児に対し、適切な支援を行うことが責務とされている。この

ことを踏まえ、文部科学省は施行通知において、市区町村教育委員会に対し、これから

学校に就学する予定の医療的ケア児等を含め切れ目なく支援を行うこと及び関係部局等

と連携し、保護者の理解と協力の下、就学前の認定こども園・幼稚園・保育所等と小学

校等との間で、医療的ケア児に関する情報共有が確実かつ円滑にできるような体制を整

備し、就学後の円滑な医療的ケアの実施につなげるよう留意することを求めている。

医療的ケア児の就学先については、学校教育法施行令(昭和 28 年政令第 340 号)等に

基づく障害のある児童生徒等の就学先決定の仕組みにより、本人や保護者の意向を可能

な限り尊重しつつ、障害の状態等、本人の教育的ニーズ、教育学、医学、心理学等の専

門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から市区町村教育委

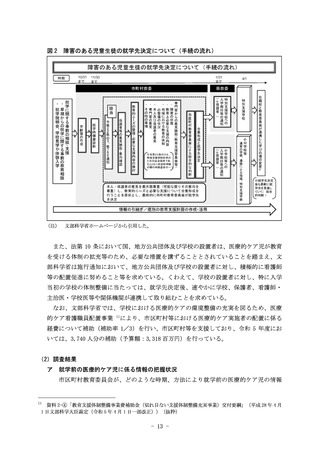

員会が決定することとされている 9。文部科学省は、「障害のある児童生徒の就学先決定

について(手続の流れ)」(次図)を示しており、一般的に教育委員会は、当該プロセ

スを踏まえ、就学相談などによる保護者との面談、医療的ケア児の状況や保護者等の就

学先の意向の把握、専門家からの意見聴取、教育委員会による適切な就学先の判断及び

保護者等との相談・合意形成といった段階を経て、就学先を決定している。就学先の決

定に当たって文部科学省は平成 31 年通知において、学校設置者である教育委員会が主体

となり、早期からの教育相談、教育支援による相談機能を高め 10 、合意形成のプロセス

を丁寧に行うことを求めている。

9

平成 25 年の学校教育法施行令改正により、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由又は病弱者で

ある子ども(同施行令第 22 条の 3 に定める障害の程度に該当する者)は、原則として特別支援学校に就学する

というそれまでの基本的な考え方が改められた。資料 2-②「学校教育法施行令の一部改正について(通知)」

(平成 25 年 9 月 1 日付け 25 文科初第 655 号文部科学事務次官通知)(抜粋)

10

早期からの教育相談、教育支援による相談機能を高めるとは、具体的には、就学前教育や障害児通所支援施

設等との連携による対象児やその支援内容の把握、個別の教育支援計画の策定への参画や個別のケースを検討

する会議への参加等を通して、学校設置者である教育委員会の就学先決定における検討につなげること等を指

している。

- 12 -

医療的ケア児の情報の把握状況及び就学時における医療的ケア実施者の確保状況

(1)制度の概要等

法第 7 条において、学校の設置者は、法第 3 条の基本理念にのっとり、その設置する

学校に在籍する医療的ケア児に対し、適切な支援を行うことが責務とされている。この

ことを踏まえ、文部科学省は施行通知において、市区町村教育委員会に対し、これから

学校に就学する予定の医療的ケア児等を含め切れ目なく支援を行うこと及び関係部局等

と連携し、保護者の理解と協力の下、就学前の認定こども園・幼稚園・保育所等と小学

校等との間で、医療的ケア児に関する情報共有が確実かつ円滑にできるような体制を整

備し、就学後の円滑な医療的ケアの実施につなげるよう留意することを求めている。

医療的ケア児の就学先については、学校教育法施行令(昭和 28 年政令第 340 号)等に

基づく障害のある児童生徒等の就学先決定の仕組みにより、本人や保護者の意向を可能

な限り尊重しつつ、障害の状態等、本人の教育的ニーズ、教育学、医学、心理学等の専

門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から市区町村教育委

員会が決定することとされている 9。文部科学省は、「障害のある児童生徒の就学先決定

について(手続の流れ)」(次図)を示しており、一般的に教育委員会は、当該プロセ

スを踏まえ、就学相談などによる保護者との面談、医療的ケア児の状況や保護者等の就

学先の意向の把握、専門家からの意見聴取、教育委員会による適切な就学先の判断及び

保護者等との相談・合意形成といった段階を経て、就学先を決定している。就学先の決

定に当たって文部科学省は平成 31 年通知において、学校設置者である教育委員会が主体

となり、早期からの教育相談、教育支援による相談機能を高め 10 、合意形成のプロセス

を丁寧に行うことを求めている。

9

平成 25 年の学校教育法施行令改正により、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由又は病弱者で

ある子ども(同施行令第 22 条の 3 に定める障害の程度に該当する者)は、原則として特別支援学校に就学する

というそれまでの基本的な考え方が改められた。資料 2-②「学校教育法施行令の一部改正について(通知)」

(平成 25 年 9 月 1 日付け 25 文科初第 655 号文部科学事務次官通知)(抜粋)

10

早期からの教育相談、教育支援による相談機能を高めるとは、具体的には、就学前教育や障害児通所支援施

設等との連携による対象児やその支援内容の把握、個別の教育支援計画の策定への参画や個別のケースを検討

する会議への参加等を通して、学校設置者である教育委員会の就学先決定における検討につなげること等を指

している。

- 12 -