よむ、つかう、まなぶ。

資料1-3 指摘事項に対する回答 (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36522.html |

| 出典情報 | 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第156回 12/14)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

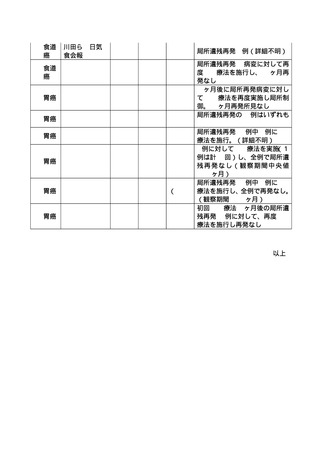

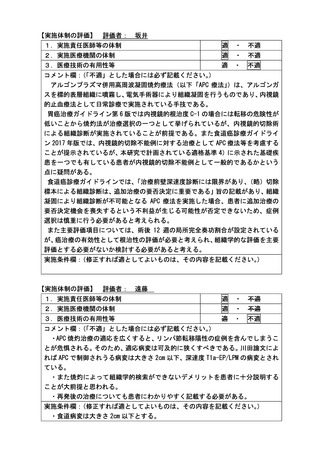

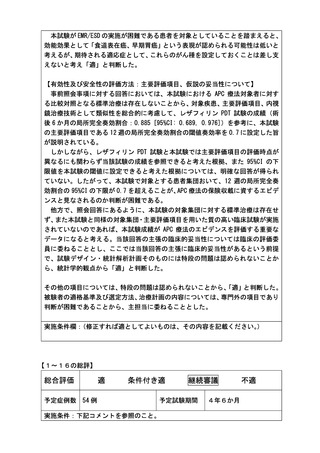

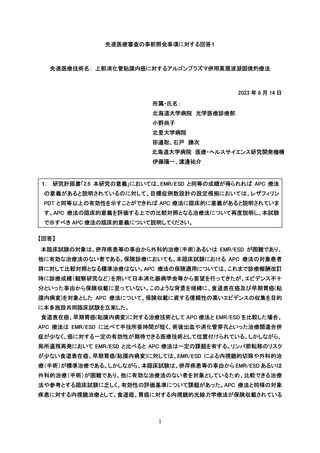

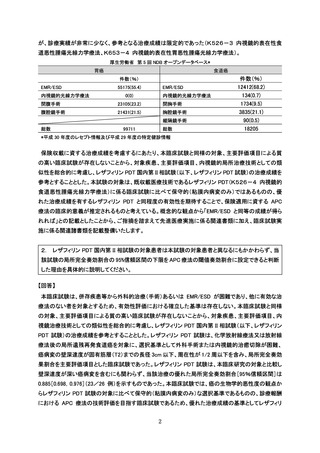

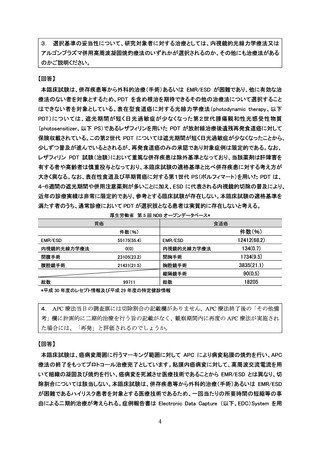

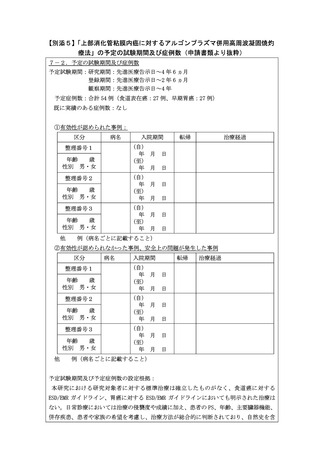

Repici et al

5/5

4/1/0

100/100

0 (0)

2 (40)

0 (0)

Kato et al

69/69

53/15/1

99/90

1 (1.5)

4 (5.8)

0 (0)

ND: Not described

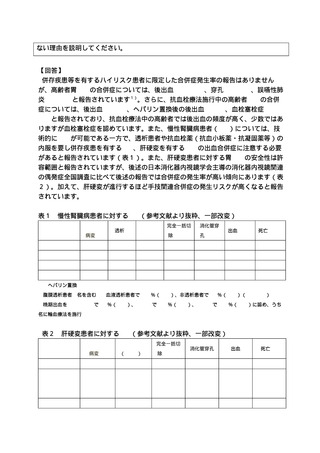

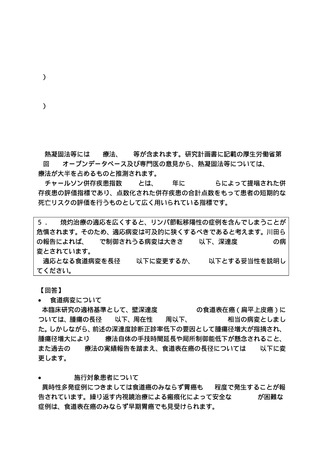

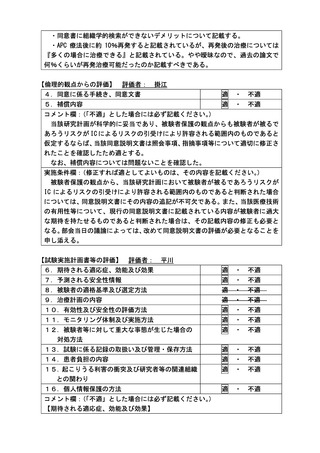

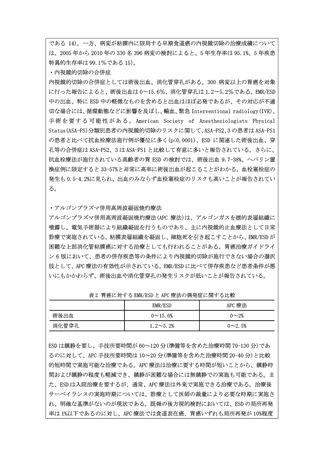

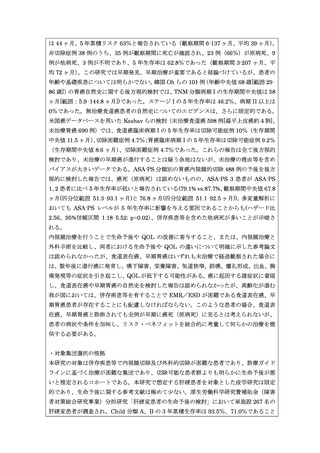

日本消化器内視鏡学会が主導した消化器内視鏡関連の偶発症に関する全国調査

(2008 年〜2012 年の 5 年間)2)では、胃 ESD の偶発症発生率は 2.819%、死亡例が 13

例であり、食道 ESD の偶発症発生率は 2.847%、死亡例は 1 例でありました。APC 療法

を含む熱凝固法等※については、胃の偶発症発生率が 0.995%、食道が 0.216%、死亡例

は胃 1 例、食道 0 例でありました。御指摘のように標準治療である ESD を忌避するこ

とは、ESD 技術の進歩及び安全性の向上により少なくなってきていると考えますが、

全国調査結果においては内視鏡治療の適応拡大等に応じて偶発症の発生件数も増加傾

向にあるとされています。

透析中の抗血栓薬服用者、心筋梗塞の治療歴のある高齢者では、ESD による後出血の

リスクは高く、頻回の出血が起これば生命にかかわる可能性も危惧されます。これか

らの患者高齢化を考慮すると当該医療技術の対象患者は限定的ではありますが、一定

程度存在することを踏まえ、保険診療上の治療選択肢の一つとして意義はあると考え

ます。当該医療技術の選択基準の厳格化により、APC 療法に起因する原病死のリスク

を最小化できるものと考えます。また、ご指摘を受け、透析や肝硬変等の疾病単独の

選択基準から、チャールソン併存疾患指標(Charlson comorbidity index:CCI と略

記)を用いることとします。

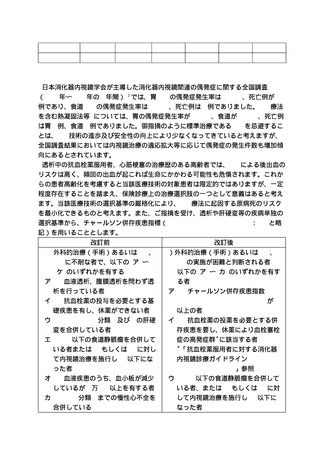

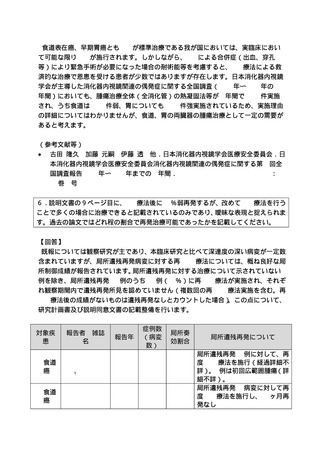

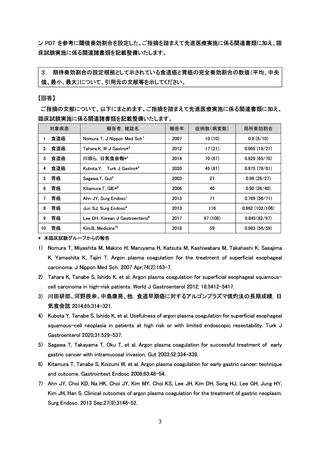

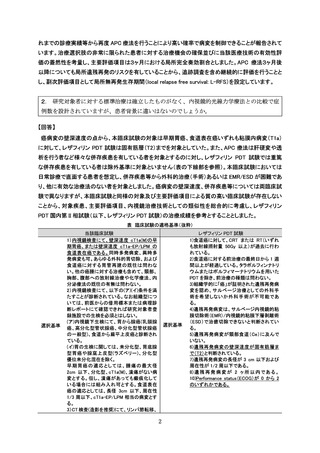

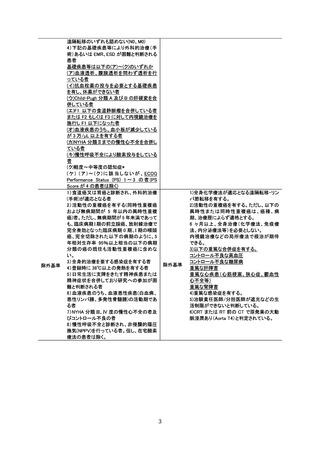

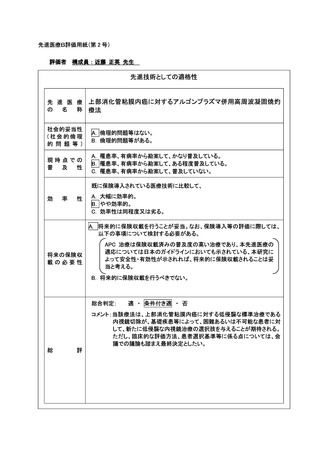

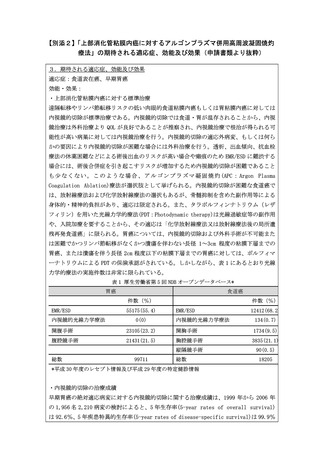

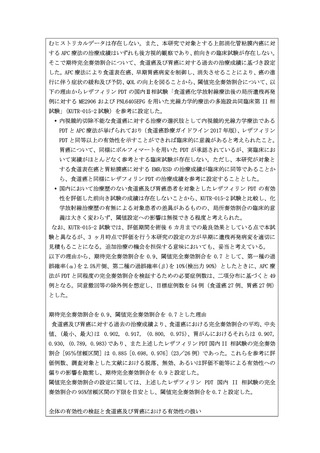

改訂前

改訂後

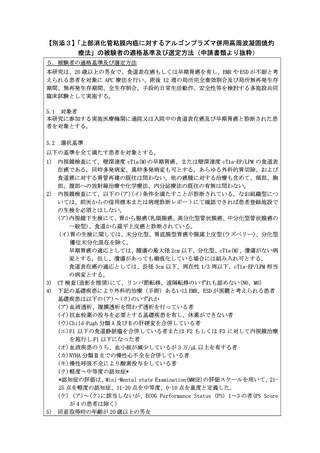

4) 外科的治療(手術)あるいは EMR、

ESD に不耐な者で、以下の(ア)〜

(ケ)のいずれかを有する

(ア)

血液透析、腹膜透析を問わず透

析を行っている者

(イ)

抗血栓薬の投与を必要とする基

礎疾患を有し、休薬ができない者

(ウ)

Child-Pugh 分類 A 及び B の肝硬

変を合併している者

(エ)

F1 以下の食道静脈瘤を合併して

いる者または F2 もしくは F3 に対し

て内視鏡治療を施行し F1 以下にな

った者

(オ)

血液疾患のうち、血小板が減少

しているが 3 万/µL 以上を有する者

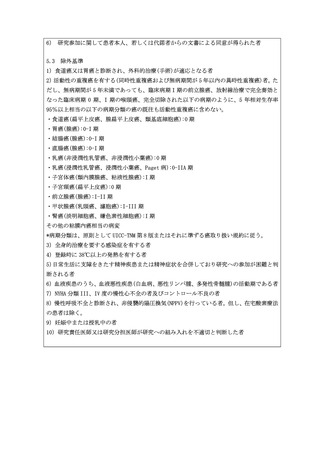

4)外科的治療(手術)あるいは EMR、

ESD の実施が困難と判断される者

5) 以下の(ア)〜(カ)のいずれかを有す

る者

(ア)

チャールソン併存疾患指数

(Charlson Comorbidity Index)が 3

以上の者

(イ)

抗血栓薬の投薬を必要とする併

存疾患を要し、休薬により血栓塞栓

症の高発症群*に該当する者

*

「抗血栓薬服用者に対する消化器

内視鏡診療ガイドライン

Vol.54(7),Jul.2012」参照

(ウ)

F1 以下の食道静脈瘤を合併して

いる者、または F2 もしくは F3 に対

(カ)

NYHA 分類Ⅱまでの慢性心不全を

合併している

して内視鏡治療を施行し F1 以下に

なった者

5/5

4/1/0

100/100

0 (0)

2 (40)

0 (0)

Kato et al

69/69

53/15/1

99/90

1 (1.5)

4 (5.8)

0 (0)

ND: Not described

日本消化器内視鏡学会が主導した消化器内視鏡関連の偶発症に関する全国調査

(2008 年〜2012 年の 5 年間)2)では、胃 ESD の偶発症発生率は 2.819%、死亡例が 13

例であり、食道 ESD の偶発症発生率は 2.847%、死亡例は 1 例でありました。APC 療法

を含む熱凝固法等※については、胃の偶発症発生率が 0.995%、食道が 0.216%、死亡例

は胃 1 例、食道 0 例でありました。御指摘のように標準治療である ESD を忌避するこ

とは、ESD 技術の進歩及び安全性の向上により少なくなってきていると考えますが、

全国調査結果においては内視鏡治療の適応拡大等に応じて偶発症の発生件数も増加傾

向にあるとされています。

透析中の抗血栓薬服用者、心筋梗塞の治療歴のある高齢者では、ESD による後出血の

リスクは高く、頻回の出血が起これば生命にかかわる可能性も危惧されます。これか

らの患者高齢化を考慮すると当該医療技術の対象患者は限定的ではありますが、一定

程度存在することを踏まえ、保険診療上の治療選択肢の一つとして意義はあると考え

ます。当該医療技術の選択基準の厳格化により、APC 療法に起因する原病死のリスク

を最小化できるものと考えます。また、ご指摘を受け、透析や肝硬変等の疾病単独の

選択基準から、チャールソン併存疾患指標(Charlson comorbidity index:CCI と略

記)を用いることとします。

改訂前

改訂後

4) 外科的治療(手術)あるいは EMR、

ESD に不耐な者で、以下の(ア)〜

(ケ)のいずれかを有する

(ア)

血液透析、腹膜透析を問わず透

析を行っている者

(イ)

抗血栓薬の投与を必要とする基

礎疾患を有し、休薬ができない者

(ウ)

Child-Pugh 分類 A 及び B の肝硬

変を合併している者

(エ)

F1 以下の食道静脈瘤を合併して

いる者または F2 もしくは F3 に対し

て内視鏡治療を施行し F1 以下にな

った者

(オ)

血液疾患のうち、血小板が減少

しているが 3 万/µL 以上を有する者

4)外科的治療(手術)あるいは EMR、

ESD の実施が困難と判断される者

5) 以下の(ア)〜(カ)のいずれかを有す

る者

(ア)

チャールソン併存疾患指数

(Charlson Comorbidity Index)が 3

以上の者

(イ)

抗血栓薬の投薬を必要とする併

存疾患を要し、休薬により血栓塞栓

症の高発症群*に該当する者

*

「抗血栓薬服用者に対する消化器

内視鏡診療ガイドライン

Vol.54(7),Jul.2012」参照

(ウ)

F1 以下の食道静脈瘤を合併して

いる者、または F2 もしくは F3 に対

(カ)

NYHA 分類Ⅱまでの慢性心不全を

合併している

して内視鏡治療を施行し F1 以下に

なった者