よむ、つかう、まなぶ。

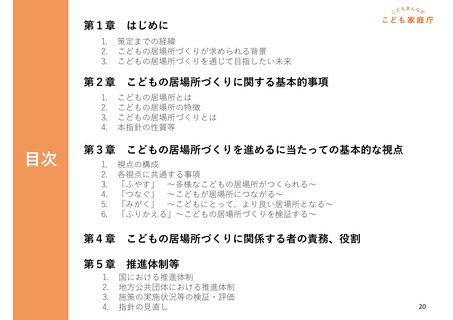

参考資料10 こどもの居場所づくりに関する指針(答申)[836KB] (7 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

多くのこどもにとって学校が居場所になっていること

こどもにとって、学校は単に学ぶだけの場ではなく、安全に安心して過ごしながら、他者

と関わりながら育つ、大切な居場所の一つであり、実際に、一日の大半を過ごす場所とし

て、学校は多くのこどもにとっての居場所となっている。とりわけ資源の少ない地方部に

おいては、居場所という観点では学校がこどもにとってのセーフティネットとなっている

こともある。不登校のこどもは、学習の機会だけでなく、居場所としての学校の役割が損

なわれている状態にある。こどもが学びたいと思った時に学べる環境を整えるとともに、

学校を多様なニーズや様々な背景のあるこどもを含めみんなが安心して過ごせる場所に

する必要がある。

支援する側と支援される側との相互作用があること

こども・若者が居場所づくりに参画し、支援に関わることは、彼ら/彼女らの成長につ

ながり、自身の居場所にもなることがある。また、かつて支援を受けていたこども・若者

が、やがて支援する側に回ることもある。とりわけ若者支援の場において、支援する者と

支援される者とが一体となって居場所づくりが行われる例も多い。

地域づくりにつながるものであること

こども・若者の居場所が、こども・若者のみならず、その担い手にとっても、その場が

自分の居場所となり、地域における新たな交流やつながりを得られる場として機能してい

る場合もある。特に少子高齢化が進展する地方部においては、地域づくりの一手法として

地域住民の居場所づくりが進められている。また、こども・若者に限らず、保護者や高齢

者などの地域住民が交流する場として、広く活用されている居場所もある。こうした取組

は、こども・若者にとって、地域そのものが安全・安心な居場所となることにもつながる。

3. こどもの居場所づくりとは

1.に記載のとおり、居場所とは、こども・若者本人が決めるものである一方で、居場

所をつくること(居場所づくり)とは、第三者が中心となって行われるものであるため、

居場所と感じることと、居場所づくりには隔たりが生じ得る。こどもの居場所づくりを進

めるに当たっては、この隔たりを認識することが必要である。

こうした隔たりを乗り越え、居場所づくりにより形成される場がこども・若者にとって

の居場所となるためには、こども・若者の視点に立ち、こども・若者の声を聴きながら、

居場所づくりを進めることが重要である。

居場所には、こどもの居場所となることそのものを目的とするものと、別の目的で行わ

れていたものの結果として、こどもの居場所となるものがある。例えば学校は、教育を目

的とする場であるが、結果として多くのこども・若者にとっての居場所となっており、後

者の典型である。このような、居場所づくりを目的としていないが、結果としてこどもの

居場所となっている場が存在する実態を踏まえると、教育、福祉、医療などこども・若者

と関わる幅広いおとなが、目の前のこども・若者の居場所を担い得るという自覚を持つこ

とが重要である。

また、こどもの居場所づくりを行う上では、対象者へのアプローチとして、ユニバーサ

ル/ポピュレーションアプローチと、ターゲット/ハイリスクアプローチの 2 種類が考え

られる。前者は、主としてこども・若者同士や幅広い地域住民間の交流、つながりを提供

6

こどもにとって、学校は単に学ぶだけの場ではなく、安全に安心して過ごしながら、他者

と関わりながら育つ、大切な居場所の一つであり、実際に、一日の大半を過ごす場所とし

て、学校は多くのこどもにとっての居場所となっている。とりわけ資源の少ない地方部に

おいては、居場所という観点では学校がこどもにとってのセーフティネットとなっている

こともある。不登校のこどもは、学習の機会だけでなく、居場所としての学校の役割が損

なわれている状態にある。こどもが学びたいと思った時に学べる環境を整えるとともに、

学校を多様なニーズや様々な背景のあるこどもを含めみんなが安心して過ごせる場所に

する必要がある。

支援する側と支援される側との相互作用があること

こども・若者が居場所づくりに参画し、支援に関わることは、彼ら/彼女らの成長につ

ながり、自身の居場所にもなることがある。また、かつて支援を受けていたこども・若者

が、やがて支援する側に回ることもある。とりわけ若者支援の場において、支援する者と

支援される者とが一体となって居場所づくりが行われる例も多い。

地域づくりにつながるものであること

こども・若者の居場所が、こども・若者のみならず、その担い手にとっても、その場が

自分の居場所となり、地域における新たな交流やつながりを得られる場として機能してい

る場合もある。特に少子高齢化が進展する地方部においては、地域づくりの一手法として

地域住民の居場所づくりが進められている。また、こども・若者に限らず、保護者や高齢

者などの地域住民が交流する場として、広く活用されている居場所もある。こうした取組

は、こども・若者にとって、地域そのものが安全・安心な居場所となることにもつながる。

3. こどもの居場所づくりとは

1.に記載のとおり、居場所とは、こども・若者本人が決めるものである一方で、居場

所をつくること(居場所づくり)とは、第三者が中心となって行われるものであるため、

居場所と感じることと、居場所づくりには隔たりが生じ得る。こどもの居場所づくりを進

めるに当たっては、この隔たりを認識することが必要である。

こうした隔たりを乗り越え、居場所づくりにより形成される場がこども・若者にとって

の居場所となるためには、こども・若者の視点に立ち、こども・若者の声を聴きながら、

居場所づくりを進めることが重要である。

居場所には、こどもの居場所となることそのものを目的とするものと、別の目的で行わ

れていたものの結果として、こどもの居場所となるものがある。例えば学校は、教育を目

的とする場であるが、結果として多くのこども・若者にとっての居場所となっており、後

者の典型である。このような、居場所づくりを目的としていないが、結果としてこどもの

居場所となっている場が存在する実態を踏まえると、教育、福祉、医療などこども・若者

と関わる幅広いおとなが、目の前のこども・若者の居場所を担い得るという自覚を持つこ

とが重要である。

また、こどもの居場所づくりを行う上では、対象者へのアプローチとして、ユニバーサ

ル/ポピュレーションアプローチと、ターゲット/ハイリスクアプローチの 2 種類が考え

られる。前者は、主としてこども・若者同士や幅広い地域住民間の交流、つながりを提供

6