よむ、つかう、まなぶ。

参考資料10 こどもの居場所づくりに関する指針(答申)[836KB] (23 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

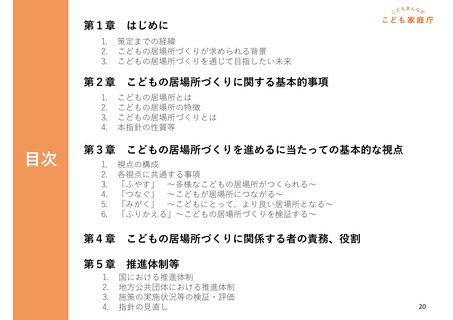

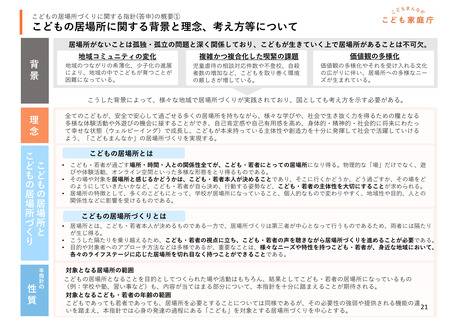

こどもの居場所づくりに関する指針(答申)の概要①

こどもの居場所に関する背景と理念、考え方等について

居場所がないことは孤独・孤立の問題と深く関係しており、こどもが生きていく上で居場所があることは不可欠。

背

景

地域コミュニティの変化

複雑かつ複合化した喫緊の課題

価値観の多様化

地域のつながりの希薄化、少子化の進展

により、地域の中でこどもが育つことが

困難になっている。

児童虐待の相談対応件数や不登校、自殺

者数の増加など、こどもを取り巻く環境

の厳しさが増している。

価値観の多様化やそれを受け入れる文化

の広がりに伴い、居場所への多様なニー

ズが生まれている。

こうした背景によって、様々な地域で居場所づくりが実践されており、国としても考え方を示す必要がある。

理

念

こ どもの居場所と

こ どもの居場所 づくり

本指針の

性

質

全てのこどもが、安全で安心して過ごせる多くの居場所を持ちながら、様々な学びや、社会で生き抜く力を得るための糧となる

多様な体験活動や外遊びの機会に接することができ、自己肯定感や自己有用感を高め、身体的・精神的・社会的に将来にわたっ

て幸せな状態(ウェルビーイング)で成長し、こどもが本来持っている主体性や創造力を十分に発揮して社会で活躍していける

よう、「こどもまんなか」の居場所づくりを実現する。

こどもの居場所とは

• こども・若者が過ごす場所・時間・人との関係性全てが、こども・若者にとっての居場所になり得る。物理的な「場」だけでなく、遊

びや体験活動、オンライン空間といった多様な形態をとり得るものである。

• その場や対象を居場所と感じるかどうかは、こども・若者本人が決めることであり、そこに行くかどうか、どう過ごすか、その場をど

のようにしていきたいかなど、こども・若者が自ら決め、行動する姿勢など、こども・若者の主体性を大切にすることが求められる。

• 居場所の特徴として、多くのこどもにとって、学校が居場所になっていること、個人的なもので変わりやすく、地域性や目的、人との

関係性などに影響を受けるものである。

こどもの居場所づくりとは

• 居場所とは、こども・若者本人が決めるものである一方で、居場所づくりは第三者が中心となって行うものであるため、両者には隔たり

が生じ得る。

• こうした隔たりを乗り越えるため、こども・若者の視点に立ち、こども・若者の声を聴きながら居場所づくりを進めることが必要である。

• 目的や対象者へのアプローチ方法などは多様であるが、重要なことは、様々なニーズや特性を持つこども・若者が、身近な地域において、

各々のライフステージに応じた居場所を切れ目なく持つことができることである。

対象となる居場所の範囲

こどもの居場所となることを目的としてつくられた場や活動はもちろん、結果としてこども・若者の居場所になっているもの

(例:学校や塾、習い事など)も、内容が当てはまる部分について、本指針を十分に踏まえることが期待される。

対象となるこども・若者の年齢の範囲

こどもであっても若者であっても、居場所を必要とすることについては同様であるが、その必要性の強弱や提供される機能の違

21

いを踏まえ、本指針では心身の発達の過程にある「こども」を対象とする居場所づくりを中心とする。

こどもの居場所に関する背景と理念、考え方等について

居場所がないことは孤独・孤立の問題と深く関係しており、こどもが生きていく上で居場所があることは不可欠。

背

景

地域コミュニティの変化

複雑かつ複合化した喫緊の課題

価値観の多様化

地域のつながりの希薄化、少子化の進展

により、地域の中でこどもが育つことが

困難になっている。

児童虐待の相談対応件数や不登校、自殺

者数の増加など、こどもを取り巻く環境

の厳しさが増している。

価値観の多様化やそれを受け入れる文化

の広がりに伴い、居場所への多様なニー

ズが生まれている。

こうした背景によって、様々な地域で居場所づくりが実践されており、国としても考え方を示す必要がある。

理

念

こ どもの居場所と

こ どもの居場所 づくり

本指針の

性

質

全てのこどもが、安全で安心して過ごせる多くの居場所を持ちながら、様々な学びや、社会で生き抜く力を得るための糧となる

多様な体験活動や外遊びの機会に接することができ、自己肯定感や自己有用感を高め、身体的・精神的・社会的に将来にわたっ

て幸せな状態(ウェルビーイング)で成長し、こどもが本来持っている主体性や創造力を十分に発揮して社会で活躍していける

よう、「こどもまんなか」の居場所づくりを実現する。

こどもの居場所とは

• こども・若者が過ごす場所・時間・人との関係性全てが、こども・若者にとっての居場所になり得る。物理的な「場」だけでなく、遊

びや体験活動、オンライン空間といった多様な形態をとり得るものである。

• その場や対象を居場所と感じるかどうかは、こども・若者本人が決めることであり、そこに行くかどうか、どう過ごすか、その場をど

のようにしていきたいかなど、こども・若者が自ら決め、行動する姿勢など、こども・若者の主体性を大切にすることが求められる。

• 居場所の特徴として、多くのこどもにとって、学校が居場所になっていること、個人的なもので変わりやすく、地域性や目的、人との

関係性などに影響を受けるものである。

こどもの居場所づくりとは

• 居場所とは、こども・若者本人が決めるものである一方で、居場所づくりは第三者が中心となって行うものであるため、両者には隔たり

が生じ得る。

• こうした隔たりを乗り越えるため、こども・若者の視点に立ち、こども・若者の声を聴きながら居場所づくりを進めることが必要である。

• 目的や対象者へのアプローチ方法などは多様であるが、重要なことは、様々なニーズや特性を持つこども・若者が、身近な地域において、

各々のライフステージに応じた居場所を切れ目なく持つことができることである。

対象となる居場所の範囲

こどもの居場所となることを目的としてつくられた場や活動はもちろん、結果としてこども・若者の居場所になっているもの

(例:学校や塾、習い事など)も、内容が当てはまる部分について、本指針を十分に踏まえることが期待される。

対象となるこども・若者の年齢の範囲

こどもであっても若者であっても、居場所を必要とすることについては同様であるが、その必要性の強弱や提供される機能の違

21

いを踏まえ、本指針では心身の発達の過程にある「こども」を対象とする居場所づくりを中心とする。