よむ、つかう、まなぶ。

参考資料10 こどもの居場所づくりに関する指針(答申)[836KB] (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

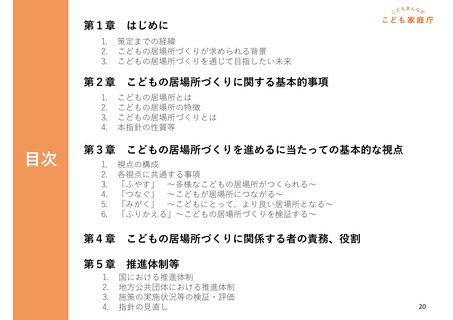

第1章

はじめに

1. 策定までの経緯

「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」(令和3年 12 月 21 日閣議決定)にお

いて、「こども家庭庁はこどもが安心して過ごすことができる場の整備に関する事務を所掌

し、政府の取組を中心的に担う」こと、「こどもの居場所づくりに関する指針(仮称)を閣

議決定し、これに基づき強力に推進」することが定められた。

これを踏まえ、こども家庭庁の発足を待たずして、国では「こどもの居場所づくりに関す

る調査研究」を実施し、令和5年4月 21 日には、内閣総理大臣からこども家庭審議会に対

し、こども家庭庁設置法(令和 4 年法律第 75 号)第7条第1項に基づき、「こども大綱」

の案の作成に向けた今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針及び重要事項等の

検討とあわせて、「こどもの居場所づくりに関する指針(仮称)」の案の策定に向けた具体

的な事項の検討が諮問された。

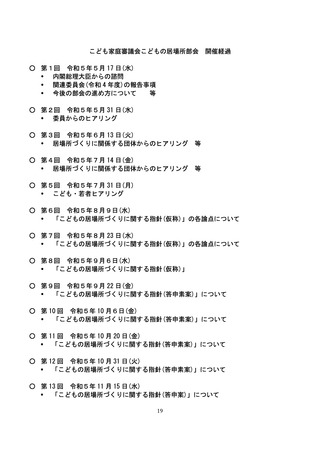

こども家庭審議会では、内閣総理大臣からの諮問を受け、こども家庭審議会において3回、

こどもの居場所部会において 13 回の議論を重ね、こどもや若者等の意見を聴く取組を実施

した上で、ここに答申を行うものである。

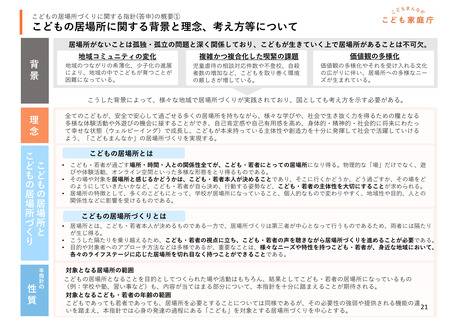

2. こどもの居場所づくりが求められる背景

人間は社会的な動物であり、肯定的・開放的な関係の中に自分の居場所を持つことは、自

己肯定感や自己有用感に関わるなど、全ての人にとって生きる上で不可欠な要素である。当

然、こども・若者が生きていく上でも不可欠と言えるものであり、居場所がないことは、人

とのつながりが失われ、孤独・孤立の問題と深く関係する重大な問題である。

こどもは家庭を基盤とし、地域や学校など様々な場所において、安全・安心な環境のもと

様々なおとなや同年齢・異年齢のこども同士との関わりの中で成長する存在であるが、社会

構造や経済構造の変化により、こども・若者が居場所を持つことが難しくなっている現状に

ある。

すなわち、地域のつながりの希薄化、少子化の進展により、こども・若者同士が遊び、育

ち、学び合う機会が減少しており、「こども・若者が地域コミュニティの中で育つ」ことが

困難になっている。特に過疎化が進展する地方部では、こうした傾向が一層懸念される。

このような構造変化は、「地縁」や「血縁」による子育てのサポートにも影響を及ぼして

おり、共働き家庭やひとり親家庭の増加とあいまって、家庭における子育ての孤立化が懸念

されている。かつてはこどもの居場所となり得た空き地や路地裏など、こどもが自由に遊び、

過ごせる場は減少し、駄菓子屋などの結果としてこどもの居場所となっていた場も減少して

いる。ボール遊びなどが禁止されている公園も多い。また、こども・若者へのヒアリングで

は、放課後の時間においてこどもが自由に過ごせる時間が減っているとの声もあった。こう

した環境の変化が進む中で、新型コロナウイルス感染症の影響による臨時休業は学校の居場

所としての役割を再認識させる契機となった。さらに、「ソーシャルディスタンス」の確保

の要請は、こども・若者が居場所を持つことを一層困難にした。

他方で、こども・若者を取り巻く環境に目を転じると、児童虐待の相談対応件数の増加や

不登校、いじめ重大事態の発生件数の増加、自殺するこども・若者の数の増加など、その環

境は一層厳しさを増すとともに課題が複雑かつ複合化しており、こどもの権利が侵害される

3

はじめに

1. 策定までの経緯

「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」(令和3年 12 月 21 日閣議決定)にお

いて、「こども家庭庁はこどもが安心して過ごすことができる場の整備に関する事務を所掌

し、政府の取組を中心的に担う」こと、「こどもの居場所づくりに関する指針(仮称)を閣

議決定し、これに基づき強力に推進」することが定められた。

これを踏まえ、こども家庭庁の発足を待たずして、国では「こどもの居場所づくりに関す

る調査研究」を実施し、令和5年4月 21 日には、内閣総理大臣からこども家庭審議会に対

し、こども家庭庁設置法(令和 4 年法律第 75 号)第7条第1項に基づき、「こども大綱」

の案の作成に向けた今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針及び重要事項等の

検討とあわせて、「こどもの居場所づくりに関する指針(仮称)」の案の策定に向けた具体

的な事項の検討が諮問された。

こども家庭審議会では、内閣総理大臣からの諮問を受け、こども家庭審議会において3回、

こどもの居場所部会において 13 回の議論を重ね、こどもや若者等の意見を聴く取組を実施

した上で、ここに答申を行うものである。

2. こどもの居場所づくりが求められる背景

人間は社会的な動物であり、肯定的・開放的な関係の中に自分の居場所を持つことは、自

己肯定感や自己有用感に関わるなど、全ての人にとって生きる上で不可欠な要素である。当

然、こども・若者が生きていく上でも不可欠と言えるものであり、居場所がないことは、人

とのつながりが失われ、孤独・孤立の問題と深く関係する重大な問題である。

こどもは家庭を基盤とし、地域や学校など様々な場所において、安全・安心な環境のもと

様々なおとなや同年齢・異年齢のこども同士との関わりの中で成長する存在であるが、社会

構造や経済構造の変化により、こども・若者が居場所を持つことが難しくなっている現状に

ある。

すなわち、地域のつながりの希薄化、少子化の進展により、こども・若者同士が遊び、育

ち、学び合う機会が減少しており、「こども・若者が地域コミュニティの中で育つ」ことが

困難になっている。特に過疎化が進展する地方部では、こうした傾向が一層懸念される。

このような構造変化は、「地縁」や「血縁」による子育てのサポートにも影響を及ぼして

おり、共働き家庭やひとり親家庭の増加とあいまって、家庭における子育ての孤立化が懸念

されている。かつてはこどもの居場所となり得た空き地や路地裏など、こどもが自由に遊び、

過ごせる場は減少し、駄菓子屋などの結果としてこどもの居場所となっていた場も減少して

いる。ボール遊びなどが禁止されている公園も多い。また、こども・若者へのヒアリングで

は、放課後の時間においてこどもが自由に過ごせる時間が減っているとの声もあった。こう

した環境の変化が進む中で、新型コロナウイルス感染症の影響による臨時休業は学校の居場

所としての役割を再認識させる契機となった。さらに、「ソーシャルディスタンス」の確保

の要請は、こども・若者が居場所を持つことを一層困難にした。

他方で、こども・若者を取り巻く環境に目を転じると、児童虐待の相談対応件数の増加や

不登校、いじめ重大事態の発生件数の増加、自殺するこども・若者の数の増加など、その環

境は一層厳しさを増すとともに課題が複雑かつ複合化しており、こどもの権利が侵害される

3