よむ、つかう、まなぶ。

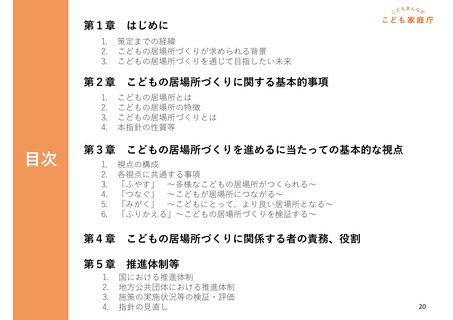

参考資料10 こどもの居場所づくりに関する指針(答申)[836KB] (13 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

こども・若者が居場所につながるためには、まず、地域の中にあるこどもの居場所が、

こども・若者や保護者に知られていることが必要である。居場所づくりを担う者の情報発

信も必要であるが、地域全体として地域のどこに、どんな種類の場があるかを把握し、発

信することなども重要である。多様なこどもの居場所に関する情報をまとめ、マップやポ

ータルサイトなどに可視化し、検索できるようにすることも有効である。特に、対象年齢

や施設の特徴、その場の様子や過ごし方など、こども・若者にとってイメージできるよう

な情報の掲載は、「行きたい」と思う動機づけにつながる。

こうした情報にこども・若者がアクセスできるよう、地方公共団体の福祉部門や教育委

員会が連携して、こども・若者やその保護者に広く情報提供がなされるよう取り組むこと

が必要である。その際、地方公共団体をまたいで広域で活動する支援者に関する情報を、

基礎自治体が把握できるようにすることも重要である。

これらの情報は、こども・若者が分かりやすく選べるよう情報が整理され、自分のニー

ズに適した場を探せるようにすることにより、こども・若者と居場所をマッチングしやす

くするなどの工夫も必要である。

(2) 利用しやすい居場所づくり

こども・若者の興味や関心、文化に即した居場所づくりは、利用しやすさを高めること

につながる。Wi-Fi が利用につながるとのこども・若者からの声もあった。困難な状況に

あるこども・若者の居場所づくりにおいて、生活支援や自立支援などの目的が強調されす

ぎると、その目的をこども・若者が敏感に感じ取ることで、かえって利用しにくさにつな

がってしまうことがある。ゲームやスポーツ、音楽、動画作成など、こども・若者が興味

のあるものをきっかけとして利用し始め、利用が継続する中で居場所となり、生活支援や

自立支援といった当初の目的が徐々に果たされていく場合があることにも留意すべきで

ある。

また、利用のきっかけは本人の意思だけではなく、保護者や友人、学校の教職員や地域

の方、相談支援専門員や自立相談支援機関の支援員など信頼できる者からのすすめが利用

しやすさにつながることもあり、こうしたつなぐ人や機関の役割が重要である。このため、

こども・若者を取り巻く関係者が、地域のこどもの居場所について把握しておくことが必

要である。とりわけ学校は、地域コミュニティの拠点になっていることもあり、こどもを

居場所へとつなげる上で重要な役割を担っている。学校を地域に開かれたプラットフォー

ムと位置づけて、コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の活用やスクールソーシ

ャルワーカーが機能する体制づくりを進めるとともに、地域において支援に携わる人材や

民間団体等と一体となって、支援が必要なこどもを早期に把握し、支援につなげる取組を

推進する必要がある。

移動そのものや移動にかかるコストなどが、こども・若者がその場を利用する際の障壁

となることがある。近隣の公園に出向いて居場所を開催するなどアウトリーチによる居場

所づくりなど移動にかかるコストを低減させる工夫も重要である。

(3) どんなこどももつながりやすい居場所づくり

様々な課題や事情を抱えたこども・若者は、自分から居場所を見つけ、誰かに助けを求

めるということが難しい状況にある。支援を求めることにためらいや抵抗感を感じるこど

も・若者も少なくない。障害児や社会的養護のもとで育ったこども・若者や、不登校のこ

どもなど、居場所へのアクセスがしにくい状況があることにも配慮が必要である。また、

12

こども・若者や保護者に知られていることが必要である。居場所づくりを担う者の情報発

信も必要であるが、地域全体として地域のどこに、どんな種類の場があるかを把握し、発

信することなども重要である。多様なこどもの居場所に関する情報をまとめ、マップやポ

ータルサイトなどに可視化し、検索できるようにすることも有効である。特に、対象年齢

や施設の特徴、その場の様子や過ごし方など、こども・若者にとってイメージできるよう

な情報の掲載は、「行きたい」と思う動機づけにつながる。

こうした情報にこども・若者がアクセスできるよう、地方公共団体の福祉部門や教育委

員会が連携して、こども・若者やその保護者に広く情報提供がなされるよう取り組むこと

が必要である。その際、地方公共団体をまたいで広域で活動する支援者に関する情報を、

基礎自治体が把握できるようにすることも重要である。

これらの情報は、こども・若者が分かりやすく選べるよう情報が整理され、自分のニー

ズに適した場を探せるようにすることにより、こども・若者と居場所をマッチングしやす

くするなどの工夫も必要である。

(2) 利用しやすい居場所づくり

こども・若者の興味や関心、文化に即した居場所づくりは、利用しやすさを高めること

につながる。Wi-Fi が利用につながるとのこども・若者からの声もあった。困難な状況に

あるこども・若者の居場所づくりにおいて、生活支援や自立支援などの目的が強調されす

ぎると、その目的をこども・若者が敏感に感じ取ることで、かえって利用しにくさにつな

がってしまうことがある。ゲームやスポーツ、音楽、動画作成など、こども・若者が興味

のあるものをきっかけとして利用し始め、利用が継続する中で居場所となり、生活支援や

自立支援といった当初の目的が徐々に果たされていく場合があることにも留意すべきで

ある。

また、利用のきっかけは本人の意思だけではなく、保護者や友人、学校の教職員や地域

の方、相談支援専門員や自立相談支援機関の支援員など信頼できる者からのすすめが利用

しやすさにつながることもあり、こうしたつなぐ人や機関の役割が重要である。このため、

こども・若者を取り巻く関係者が、地域のこどもの居場所について把握しておくことが必

要である。とりわけ学校は、地域コミュニティの拠点になっていることもあり、こどもを

居場所へとつなげる上で重要な役割を担っている。学校を地域に開かれたプラットフォー

ムと位置づけて、コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の活用やスクールソーシ

ャルワーカーが機能する体制づくりを進めるとともに、地域において支援に携わる人材や

民間団体等と一体となって、支援が必要なこどもを早期に把握し、支援につなげる取組を

推進する必要がある。

移動そのものや移動にかかるコストなどが、こども・若者がその場を利用する際の障壁

となることがある。近隣の公園に出向いて居場所を開催するなどアウトリーチによる居場

所づくりなど移動にかかるコストを低減させる工夫も重要である。

(3) どんなこどももつながりやすい居場所づくり

様々な課題や事情を抱えたこども・若者は、自分から居場所を見つけ、誰かに助けを求

めるということが難しい状況にある。支援を求めることにためらいや抵抗感を感じるこど

も・若者も少なくない。障害児や社会的養護のもとで育ったこども・若者や、不登校のこ

どもなど、居場所へのアクセスがしにくい状況があることにも配慮が必要である。また、

12