よむ、つかう、まなぶ。

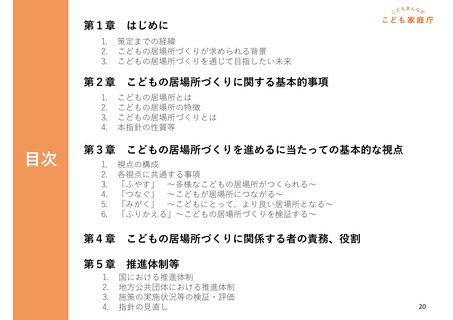

参考資料10 こどもの居場所づくりに関する指針(答申)[836KB] (12 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

これら立ち上げのサポートは、基礎自治体を始めとする行政の役割が重要であるが、基礎

自治体の関与のもと、民間の居場所づくりを支援する中間支援組織などを活用することも有

効である。

担い手は、必ずしもおとなに限ったものではない。居場所と感じた経験から、こども・若

者自身がつくりたいと思い、始めようと立ち上がることがある。こども・若者ヒアリングで

は、こども自身が居場所をつくることを適切にサポートしてほしいとの意見があった。こど

も・若者の想いや意志に伴走し、適度な関わりで、こども・若者自身が始める居場所づくり

を支えることは、こどもの居場所づくりが広がることにつながる。

(4) 持続可能な居場所づくり

こども・若者にとっては、自分の居場所だと感じる場が失われないことが重要である。そ

のため、居場所づくりとは新しく立ち上げるだけではなく、維持され、継続されることが必

要である。事業の実施主体が変わったり、担当者が変わったりする場合でも、必要な引継ぎ

により関係性に切れ目が生じないようにすることが重要である。

居場所づくりを担う者が事業を継続できるよう、人的・物的・経済的に必要な支援を行う

こととあわせ、運営資金のやりくりや人材の採用・育成等の組織経営に関するノウハウの提

供も重要である。こうしたサポートを行う存在としての中間支援組織の役割が重要である。

人材確保におけるボランティア人材の存在や、地域の居場所づくりを支える寄付など、地

域や社会の理解も必要である。居場所を運営する者が積極的に情報発信を行い、透明性を確

保するとともに、国や地方公共団体もこうした取組を後押しすることが求められる。

居場所づくりの担い手への支援も重要である。こども・若者に寄り添った支援ができるよ

う、必要な処遇の確保・改善に向けて取り組むとともに、人材育成やキャリアパスの提示、

メンタルケアなど、担い手が居場所づくりを続けていくためのサポートが必要である。

(5) 災害時におけるこどもの居場所づくり

災害時などの非常時こそ、こどもの声を聴き、こどもの権利を守ることが必要である。災

害時においてこどもが居場所を持ち、遊びの機会等が確保されるよう配慮することは、こど

もの心の回復の観点からも重要である。今後、避難所におけるこどもの遊び場や学習のため

のスペースの設置など、まずは災害時におけるこどもの居場所づくりに関する実態把握を行

うとともに、そうした実態を踏まえた施策の推進が求められる。

4. 「つなぐ」~こどもが居場所につながる~

こどもの居場所になり得る場や対象がいくら整備されたとしても、こども・若者が現実に

アクセスでき、利用できなければ、当人にとっての居場所とはならない。居場所づくりとは、

居場所を創設するだけではなく、その居場所へのアクセスも含んだ概念であり、いかにこど

も・若者がその場を知り、見つけ、安全・安心に利用できるかについて工夫することが重要

である。

また、特に地方部においては居場所に関する地域資源が乏しいこともあるが、こうした地

域に暮らすこども・若者も必要な居場所を持つことができるよう、地域の実情に応じた居場

所づくりが必要である。

(1) こどもが見つけやすい居場所づくり

11

自治体の関与のもと、民間の居場所づくりを支援する中間支援組織などを活用することも有

効である。

担い手は、必ずしもおとなに限ったものではない。居場所と感じた経験から、こども・若

者自身がつくりたいと思い、始めようと立ち上がることがある。こども・若者ヒアリングで

は、こども自身が居場所をつくることを適切にサポートしてほしいとの意見があった。こど

も・若者の想いや意志に伴走し、適度な関わりで、こども・若者自身が始める居場所づくり

を支えることは、こどもの居場所づくりが広がることにつながる。

(4) 持続可能な居場所づくり

こども・若者にとっては、自分の居場所だと感じる場が失われないことが重要である。そ

のため、居場所づくりとは新しく立ち上げるだけではなく、維持され、継続されることが必

要である。事業の実施主体が変わったり、担当者が変わったりする場合でも、必要な引継ぎ

により関係性に切れ目が生じないようにすることが重要である。

居場所づくりを担う者が事業を継続できるよう、人的・物的・経済的に必要な支援を行う

こととあわせ、運営資金のやりくりや人材の採用・育成等の組織経営に関するノウハウの提

供も重要である。こうしたサポートを行う存在としての中間支援組織の役割が重要である。

人材確保におけるボランティア人材の存在や、地域の居場所づくりを支える寄付など、地

域や社会の理解も必要である。居場所を運営する者が積極的に情報発信を行い、透明性を確

保するとともに、国や地方公共団体もこうした取組を後押しすることが求められる。

居場所づくりの担い手への支援も重要である。こども・若者に寄り添った支援ができるよ

う、必要な処遇の確保・改善に向けて取り組むとともに、人材育成やキャリアパスの提示、

メンタルケアなど、担い手が居場所づくりを続けていくためのサポートが必要である。

(5) 災害時におけるこどもの居場所づくり

災害時などの非常時こそ、こどもの声を聴き、こどもの権利を守ることが必要である。災

害時においてこどもが居場所を持ち、遊びの機会等が確保されるよう配慮することは、こど

もの心の回復の観点からも重要である。今後、避難所におけるこどもの遊び場や学習のため

のスペースの設置など、まずは災害時におけるこどもの居場所づくりに関する実態把握を行

うとともに、そうした実態を踏まえた施策の推進が求められる。

4. 「つなぐ」~こどもが居場所につながる~

こどもの居場所になり得る場や対象がいくら整備されたとしても、こども・若者が現実に

アクセスでき、利用できなければ、当人にとっての居場所とはならない。居場所づくりとは、

居場所を創設するだけではなく、その居場所へのアクセスも含んだ概念であり、いかにこど

も・若者がその場を知り、見つけ、安全・安心に利用できるかについて工夫することが重要

である。

また、特に地方部においては居場所に関する地域資源が乏しいこともあるが、こうした地

域に暮らすこども・若者も必要な居場所を持つことができるよう、地域の実情に応じた居場

所づくりが必要である。

(1) こどもが見つけやすい居場所づくり

11