よむ、つかう、まなぶ。

参考資料10 こどもの居場所づくりに関する指針(答申)[836KB] (5 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

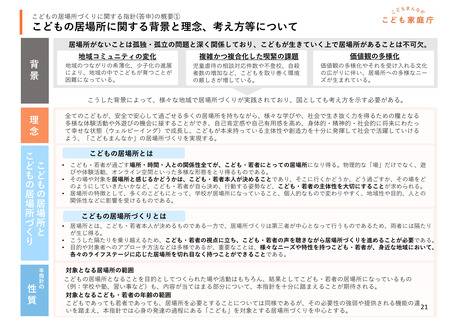

事態も生じている。とりわけ厳しい環境で育つこども・若者は、居場所を持ちにくく、失

いやすいと考えられることから、こうした喫緊の課題や個別のニーズにきめ細かに対応し

た居場所をつくることで、こどもの権利を守り、誰一人取り残さず、抜け落ちることのな

い支援を行う必要がある。

また、価値観の多様化やそれを受け入れる文化の広がりに伴い、多様なニーズに応じた

多様な居場所が求められるようになっている。

こうした背景によって、こどもの居場所づくりの緊急性と重要性が増している中、様々

な地域で、地域のニーズや特性を踏まえた多種多様な居場所づくりの実践が行われている。

これは、上に述べたような環境の変化により、これまでの枠組みでは十分に拾い切れてい

なかったニーズに対応した取組であるとも言え、こうした各地域での居場所づくりを推進

する観点から、国としてもこどもの権利を基盤とした居場所づくりについて一定の考え方

を示すことが求められている。

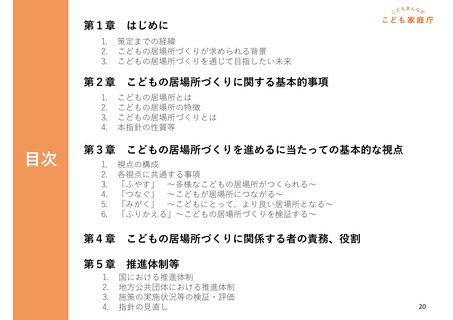

3. こどもの居場所づくりを通じて目指したい未来

こどもの居場所づくりが目指す理念とは、こども基本法(令和4年法律第 77 号)及び

「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」に則り、全てのこどもが、心身の状況

や置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生

活を送ることができるようにすることである。その際、こども・若者の視点や子育て当事

者の視点に立つこと、全てのこども・若者の健やかな成長や幸せな状態(ウェルビーイン

グ)の向上に資すること、誰一人取り残さず、抜け落ちることのない支援であることが必

要である。

こうした理念を社会全体で共有し、全てのこども・若者が、安全で安心して過ごせる多

くの居場所を持ちながら、様々な学びや、社会で生き抜く力を得るための糧となる多様な

体験活動や外遊びの機会に接することができ、自己肯定感や自己有用感を高め、身体的・

精神的・社会的(バイオサイコソーシャル)に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイ

ング)で成長し、こどもが本来持っている主体性や創造力を十分に発揮して社会で活躍し

ていけるよう、「こどもまんなか」の居場所づくりを実現する。

第2章

こどもの居場所づくりに関する基本的事項

1. こどもの居場所とは

こども・若者が過ごす場所、時間、人との関係性全てが、こども・若者にとっての居場

所になり得る。すなわち居場所とは、物理的な「場」だけでなく、遊びや体験活動、オン

ライン空間といった多様な形態をとり得るものである。

こうした多様な場がこどもの居場所になるかどうかは、一義的には、こども・若者本人

がそこを居場所と感じるかどうかによっている。その意味で、居場所とは主観的側面を含

んだ概念である。

したがって、その場や対象を居場所と感じるかどうかは、こども・若者本人が決めるこ

とであり、そこに行くかどうか、どう過ごすか、その場をどのようにしていきたいかなど、

こども・若者が自ら決め、行動する姿勢など、こども・若者の主体性を大切にすることが

求められる。

4

いやすいと考えられることから、こうした喫緊の課題や個別のニーズにきめ細かに対応し

た居場所をつくることで、こどもの権利を守り、誰一人取り残さず、抜け落ちることのな

い支援を行う必要がある。

また、価値観の多様化やそれを受け入れる文化の広がりに伴い、多様なニーズに応じた

多様な居場所が求められるようになっている。

こうした背景によって、こどもの居場所づくりの緊急性と重要性が増している中、様々

な地域で、地域のニーズや特性を踏まえた多種多様な居場所づくりの実践が行われている。

これは、上に述べたような環境の変化により、これまでの枠組みでは十分に拾い切れてい

なかったニーズに対応した取組であるとも言え、こうした各地域での居場所づくりを推進

する観点から、国としてもこどもの権利を基盤とした居場所づくりについて一定の考え方

を示すことが求められている。

3. こどもの居場所づくりを通じて目指したい未来

こどもの居場所づくりが目指す理念とは、こども基本法(令和4年法律第 77 号)及び

「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」に則り、全てのこどもが、心身の状況

や置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生

活を送ることができるようにすることである。その際、こども・若者の視点や子育て当事

者の視点に立つこと、全てのこども・若者の健やかな成長や幸せな状態(ウェルビーイン

グ)の向上に資すること、誰一人取り残さず、抜け落ちることのない支援であることが必

要である。

こうした理念を社会全体で共有し、全てのこども・若者が、安全で安心して過ごせる多

くの居場所を持ちながら、様々な学びや、社会で生き抜く力を得るための糧となる多様な

体験活動や外遊びの機会に接することができ、自己肯定感や自己有用感を高め、身体的・

精神的・社会的(バイオサイコソーシャル)に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイ

ング)で成長し、こどもが本来持っている主体性や創造力を十分に発揮して社会で活躍し

ていけるよう、「こどもまんなか」の居場所づくりを実現する。

第2章

こどもの居場所づくりに関する基本的事項

1. こどもの居場所とは

こども・若者が過ごす場所、時間、人との関係性全てが、こども・若者にとっての居場

所になり得る。すなわち居場所とは、物理的な「場」だけでなく、遊びや体験活動、オン

ライン空間といった多様な形態をとり得るものである。

こうした多様な場がこどもの居場所になるかどうかは、一義的には、こども・若者本人

がそこを居場所と感じるかどうかによっている。その意味で、居場所とは主観的側面を含

んだ概念である。

したがって、その場や対象を居場所と感じるかどうかは、こども・若者本人が決めるこ

とであり、そこに行くかどうか、どう過ごすか、その場をどのようにしていきたいかなど、

こども・若者が自ら決め、行動する姿勢など、こども・若者の主体性を大切にすることが

求められる。

4