よむ、つかう、まなぶ。

参考資料10 こどもの居場所づくりに関する指針(答申)[836KB] (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

も・若者のニーズが多様であることを踏まえ、こうした一人一人の「居たい」、

「行きたい」、

「やってみたい」という視点に応じた居場所づくりがなされることが重要である。

(2) こどもの権利の擁護

こども・若者は権利の主体であり、こどもの居場所において、こどもの権利が守られるこ

とは当然の前提である。こども基本法や児童の権利に関する条約の内容などを踏まえ、居場

所づくりに関わるおとなが広く、こどもの権利について理解し、守っていくとともに、こど

も自身が、権利を侵害されたときの対応方法を含め、こどもの権利について学ぶ機会を設け

ることも重要である。

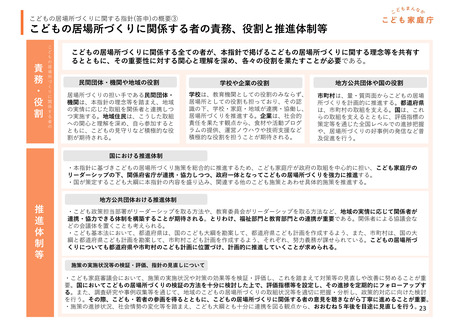

(3) 官民の連携・協働

こどもの居場所の中には、児童館のように地方公共団体が主体となって取り組んできたも

のもあれば、こども食堂のように民間団体が主な担い手となっているものもある。このよう

に、これまで地域コミュニティや民間団体が果たしてきた役割、自主性を踏まえるとともに、

特別なニーズのあるこども・若者には、公的な関与のもとで支援を提供するなど、居場所の

性格や機能に応じて、官民が連携・協働して取り組むことが必要である。

具体的には、課題の有無にかかわらず、地域のこども・若者や地域住民全体に開かれた交

流機能に対しては、地域コミュニティの維持・発展など地域づくりに向けた活動として担い

手の自主性や主体性を尊重した運営を基本とし、行政はこうした活動に多くの者が参加する

よう後方支援を行うことが必要である。他方、課題を抱えたこども・若者への支援について

は、より専門的で個別性の高い支援がなされるよう、公的な関与の必要性が高くなると考え

られる。

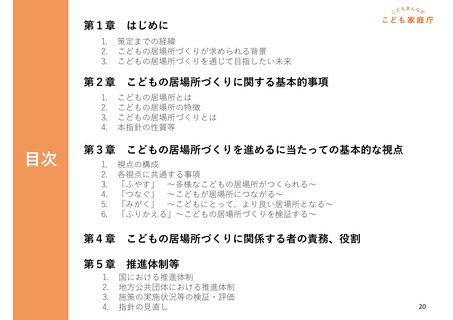

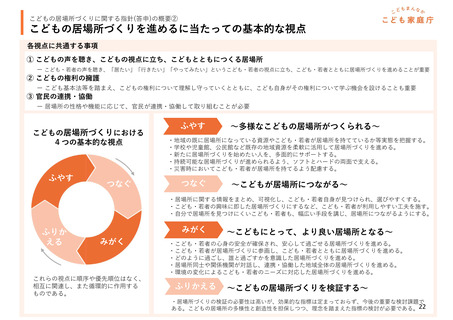

3. 「ふやす」~多様なこどもの居場所がつくられる~

こども・若者を対象としたアンケート調査やヒアリングを踏まえると、居場所がほしいも

のの、居場所がないと感じているこども・若者の存在が明らかになっており、こどもの居場

所が十分に整備されていない現状にある。身近な地域で、こども・若者のニーズを踏まえた

多様な居場所が確保されるようにしていく必要がある。

居場所を持てていることや、またその居場所が複数あることは、自己肯定感や将来への希

望などの自己認識の前向きさに関係し、こどもの育ちにとって極めて重要である。また、こ

ども・若者からのヒアリングでも意見があったように、居場所は変わりやすく、失われやす

いものであることを踏まえれば、居場所を複数持てることが重要である。その際、地域全体

を捉えながら、既存資源の把握やネットワーキング、利用ニーズの実態把握や、新たに居場

所づくりをする人の支援、継続していくためのサポートなどを担うコーディネーターの役割

が重要である。

(1) 居場所に関する実態把握

居場所づくりを進める上でまず必要になるのは、地域における居場所の実態把握である。

実態把握には、大きく分けて、供給側と需要側の二つが考えられる。

供給側には、地域において既に居場所となっている資源がどれくらいあるのか、また、ど

んな機能を担い、実際にその機能を果たしているか、支援における課題や改善策、実施状況、

どのような範囲で支援を提供しているのか、さらには、居場所づくりを支援する中間支援組

9

「行きたい」、

「やってみたい」という視点に応じた居場所づくりがなされることが重要である。

(2) こどもの権利の擁護

こども・若者は権利の主体であり、こどもの居場所において、こどもの権利が守られるこ

とは当然の前提である。こども基本法や児童の権利に関する条約の内容などを踏まえ、居場

所づくりに関わるおとなが広く、こどもの権利について理解し、守っていくとともに、こど

も自身が、権利を侵害されたときの対応方法を含め、こどもの権利について学ぶ機会を設け

ることも重要である。

(3) 官民の連携・協働

こどもの居場所の中には、児童館のように地方公共団体が主体となって取り組んできたも

のもあれば、こども食堂のように民間団体が主な担い手となっているものもある。このよう

に、これまで地域コミュニティや民間団体が果たしてきた役割、自主性を踏まえるとともに、

特別なニーズのあるこども・若者には、公的な関与のもとで支援を提供するなど、居場所の

性格や機能に応じて、官民が連携・協働して取り組むことが必要である。

具体的には、課題の有無にかかわらず、地域のこども・若者や地域住民全体に開かれた交

流機能に対しては、地域コミュニティの維持・発展など地域づくりに向けた活動として担い

手の自主性や主体性を尊重した運営を基本とし、行政はこうした活動に多くの者が参加する

よう後方支援を行うことが必要である。他方、課題を抱えたこども・若者への支援について

は、より専門的で個別性の高い支援がなされるよう、公的な関与の必要性が高くなると考え

られる。

3. 「ふやす」~多様なこどもの居場所がつくられる~

こども・若者を対象としたアンケート調査やヒアリングを踏まえると、居場所がほしいも

のの、居場所がないと感じているこども・若者の存在が明らかになっており、こどもの居場

所が十分に整備されていない現状にある。身近な地域で、こども・若者のニーズを踏まえた

多様な居場所が確保されるようにしていく必要がある。

居場所を持てていることや、またその居場所が複数あることは、自己肯定感や将来への希

望などの自己認識の前向きさに関係し、こどもの育ちにとって極めて重要である。また、こ

ども・若者からのヒアリングでも意見があったように、居場所は変わりやすく、失われやす

いものであることを踏まえれば、居場所を複数持てることが重要である。その際、地域全体

を捉えながら、既存資源の把握やネットワーキング、利用ニーズの実態把握や、新たに居場

所づくりをする人の支援、継続していくためのサポートなどを担うコーディネーターの役割

が重要である。

(1) 居場所に関する実態把握

居場所づくりを進める上でまず必要になるのは、地域における居場所の実態把握である。

実態把握には、大きく分けて、供給側と需要側の二つが考えられる。

供給側には、地域において既に居場所となっている資源がどれくらいあるのか、また、ど

んな機能を担い、実際にその機能を果たしているか、支援における課題や改善策、実施状況、

どのような範囲で支援を提供しているのか、さらには、居場所づくりを支援する中間支援組

9