よむ、つかう、まなぶ。

参考資料10 こどもの居場所づくりに関する指針(答申)[836KB] (17 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

の際、固有の居場所での活動を測るための指標と、地域全体での活動を測るための指標と

いう二つのレベルについて検討するとともに、特に以下の点に留意することが必要である。

こども・若者の視点に立つことやこどもの権利擁護など、本指針で記した居場所づくり

の理念や性質を踏まえた指標となっているか

それぞれの居場所が、継続的に振り返るために活用できる指標となっているか

居場所づくりの多様性や創造性を担保するような指標となっているか

こうした指標による検証を行うに当たっては、第三者の視点や利用者を含めたこども・

若者の参画を得ることも必要である。

また、居場所があることが、こどもの育ちにとってどんな影響があるのかなど、居場所

の効果や影響についての研究も十分とは言えない状況にある。こうした点についても、今

後、知見を蓄積していくことが居場所づくりの検証に資するものと考えられる。

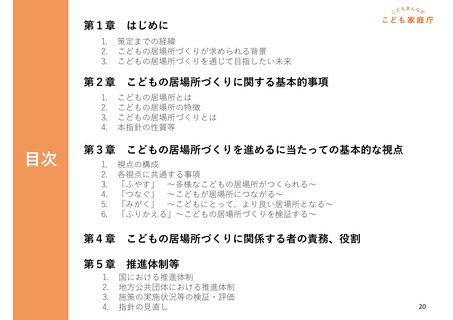

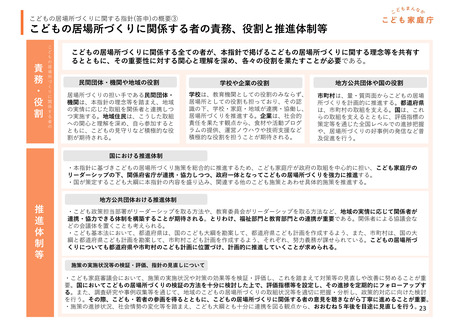

第4章

こどもの居場所づくりに関係する者の責務、役割

こどもの居場所づくりに関係する全ての者が、本指針で掲げるこどもをまんなかにした

こどもの居場所づくりに関する理念等を共有するとともに、その重要性に対する関心と理

解を深め、以下のように各々の役割を果たすことが必要である。

こどもの居場所づくりの重要な担い手である民間団体・機関は、本指針に掲げられた理

念等を踏まえ、地域の実情に応じた取組を関係者と連携しつつ実施する。地域住民は、こ

うした取組への関心と理解を深め、自ら参加するとともに、こどもの見守りなど積極的な

役割が期待される。

学校は、教育機関としての役割のみならず、こどものセーフティネットになるなど居場

所としての役割も担っており、その認識を深めていくことが重要である。そうした認識の

下、学校・家庭・地域が連携・協働することにより、地域社会との様々な関わりを通じて

こどもが安心して活動できる居場所づくりを推進する。企業は、社会的責任を果たす観点

から、食材や活動プログラムの提供、運営ノウハウや技術支援など積極的な役割を担うこ

とが期待される。

市町村は、管内の状況把握等を行いつつ、関係者と連携して質と量の両面からこどもの

居場所づくりを計画的に推進する。その際、必要に応じ中間支援組織を活用する。都道府

県は、市町村の取組を支えるとともに、管内の市町村間や都道府県間の連携を図りつつ、

広域的なこどもの居場所づくりの環境整備を行う。国は、市町村及び都道府県の取組を支

えるとともに、地方公共団体や民間団体・機関とも連携して本指針の周知啓発を行う。ま

た、居場所づくりに関する評価指標の策定等を通じた全国レベルでの進捗把握や、各地域

で取り組まれるこどもの居場所づくりの事例収集から好事例の発信など普及促進を行う。

第5章

推進体制等

こどもの居場所づくりは、児童福祉や健全育成などのこども施策、障害児や高齢者福祉

などの福祉施策、学校や社会教育などの教育施策、さらには自治会・町内会やまちづくり

など様々な分野に関わることから、こうした関係者が連携して取り組む必要がある。

1. 国における推進体制

16

いう二つのレベルについて検討するとともに、特に以下の点に留意することが必要である。

こども・若者の視点に立つことやこどもの権利擁護など、本指針で記した居場所づくり

の理念や性質を踏まえた指標となっているか

それぞれの居場所が、継続的に振り返るために活用できる指標となっているか

居場所づくりの多様性や創造性を担保するような指標となっているか

こうした指標による検証を行うに当たっては、第三者の視点や利用者を含めたこども・

若者の参画を得ることも必要である。

また、居場所があることが、こどもの育ちにとってどんな影響があるのかなど、居場所

の効果や影響についての研究も十分とは言えない状況にある。こうした点についても、今

後、知見を蓄積していくことが居場所づくりの検証に資するものと考えられる。

第4章

こどもの居場所づくりに関係する者の責務、役割

こどもの居場所づくりに関係する全ての者が、本指針で掲げるこどもをまんなかにした

こどもの居場所づくりに関する理念等を共有するとともに、その重要性に対する関心と理

解を深め、以下のように各々の役割を果たすことが必要である。

こどもの居場所づくりの重要な担い手である民間団体・機関は、本指針に掲げられた理

念等を踏まえ、地域の実情に応じた取組を関係者と連携しつつ実施する。地域住民は、こ

うした取組への関心と理解を深め、自ら参加するとともに、こどもの見守りなど積極的な

役割が期待される。

学校は、教育機関としての役割のみならず、こどものセーフティネットになるなど居場

所としての役割も担っており、その認識を深めていくことが重要である。そうした認識の

下、学校・家庭・地域が連携・協働することにより、地域社会との様々な関わりを通じて

こどもが安心して活動できる居場所づくりを推進する。企業は、社会的責任を果たす観点

から、食材や活動プログラムの提供、運営ノウハウや技術支援など積極的な役割を担うこ

とが期待される。

市町村は、管内の状況把握等を行いつつ、関係者と連携して質と量の両面からこどもの

居場所づくりを計画的に推進する。その際、必要に応じ中間支援組織を活用する。都道府

県は、市町村の取組を支えるとともに、管内の市町村間や都道府県間の連携を図りつつ、

広域的なこどもの居場所づくりの環境整備を行う。国は、市町村及び都道府県の取組を支

えるとともに、地方公共団体や民間団体・機関とも連携して本指針の周知啓発を行う。ま

た、居場所づくりに関する評価指標の策定等を通じた全国レベルでの進捗把握や、各地域

で取り組まれるこどもの居場所づくりの事例収集から好事例の発信など普及促進を行う。

第5章

推進体制等

こどもの居場所づくりは、児童福祉や健全育成などのこども施策、障害児や高齢者福祉

などの福祉施策、学校や社会教育などの教育施策、さらには自治会・町内会やまちづくり

など様々な分野に関わることから、こうした関係者が連携して取り組む必要がある。

1. 国における推進体制

16