よむ、つかう、まなぶ。

資料2 これまでの議論を踏まえた福祉用具貸与・販売種目のあり方 (6 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34873.html |

| 出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第8回 8/28)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

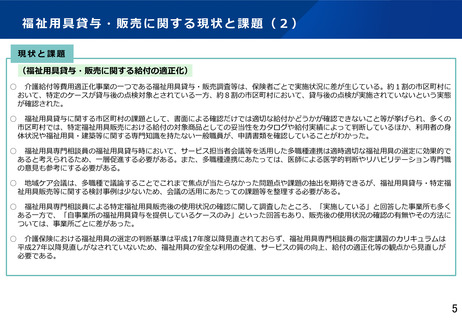

福祉用具貸与・販売に関する現状と課題(2)

現状と課題

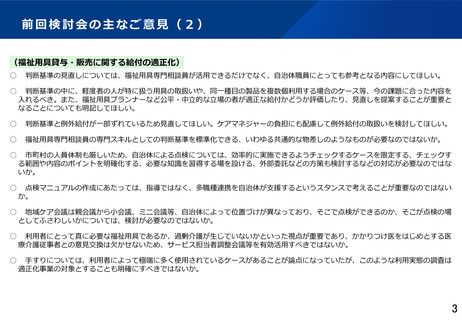

(福祉用具貸与・販売に関する給付の適正化)

○

介護給付等費用適正化事業の一つである福祉用具貸与・販売調査等は、保険者ごとで実施状況に差が生じている。約1割の市区町村に

おいて、特定のケースが貸与後の点検対象とされている一方、約8割の市区町村において、貸与後の点検が実施されていないという実態

が確認された。

○

福祉用具貸与に関する市区町村の課題として、書面による確認だけでは適切な給付かどうかが確認できないこと等が挙げられ、多くの

市区町村では、特定福祉用具販売における給付の対象商品としての妥当性をカタログや給付実績によって判断しているほか、利用者の身

体状況や福祉用具・建築等に関する専門知識を持たない一般職員が、申請書類を確認していることがわかった。

○

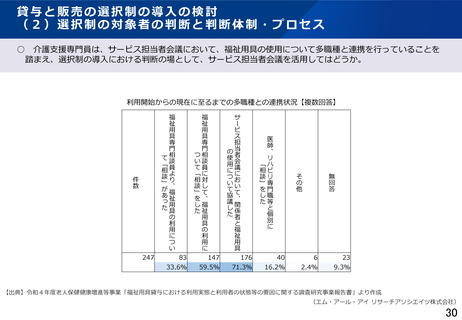

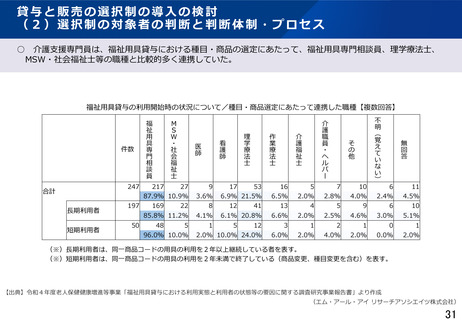

福祉用具専門相談員の福祉用具貸与時において、サービス担当者会議等を活用した多職種連携は適時適切な福祉用具の選定に効果的で

あると考えられるため、一層促進する必要がある。また、多職種連携にあたっては、医師による医学的判断やリハビリテーション専門職

の意見も参考にする必要がある。

○

地域ケア会議は、多職種で議論することでこれまで焦点が当たらなかった問題点や課題の抽出を期待できるが、福祉用具貸与・特定福

祉用具販売等に関する検討事例は少ないため、会議の活用にあたっての課題等を整理する必要がある。

○

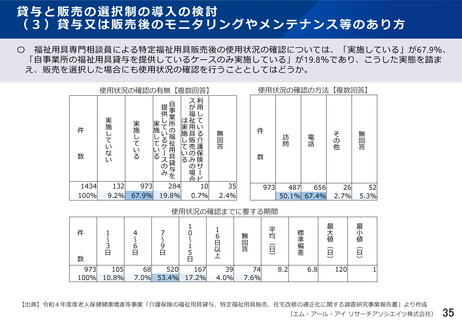

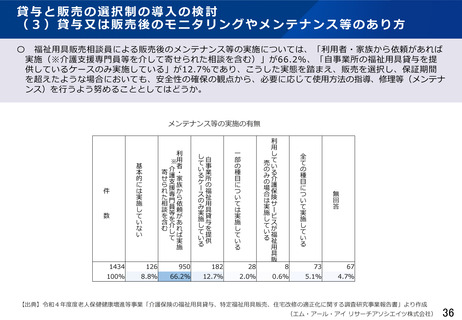

福祉用具専門相談員による特定福祉用具販売後の使用状況の確認に関して調査したところ、「実施している」と回答した事業所も多く

ある一方で、「自事業所の福祉用具貸与を提供しているケースのみ」といった回答もあり、販売後の使用状況の確認の有無やその方法に

ついては、事業所ごとに差があった。

○

介護保険における福祉用具の選定の判断基準は平成17年度以降見直されておらず、福祉用具専門相談員の指定講習のカリキュラムは

平成27年以降見直しがなされていないため、福祉用具の安全な利用の促進、サービスの質の向上、給付の適正化等の観点から見直しが

必要である。

5

現状と課題

(福祉用具貸与・販売に関する給付の適正化)

○

介護給付等費用適正化事業の一つである福祉用具貸与・販売調査等は、保険者ごとで実施状況に差が生じている。約1割の市区町村に

おいて、特定のケースが貸与後の点検対象とされている一方、約8割の市区町村において、貸与後の点検が実施されていないという実態

が確認された。

○

福祉用具貸与に関する市区町村の課題として、書面による確認だけでは適切な給付かどうかが確認できないこと等が挙げられ、多くの

市区町村では、特定福祉用具販売における給付の対象商品としての妥当性をカタログや給付実績によって判断しているほか、利用者の身

体状況や福祉用具・建築等に関する専門知識を持たない一般職員が、申請書類を確認していることがわかった。

○

福祉用具専門相談員の福祉用具貸与時において、サービス担当者会議等を活用した多職種連携は適時適切な福祉用具の選定に効果的で

あると考えられるため、一層促進する必要がある。また、多職種連携にあたっては、医師による医学的判断やリハビリテーション専門職

の意見も参考にする必要がある。

○

地域ケア会議は、多職種で議論することでこれまで焦点が当たらなかった問題点や課題の抽出を期待できるが、福祉用具貸与・特定福

祉用具販売等に関する検討事例は少ないため、会議の活用にあたっての課題等を整理する必要がある。

○

福祉用具専門相談員による特定福祉用具販売後の使用状況の確認に関して調査したところ、「実施している」と回答した事業所も多く

ある一方で、「自事業所の福祉用具貸与を提供しているケースのみ」といった回答もあり、販売後の使用状況の確認の有無やその方法に

ついては、事業所ごとに差があった。

○

介護保険における福祉用具の選定の判断基準は平成17年度以降見直されておらず、福祉用具専門相談員の指定講習のカリキュラムは

平成27年以降見直しがなされていないため、福祉用具の安全な利用の促進、サービスの質の向上、給付の適正化等の観点から見直しが

必要である。

5