よむ、つかう、まなぶ。

資料2 これまでの議論を踏まえた福祉用具貸与・販売種目のあり方 (11 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34873.html |

| 出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第8回 8/28)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

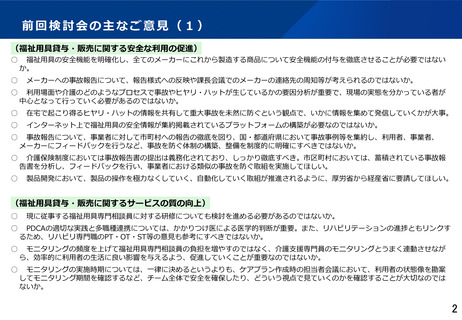

前回検討会における主なご意見(1)

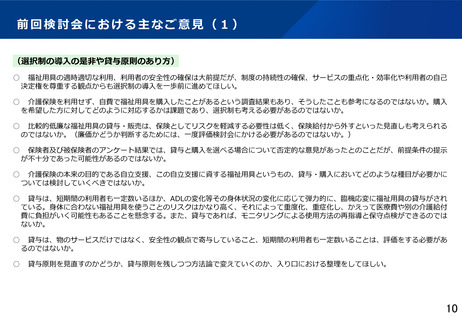

(選択制の導入の是非や貸与原則のあり方)

○

福祉用具の適時適切な利用、利用者の安全性の確保は大前提だが、制度の持続性の確保、サービスの重点化・効率化や利用者の自己

決定権を尊重する観点からも選択制の導入を一歩前に進めてほしい。

○

介護保険を利用せず、自費で福祉用具を購入したことがあるという調査結果もあり、そうしたことも参考になるのではないか。購入

を希望した方に対してどのように対応するかは課題であり、選択制も考える必要があるのではないか。

○

比較的低廉な福祉用具の貸与・販売は、保険としてリスクを軽減する必要性は低く、保険給付から外すといった見直しも考えられる

のではないか。(廉価かどうか判断するためには、一度評価検討会にかける必要があるのではないか。)

○

保険者及び被保険者のアンケート結果では、貸与と購入を選べる場合について否定的な意見があったとのことだが、前提条件の提示

が不十分であった可能性があるのではないか。

○

介護保険の本来の目的である自立支援、この自立支援に資する福祉用具というもの、貸与・購入においてどのような種目が必要かに

ついては検討していくべきではないか。

○

貸与は、短期間の利用者も一定数いるほか、ADLの変化等その身体状況の変化に応じて弾力的に、臨機応変に福祉用具の貸与がされ

ている。身体に合わない福祉用具を使うことのリスクはかなり高く、それによって重度化、重症化し、かえって医療費や別の介護給付

費に負担がいく可能性もあることを懸念する。また、貸与であれば、モニタリングによる使用方法の再指導と保守点検ができるのでは

ないか。

○

貸与は、物のサービスだけではなく、安全性の観点で寄与していること、短期間の利用者も一定数いることは、評価をする必要があ

るのではないか。

○

貸与原則を見直すのかどうか、貸与原則を残しつつ方法論で変えていくのか、入り口における整理をしてほしい。

10

(選択制の導入の是非や貸与原則のあり方)

○

福祉用具の適時適切な利用、利用者の安全性の確保は大前提だが、制度の持続性の確保、サービスの重点化・効率化や利用者の自己

決定権を尊重する観点からも選択制の導入を一歩前に進めてほしい。

○

介護保険を利用せず、自費で福祉用具を購入したことがあるという調査結果もあり、そうしたことも参考になるのではないか。購入

を希望した方に対してどのように対応するかは課題であり、選択制も考える必要があるのではないか。

○

比較的低廉な福祉用具の貸与・販売は、保険としてリスクを軽減する必要性は低く、保険給付から外すといった見直しも考えられる

のではないか。(廉価かどうか判断するためには、一度評価検討会にかける必要があるのではないか。)

○

保険者及び被保険者のアンケート結果では、貸与と購入を選べる場合について否定的な意見があったとのことだが、前提条件の提示

が不十分であった可能性があるのではないか。

○

介護保険の本来の目的である自立支援、この自立支援に資する福祉用具というもの、貸与・購入においてどのような種目が必要かに

ついては検討していくべきではないか。

○

貸与は、短期間の利用者も一定数いるほか、ADLの変化等その身体状況の変化に応じて弾力的に、臨機応変に福祉用具の貸与がされ

ている。身体に合わない福祉用具を使うことのリスクはかなり高く、それによって重度化、重症化し、かえって医療費や別の介護給付

費に負担がいく可能性もあることを懸念する。また、貸与であれば、モニタリングによる使用方法の再指導と保守点検ができるのでは

ないか。

○

貸与は、物のサービスだけではなく、安全性の観点で寄与していること、短期間の利用者も一定数いることは、評価をする必要があ

るのではないか。

○

貸与原則を見直すのかどうか、貸与原則を残しつつ方法論で変えていくのか、入り口における整理をしてほしい。

10