よむ、つかう、まなぶ。

資料2 これまでの議論を踏まえた福祉用具貸与・販売種目のあり方 (13 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34873.html |

| 出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第8回 8/28)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

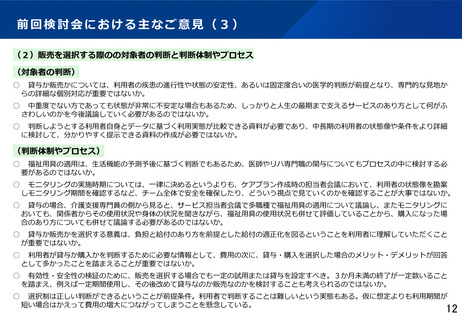

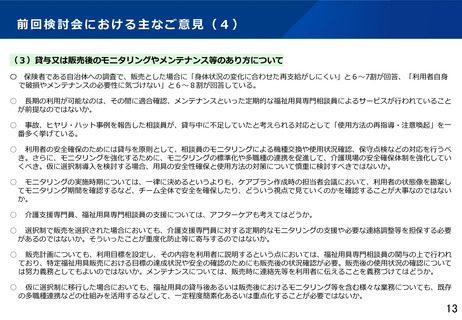

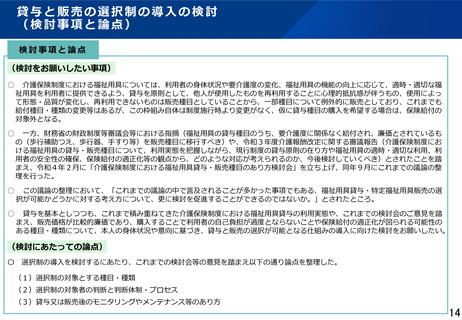

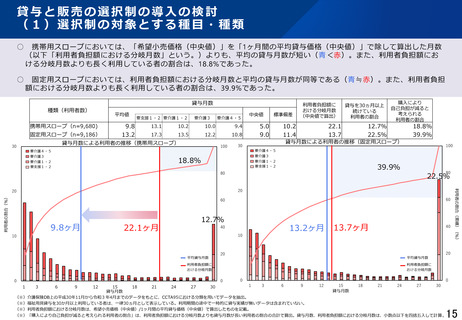

前回検討会における主なご意見(3)

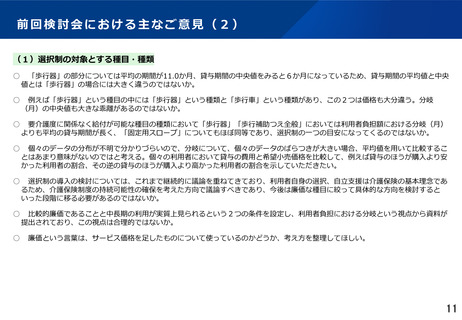

(2)販売を選択する際のの対象者の判断と判断体制やプロセス

(対象者の判断)

○

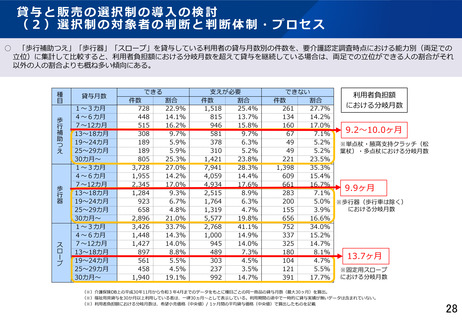

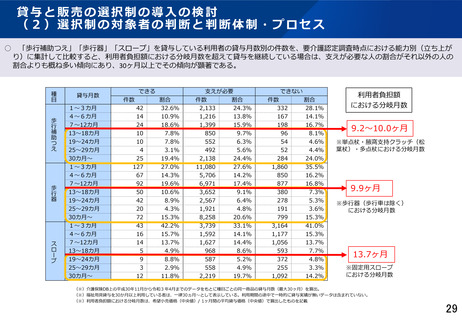

貸与か販売かについては、利用者の疾患の進行性や状態の安定性、あるいは固定度合いの医学的判断が前提となり、専門的な見地か

らの詳細な個別対応が重要ではないか。

○

中重度でない方であっても状態が非常に不安定な場合もあるため、しっかりと人生の最期まで支えるサービスのあり方として何がふ

さわしいのかを今後議論していく必要があるのではないか。

○

判断しようとする利用者自身とデータに基づく利用実態が比較できる資料が必要であり、中長期の利用者の状態像や条件をより詳細

に検討して、分かりやすく提示できる資料の作成が必要ではないか。

(判断体制やプロセス)

○

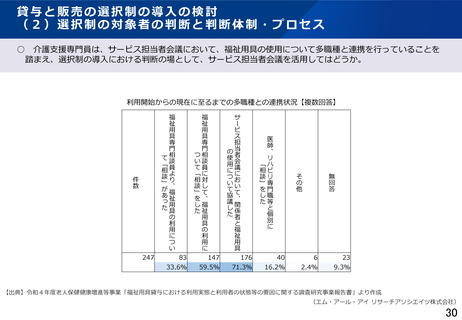

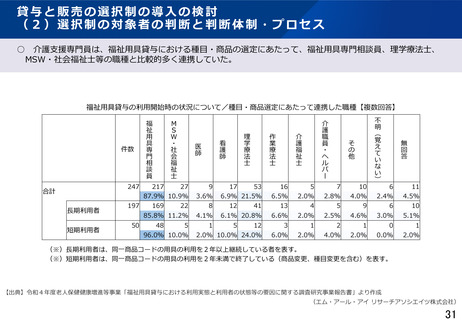

福祉用具の適用は、生活機能の予測予後に基づく判断でもあるため、医師やリハ専門職の関与についてもプロセスの中に検討する必

要があるのではないか。

○

モニタリングの実施時期については、一律に決めるというよりも、ケアプラン作成時の担当者会議において、利用者の状態像を勘案

しモニタリング期間を確認するなど、チーム全体で安全を確保したり、どういう視点で見ていくのかを確認することが大事ではないか。

○

貸与の場合、介護支援専門員の側から見ると、サービス担当者会議で多職種で福祉用具の適用について議論し、またモニタリングに

おいても、関係者からその使用状況や身体の状況を聞きながら、福祉用具の使用状況も併せて評価していることから、購入になった場

合のあり方についても併せて議論する必要があるのではないか。

○

貸与か販売かを選択する意義は、負担と給付のあり方を前提とした給付の適正化を図るということを利用者に理解していただくこと

が重要ではないか。

○

利用者が貸与か購入かを判断するために必要な情報として、費用の次に、貸与・購入を選択した場合のメリット・デメリットが回答

として多かったことを踏まえることが重要ではないか。

○

有効性・安全性の検証のために、販売を選択する場合でも一定の試用または貸与を設定すべき。3か月未満の終了が一定数いること

を踏まえ、例えば一定期間使用し、その後改めて貸与なのか販売なのかを検討することも考えられるのではないか。

○

選択制は正しい判断ができるということが前提条件。利用者で判断することは難しいという実態もある。仮に想定よりも利用期間が

短い場合はかえって費用の増大につながってしまうことを懸念している。

12

(2)販売を選択する際のの対象者の判断と判断体制やプロセス

(対象者の判断)

○

貸与か販売かについては、利用者の疾患の進行性や状態の安定性、あるいは固定度合いの医学的判断が前提となり、専門的な見地か

らの詳細な個別対応が重要ではないか。

○

中重度でない方であっても状態が非常に不安定な場合もあるため、しっかりと人生の最期まで支えるサービスのあり方として何がふ

さわしいのかを今後議論していく必要があるのではないか。

○

判断しようとする利用者自身とデータに基づく利用実態が比較できる資料が必要であり、中長期の利用者の状態像や条件をより詳細

に検討して、分かりやすく提示できる資料の作成が必要ではないか。

(判断体制やプロセス)

○

福祉用具の適用は、生活機能の予測予後に基づく判断でもあるため、医師やリハ専門職の関与についてもプロセスの中に検討する必

要があるのではないか。

○

モニタリングの実施時期については、一律に決めるというよりも、ケアプラン作成時の担当者会議において、利用者の状態像を勘案

しモニタリング期間を確認するなど、チーム全体で安全を確保したり、どういう視点で見ていくのかを確認することが大事ではないか。

○

貸与の場合、介護支援専門員の側から見ると、サービス担当者会議で多職種で福祉用具の適用について議論し、またモニタリングに

おいても、関係者からその使用状況や身体の状況を聞きながら、福祉用具の使用状況も併せて評価していることから、購入になった場

合のあり方についても併せて議論する必要があるのではないか。

○

貸与か販売かを選択する意義は、負担と給付のあり方を前提とした給付の適正化を図るということを利用者に理解していただくこと

が重要ではないか。

○

利用者が貸与か購入かを判断するために必要な情報として、費用の次に、貸与・購入を選択した場合のメリット・デメリットが回答

として多かったことを踏まえることが重要ではないか。

○

有効性・安全性の検証のために、販売を選択する場合でも一定の試用または貸与を設定すべき。3か月未満の終了が一定数いること

を踏まえ、例えば一定期間使用し、その後改めて貸与なのか販売なのかを検討することも考えられるのではないか。

○

選択制は正しい判断ができるということが前提条件。利用者で判断することは難しいという実態もある。仮に想定よりも利用期間が

短い場合はかえって費用の増大につながってしまうことを懸念している。

12