よむ、つかう、まなぶ。

資料2 これまでの議論を踏まえた福祉用具貸与・販売種目のあり方 (35 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34873.html |

| 出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第8回 8/28)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

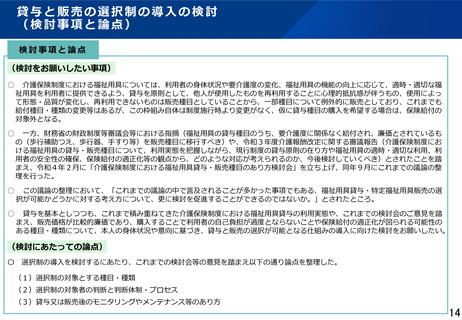

貸与と販売の選択制の導入の検討

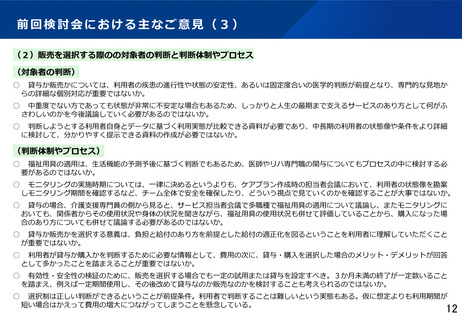

(2)選択制の対象者の判断と判断体制・プロセス

対応の方向性案

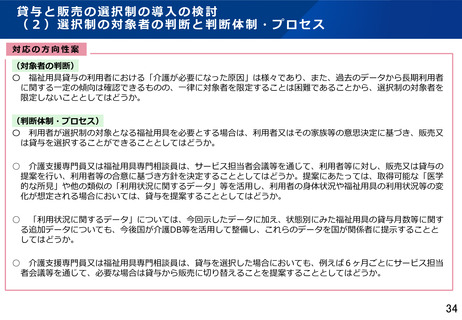

(対象者の判断)

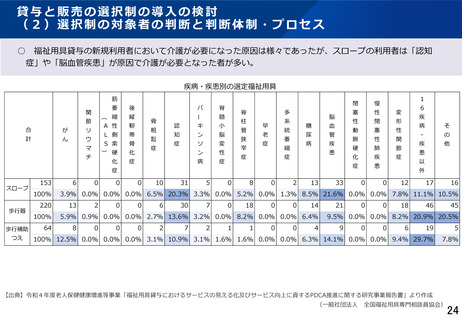

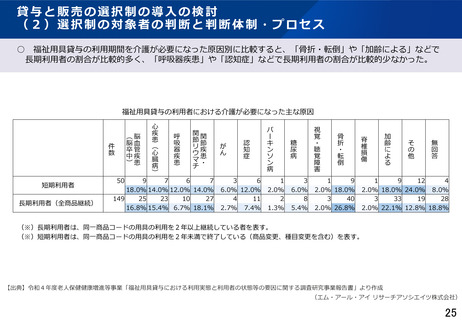

〇 福祉用具貸与の利用者における「介護が必要になった原因」は様々であり、また、過去のデータから長期利用者

に関する一定の傾向は確認できるものの、一律に対象者を限定することは困難であることから、選択制の対象者を

限定しないこととしてはどうか。

(判断体制・プロセス)

〇 利用者が選択制の対象となる福祉用具を必要とする場合は、利用者又はその家族等の意思決定に基づき、販売又

は貸与を選択することができることとしてはどうか。

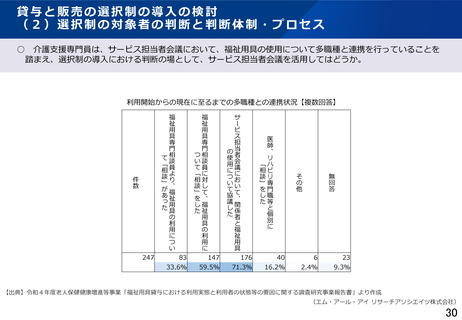

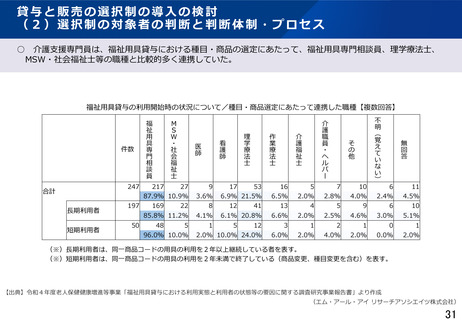

○ 介護支援専門員又は福祉用具専門相談員は、サービス担当者会議等を通じて、利用者等に対し、販売又は貸与の

提案を行い、利用者等の合意に基づき方針を決定することとしてはどうか。提案にあたっては、取得可能な「医学

的な所見」や他の類似の「利用状況に関するデータ」等を活用し、利用者の身体状況や福祉用具の利用状況等の変

化が想定される場合においては、貸与を提案することとしてはどうか。

○

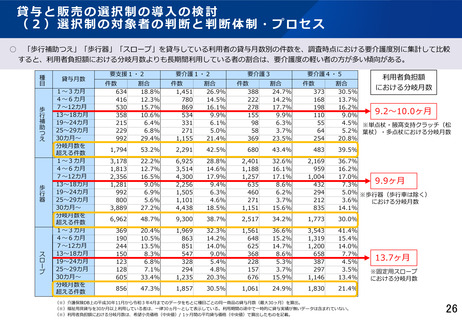

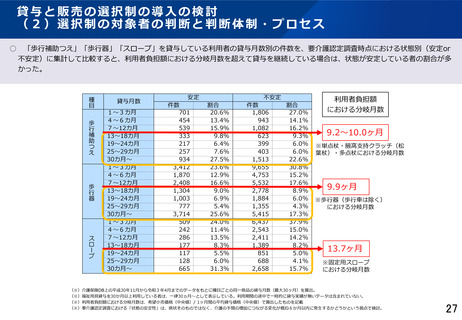

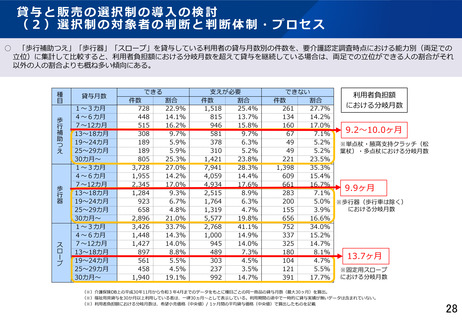

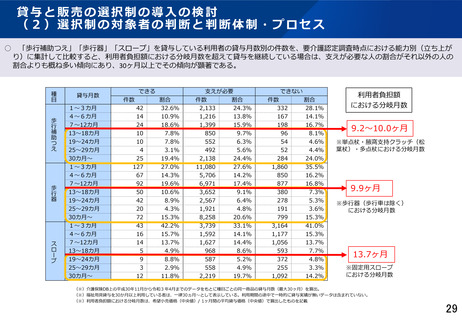

「利用状況に関するデータ」については、今回示したデータに加え、状態別にみた福祉用具の貸与月数等に関す

る追加データについても、今後国が介護DB等を活用して整備し、これらのデータを国が関係者に提示することと

してはどうか。

○ 介護支援専門員又は福祉用具専門相談員は、貸与を選択した場合においても、例えば6ヶ月ごとにサービス担当

者会議等を通じて、必要な場合は貸与から販売に切り替えることを提案することとしてはどうか。

34

(2)選択制の対象者の判断と判断体制・プロセス

対応の方向性案

(対象者の判断)

〇 福祉用具貸与の利用者における「介護が必要になった原因」は様々であり、また、過去のデータから長期利用者

に関する一定の傾向は確認できるものの、一律に対象者を限定することは困難であることから、選択制の対象者を

限定しないこととしてはどうか。

(判断体制・プロセス)

〇 利用者が選択制の対象となる福祉用具を必要とする場合は、利用者又はその家族等の意思決定に基づき、販売又

は貸与を選択することができることとしてはどうか。

○ 介護支援専門員又は福祉用具専門相談員は、サービス担当者会議等を通じて、利用者等に対し、販売又は貸与の

提案を行い、利用者等の合意に基づき方針を決定することとしてはどうか。提案にあたっては、取得可能な「医学

的な所見」や他の類似の「利用状況に関するデータ」等を活用し、利用者の身体状況や福祉用具の利用状況等の変

化が想定される場合においては、貸与を提案することとしてはどうか。

○

「利用状況に関するデータ」については、今回示したデータに加え、状態別にみた福祉用具の貸与月数等に関す

る追加データについても、今後国が介護DB等を活用して整備し、これらのデータを国が関係者に提示することと

してはどうか。

○ 介護支援専門員又は福祉用具専門相談員は、貸与を選択した場合においても、例えば6ヶ月ごとにサービス担当

者会議等を通じて、必要な場合は貸与から販売に切り替えることを提案することとしてはどうか。

34