よむ、つかう、まなぶ。

資料2 これまでの議論を踏まえた福祉用具貸与・販売種目のあり方 (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34873.html |

| 出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第8回 8/28)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

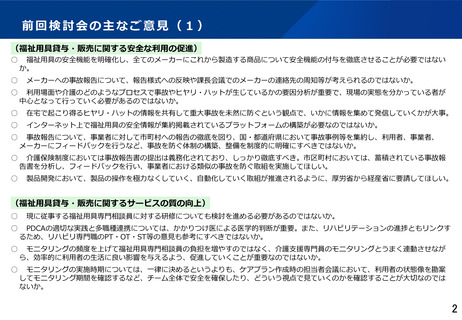

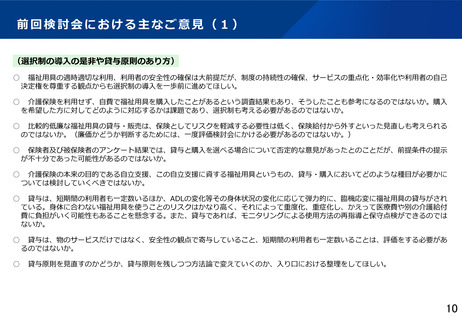

前回検討会の主なご意見(1)

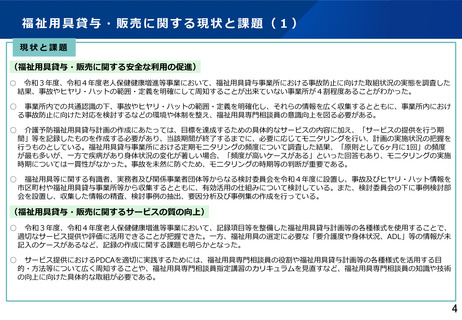

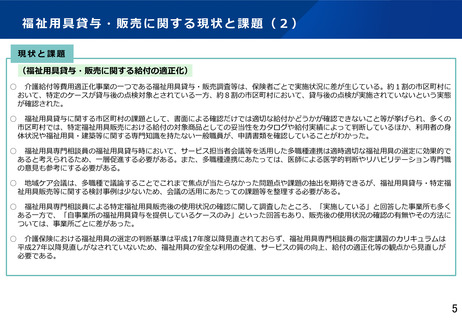

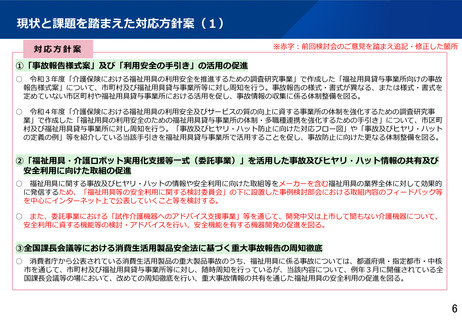

(福祉用具貸与・販売に関する安全な利用の促進)

○

○

○

福祉用具の安全機能を明確化し、全てのメーカーにこれから製造する商品について安全機能の付与を徹底させることが必要ではない

か。

メーカーへの事故報告について、報告様式への反映や課長会議でのメーカーの連絡先の周知等が考えられるのではないか。

利用場面や介護のどのようなプロセスで事故やヒヤリ・ハットが生じているかの要因分析が重要で、現場の実態を分かっている者が

中心となって行っていく必要があるのではないか。

○

在宅で起こり得るヒヤリ・ハットの情報を共有して重大事故を未然に防ぐという観点で、いかに情報を集めて発信していくかが大事。

○

インターネット上で福祉用具の安全情報が集約掲載されているプラットフォームの構築が必要なのではないか。

○

事故報告について、事業者に対して市町村への報告の徹底を図り、国・都道府県において事故事例等を集約し、利用者、事業者、

メーカーにフィードバックを行うなど、事故を防ぐ体制の構築、整備を制度的に明確にすべきではないか。

○

介護保険制度においては事故報告書の提出は義務化されており、しっかり徹底すべき。市区町村においては、蓄積されている事故報

告書を分析し、フィードバックを行い、事業者における類似の事故を防ぐ取組を実施してほしい。

○

製品開発において、製品の操作を極力なくしていく、自動化していく取組が推進されるように、厚労省から経産省に要請してほしい。

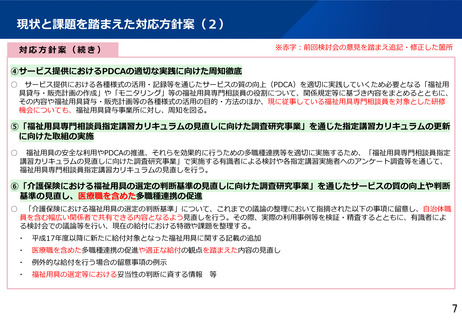

(福祉用具貸与・販売に関するサービスの質の向上)

○

現に従事する福祉用具専門相談員に対する研修についても検討を進める必要があるのではないか。

○

PDCAの適切な実践と多職種連携については、かかりつけ医による医学的判断が重要。また、リハビリテーションの進捗ともリンクす

るため、リハビリ専門職のPT・OT・ST等の意見も参考にすべきではないか。

○

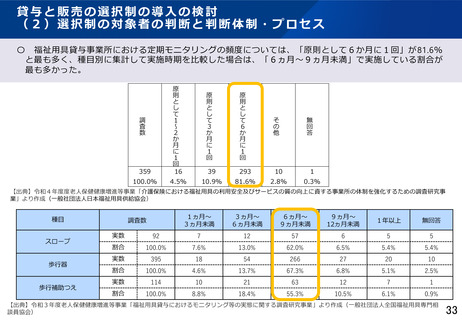

モニタリングの頻度を上げて福祉用具専門相談員の負担を増やすのではなく、介護支援専門員のモニタリングとうまく連動させなが

ら、効率的に利用者の生活に良い影響を与えるよう、促進していくことが重要なのではないか。

○

モニタリングの実施時期については、一律に決めるというよりも、ケアプラン作成時の担当者会議において、利用者の状態像を勘案

してモニタリング期間を確認するなど、チーム全体で安全を確保したり、どういう視点で見ていくのかを確認することが大切なのでは

ないか。

2

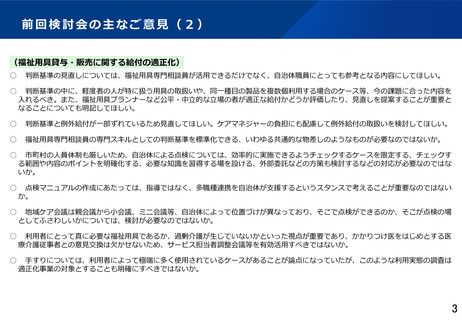

(福祉用具貸与・販売に関する安全な利用の促進)

○

○

○

福祉用具の安全機能を明確化し、全てのメーカーにこれから製造する商品について安全機能の付与を徹底させることが必要ではない

か。

メーカーへの事故報告について、報告様式への反映や課長会議でのメーカーの連絡先の周知等が考えられるのではないか。

利用場面や介護のどのようなプロセスで事故やヒヤリ・ハットが生じているかの要因分析が重要で、現場の実態を分かっている者が

中心となって行っていく必要があるのではないか。

○

在宅で起こり得るヒヤリ・ハットの情報を共有して重大事故を未然に防ぐという観点で、いかに情報を集めて発信していくかが大事。

○

インターネット上で福祉用具の安全情報が集約掲載されているプラットフォームの構築が必要なのではないか。

○

事故報告について、事業者に対して市町村への報告の徹底を図り、国・都道府県において事故事例等を集約し、利用者、事業者、

メーカーにフィードバックを行うなど、事故を防ぐ体制の構築、整備を制度的に明確にすべきではないか。

○

介護保険制度においては事故報告書の提出は義務化されており、しっかり徹底すべき。市区町村においては、蓄積されている事故報

告書を分析し、フィードバックを行い、事業者における類似の事故を防ぐ取組を実施してほしい。

○

製品開発において、製品の操作を極力なくしていく、自動化していく取組が推進されるように、厚労省から経産省に要請してほしい。

(福祉用具貸与・販売に関するサービスの質の向上)

○

現に従事する福祉用具専門相談員に対する研修についても検討を進める必要があるのではないか。

○

PDCAの適切な実践と多職種連携については、かかりつけ医による医学的判断が重要。また、リハビリテーションの進捗ともリンクす

るため、リハビリ専門職のPT・OT・ST等の意見も参考にすべきではないか。

○

モニタリングの頻度を上げて福祉用具専門相談員の負担を増やすのではなく、介護支援専門員のモニタリングとうまく連動させなが

ら、効率的に利用者の生活に良い影響を与えるよう、促進していくことが重要なのではないか。

○

モニタリングの実施時期については、一律に決めるというよりも、ケアプラン作成時の担当者会議において、利用者の状態像を勘案

してモニタリング期間を確認するなど、チーム全体で安全を確保したり、どういう視点で見ていくのかを確認することが大切なのでは

ないか。

2