よむ、つかう、まなぶ。

参考資料5 5事業について(補足資料) (15 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28786.html |

| 出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第16回 10/26)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

見直しの方向性

R4.10.12 第8回地域医療構想及び

医師確保計画に関するWG 資料1を改変

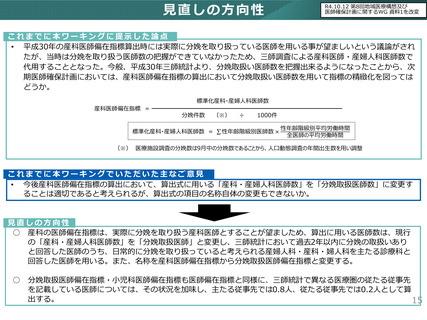

これまでに本ワーキングに提示した論点

• 平成30年の産科医師偏在指標算出時には実際に分娩を取り扱っている医師を用いる事が望ましいという議論がされ

たが、当時は分娩を取り扱う医師数の把握ができていなかったため、三師調査による産科医師・産婦人科医師数で

代用することとなった。今般、平成30年三師統計より、分娩取扱い医師数を把握出来るようになったことから、次

期医師確保計画においては、産科医師偏在指標の算出において分娩取扱い医師数を用いて指標の精緻化を図っては

どうか。

標準化産科・産婦人科医師数

産科医師偏在指標 =

分娩件数

(※)

÷

1000件

標準化産科・産婦人科医師数 = σ 性年齢階級別医師数 ×

性年齢階級別平均労働時間

全医師の平均労働時間

(※) 医療施設調査の分娩数は9月中の分娩数であることから、人口動態調査の年間出生数を用い調整

これまでに本ワーキングでいただいた主なご意見

• 今後産科医師偏在指標の算出において、算出式に用いる「産科・産婦人科医師数」を「分娩取扱医師数」に変更す

ることは適切であると考えられるが、算出式の項目の名称自体の変更もできないか。

見直しの方向性

○ 産科の医師偏在指標は、実際に分娩を取り扱う産科医師とすることが望ましため、算出に用いる医師数は、現行

の「産科・産婦人科医師数」を「分娩取扱医師」と変更し、三師統計において過去2年以内に分娩の取扱いあり

と回答した医師のうち、日常的に分娩を取り扱っていると考えられる産婦人科・産科・婦人科を主たる診療科と

回答した医師を用いる。また、名称を産科医師偏在指標から分娩取扱医師偏在指標と変更する。

○ 分娩取扱医師偏在指標・小児科医師偏在指標も医師偏在指標と同様に、三師統計で異なる医療圏の従たる従事先

を記載している医師については、その状況を加味し、主たる従事先では0.8人、従たる従事先では0.2人として算

出する。

15

R4.10.12 第8回地域医療構想及び

医師確保計画に関するWG 資料1を改変

これまでに本ワーキングに提示した論点

• 平成30年の産科医師偏在指標算出時には実際に分娩を取り扱っている医師を用いる事が望ましいという議論がされ

たが、当時は分娩を取り扱う医師数の把握ができていなかったため、三師調査による産科医師・産婦人科医師数で

代用することとなった。今般、平成30年三師統計より、分娩取扱い医師数を把握出来るようになったことから、次

期医師確保計画においては、産科医師偏在指標の算出において分娩取扱い医師数を用いて指標の精緻化を図っては

どうか。

標準化産科・産婦人科医師数

産科医師偏在指標 =

分娩件数

(※)

÷

1000件

標準化産科・産婦人科医師数 = σ 性年齢階級別医師数 ×

性年齢階級別平均労働時間

全医師の平均労働時間

(※) 医療施設調査の分娩数は9月中の分娩数であることから、人口動態調査の年間出生数を用い調整

これまでに本ワーキングでいただいた主なご意見

• 今後産科医師偏在指標の算出において、算出式に用いる「産科・産婦人科医師数」を「分娩取扱医師数」に変更す

ることは適切であると考えられるが、算出式の項目の名称自体の変更もできないか。

見直しの方向性

○ 産科の医師偏在指標は、実際に分娩を取り扱う産科医師とすることが望ましため、算出に用いる医師数は、現行

の「産科・産婦人科医師数」を「分娩取扱医師」と変更し、三師統計において過去2年以内に分娩の取扱いあり

と回答した医師のうち、日常的に分娩を取り扱っていると考えられる産婦人科・産科・婦人科を主たる診療科と

回答した医師を用いる。また、名称を産科医師偏在指標から分娩取扱医師偏在指標と変更する。

○ 分娩取扱医師偏在指標・小児科医師偏在指標も医師偏在指標と同様に、三師統計で異なる医療圏の従たる従事先

を記載している医師については、その状況を加味し、主たる従事先では0.8人、従たる従事先では0.2人として算

出する。

15