よむ、つかう、まなぶ。

【資料2】医療保険制度における出産に対する支援の強化について (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66117.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第204回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

前回いただいた主な御意見(2)

(注)主な御意見を事務局で整理したもの(御意見の趣旨を踏まえて一部文言を整理している場合がある)

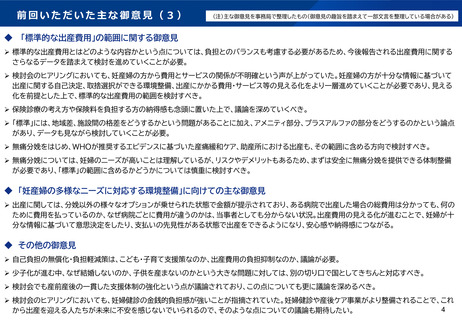

◆ 給付体系の在り方に関する御意見(続き)

➢ 出産費用に関しては、希望する誰もが安心して出産できる制度とすることが重要。出産に伴う経済的負担の軽減を図ることはもとより、分娩を取

り扱う医療機関の経営状況も踏まえ、具体的な制度設計に当たっては、地域の周産期医療提供体制が維持されるよう、現場の実情を十分踏まえ

た検討をすべき。

➢ もともと産科医療機関が成り立っているベースとしては、自由診療という形で、現在の各産科の医療機関に見合った形の人員基準や施設の体制

を整えられ、それに呼応した形のコスト構造になっている。 そういう点も含めて議論は丁寧にしていくべき。

➢ 周産期医療提供体制の確保についての問題は、いわば国としての体制の問題として捉えるべき。出産に対する給付体系の見直しとは切り離して

別途解決を図るべき。公費と保険料の負担の在り方についてもよく議論すべき。

➢ 周産期医療提供体制の確保は重要な課題。一方、保険医療財政には限りがあるため、税と保険の性格の違いを踏まえ、それぞれの目的に応じた

施策を検討していくべき。

➢ 出産は、医療的な安全の確保とともに、助産師による助産ケアを通じて妊産婦の不安を軽減し、安全に導くことが重要。妊産婦の多様なニーズを

尊重し、全ての出産の場が新たな枠組みの中に適切に位置づけられることを期待。

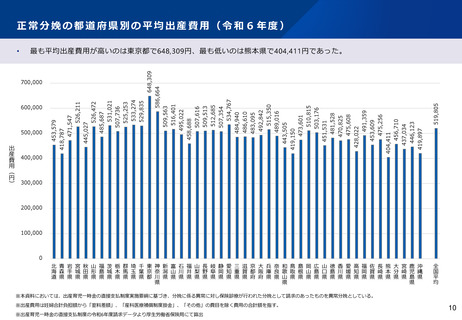

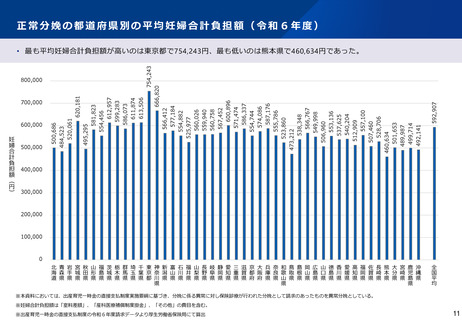

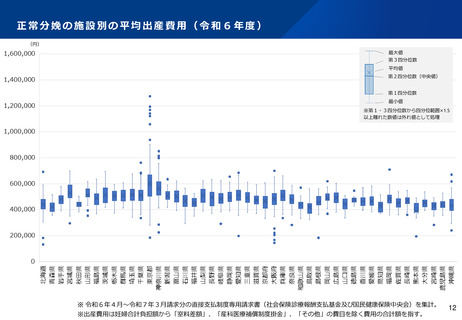

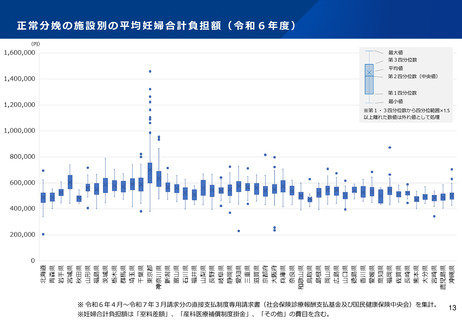

➢ 出産費用の都道府県間の差、施設間の差も大きいが、居住地域にかかわらず、経済的負担を軽減しながら妊娠・出産・産後の各期において必要な

支援が確実に受けられる仕組みを整備していくべき。

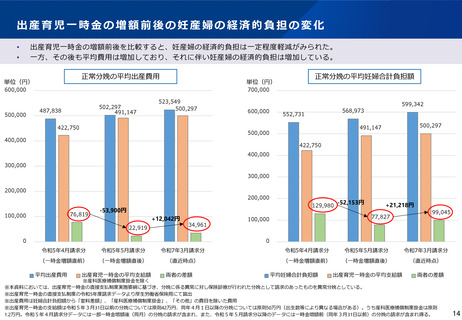

➢ 出産費用は子育ての入り口で一番負担を感じやすいところ。出産育児一時金はこれまでも引き上げをされてきたが、病院もそのタイミングで合わ

せて値上げをするということで、当事者にとっては負担軽減には繋がりづらいという諦めがある。

➢ 標準的な出産費用の自己負担無償化に向けては、医療の質の向上と標準化の観点から検討するべき。

➢ 現在の「出産一時金」という現金給付の仕組みではなく、現物給付としていくことが必要ではないか。

3

(注)主な御意見を事務局で整理したもの(御意見の趣旨を踏まえて一部文言を整理している場合がある)

◆ 給付体系の在り方に関する御意見(続き)

➢ 出産費用に関しては、希望する誰もが安心して出産できる制度とすることが重要。出産に伴う経済的負担の軽減を図ることはもとより、分娩を取

り扱う医療機関の経営状況も踏まえ、具体的な制度設計に当たっては、地域の周産期医療提供体制が維持されるよう、現場の実情を十分踏まえ

た検討をすべき。

➢ もともと産科医療機関が成り立っているベースとしては、自由診療という形で、現在の各産科の医療機関に見合った形の人員基準や施設の体制

を整えられ、それに呼応した形のコスト構造になっている。 そういう点も含めて議論は丁寧にしていくべき。

➢ 周産期医療提供体制の確保についての問題は、いわば国としての体制の問題として捉えるべき。出産に対する給付体系の見直しとは切り離して

別途解決を図るべき。公費と保険料の負担の在り方についてもよく議論すべき。

➢ 周産期医療提供体制の確保は重要な課題。一方、保険医療財政には限りがあるため、税と保険の性格の違いを踏まえ、それぞれの目的に応じた

施策を検討していくべき。

➢ 出産は、医療的な安全の確保とともに、助産師による助産ケアを通じて妊産婦の不安を軽減し、安全に導くことが重要。妊産婦の多様なニーズを

尊重し、全ての出産の場が新たな枠組みの中に適切に位置づけられることを期待。

➢ 出産費用の都道府県間の差、施設間の差も大きいが、居住地域にかかわらず、経済的負担を軽減しながら妊娠・出産・産後の各期において必要な

支援が確実に受けられる仕組みを整備していくべき。

➢ 出産費用は子育ての入り口で一番負担を感じやすいところ。出産育児一時金はこれまでも引き上げをされてきたが、病院もそのタイミングで合わ

せて値上げをするということで、当事者にとっては負担軽減には繋がりづらいという諦めがある。

➢ 標準的な出産費用の自己負担無償化に向けては、医療の質の向上と標準化の観点から検討するべき。

➢ 現在の「出産一時金」という現金給付の仕組みではなく、現物給付としていくことが必要ではないか。

3