よむ、つかう、まなぶ。

【資料3】精神疾患に係る医療体制について(情報通信機器を用いた診療) (5 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64896.html |

| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第11回 10/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

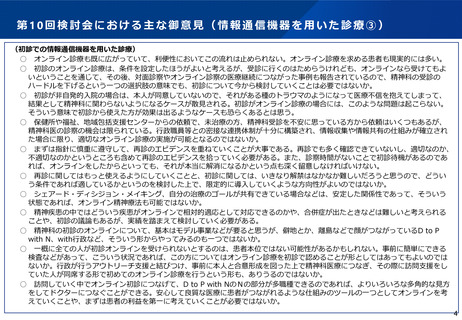

第10回検討会における主な御意見(情報通信機器を用いた診療④)

(情報通信機器を用いた診療の提供体制について)

○

オンライン診療は、患者の急変時に迅速な対面診療に移行できる体制が必須であるため、原則として当該医療機関の近隣に居住す

る患者に限って行うべきである。診療所単独で緊急時の対応が難しい場合には、地域の精神科病院との連携が必要不可欠である。

○

地域の精神科病院との連携が必要不可欠というのは、非常に重要。また、行政の精神保健におけるアウトリーチで精神科医との連

携が必要であることや精神科におけるかかりつけ医機能の中で面的な整備を行うことと、オンライン診療は連動するのではないか。

○

安全性の問題もあり、オンラインのみでの継続は難しい印象がある。緊急時に対応できるよう対面を組み合わせて実施できる医療

機関、医師が責任を持って行うことが前提と感じている。患者の居住する地域の医療体制についても理解して、自院で対応できない

場合は、円滑に連携ができるようにしておくことも必要ではないか。

○

地域支援としてのオンライン診療も含まれて、万が一、重症化したときには、地域の精神科医療機関に結びつけるような仕組みを

つくることなど、トータルとして地域に根ざして、地域包括ケアシステムをしっかりと実践していく方向性が重要。外来の役割を現

実的に分担して、その上で、救急になったときや安定したときの連携を考慮し、広がり方やインセンティブの検討も必要。

○

広域で使えるようにしてしまうと、逆に地方で医療の空洞化が起こらないかということも問題として考えなくてはいけないので、

圏域というか、遠隔でこれをよしとしてしまうのは、慎重になる必要があると思うし、できれば何らかの圏域をその地域の実情に合

わせて考えていくことが必要になってくると思う。

○

遠隔診療でD to P with Nの役割は非常に大きい。また、僻地のドクターを支援する意味でいうと、D to Dの遠隔のサポートは非常

に重要と考える。

○

非常勤の精神科の先生が対面で診療している方で、具合が悪くなったときに、保健所職員あるいは市や町の職員が付き添ってオン

ラインで診療してもらえるとよいと思う。急を要するかどうかを診療として判断してほしいと思う時がある。

○

枠組みとして市町村や保健所、精神保健福祉センター等の行政機関と医療機関が連携する中でオンラインを診療を進めていくのが

一つのモデルになると思う。今後も好事例を集めることが大切で、身体科のオンライン診療、画像診断やセカンドオピニオン、専門

性・特殊性を生かしているような特に海外の知見なども参考にできればよいのではないか。

5

(情報通信機器を用いた診療の提供体制について)

○

オンライン診療は、患者の急変時に迅速な対面診療に移行できる体制が必須であるため、原則として当該医療機関の近隣に居住す

る患者に限って行うべきである。診療所単独で緊急時の対応が難しい場合には、地域の精神科病院との連携が必要不可欠である。

○

地域の精神科病院との連携が必要不可欠というのは、非常に重要。また、行政の精神保健におけるアウトリーチで精神科医との連

携が必要であることや精神科におけるかかりつけ医機能の中で面的な整備を行うことと、オンライン診療は連動するのではないか。

○

安全性の問題もあり、オンラインのみでの継続は難しい印象がある。緊急時に対応できるよう対面を組み合わせて実施できる医療

機関、医師が責任を持って行うことが前提と感じている。患者の居住する地域の医療体制についても理解して、自院で対応できない

場合は、円滑に連携ができるようにしておくことも必要ではないか。

○

地域支援としてのオンライン診療も含まれて、万が一、重症化したときには、地域の精神科医療機関に結びつけるような仕組みを

つくることなど、トータルとして地域に根ざして、地域包括ケアシステムをしっかりと実践していく方向性が重要。外来の役割を現

実的に分担して、その上で、救急になったときや安定したときの連携を考慮し、広がり方やインセンティブの検討も必要。

○

広域で使えるようにしてしまうと、逆に地方で医療の空洞化が起こらないかということも問題として考えなくてはいけないので、

圏域というか、遠隔でこれをよしとしてしまうのは、慎重になる必要があると思うし、できれば何らかの圏域をその地域の実情に合

わせて考えていくことが必要になってくると思う。

○

遠隔診療でD to P with Nの役割は非常に大きい。また、僻地のドクターを支援する意味でいうと、D to Dの遠隔のサポートは非常

に重要と考える。

○

非常勤の精神科の先生が対面で診療している方で、具合が悪くなったときに、保健所職員あるいは市や町の職員が付き添ってオン

ラインで診療してもらえるとよいと思う。急を要するかどうかを診療として判断してほしいと思う時がある。

○

枠組みとして市町村や保健所、精神保健福祉センター等の行政機関と医療機関が連携する中でオンラインを診療を進めていくのが

一つのモデルになると思う。今後も好事例を集めることが大切で、身体科のオンライン診療、画像診断やセカンドオピニオン、専門

性・特殊性を生かしているような特に海外の知見なども参考にできればよいのではないか。

5