よむ、つかう、まなぶ。

【資料3】精神疾患に係る医療体制について(情報通信機器を用いた診療) (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64896.html |

| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第11回 10/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

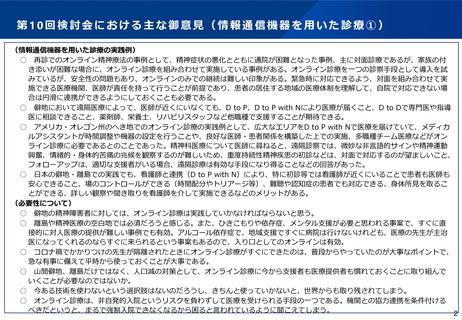

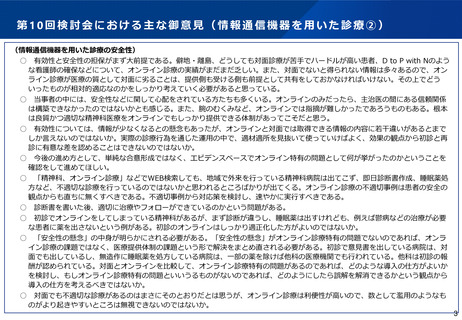

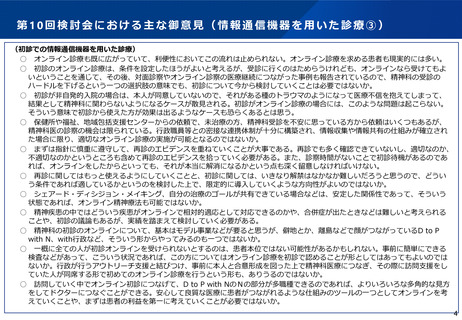

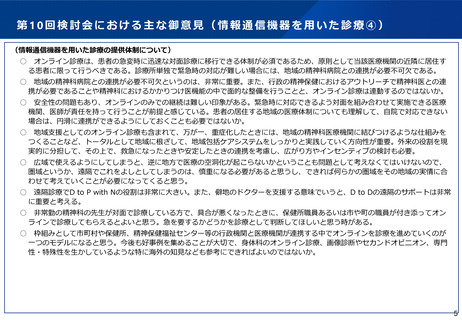

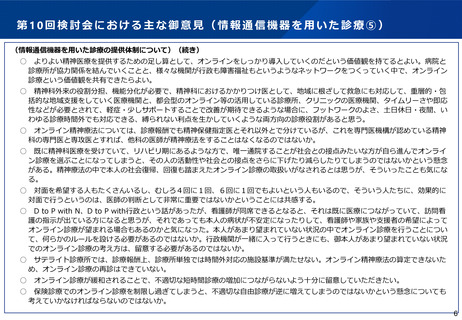

第10回検討会における主な御意見(情報通信機器を用いた診療②)

(情報通信機器を用いた診療の安全性)

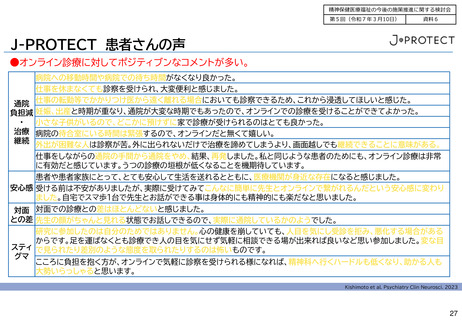

○ 有効性と安全性の担保がまず大前提である。僻地・離島、どうしても対面診療が苦手でハードルが高い患者、D to P with Nのよう

な看護師の確保などについて、オンライン診療の実績がまだまだ乏しい。また、対面でないと得られない情報は多々あるので、オン

ライン診療が医療の質として対面に劣ることは、提供側も受ける側も前提として共有をしておかなければいけない。その上でどう

いったものが相対的適応なのかをしっかり考えていく必要があると思っている。

○ 当事者の中には、安全性などに関して心配をされている方たちも多くいる。オンラインのみだったら、主治医の間にある信頼関係

は構築できなかったのではないかとも感じる。また、腕のむくみなど、オンラインでは指摘が難しかったであろうものもある。根本

は良質かつ適切な精神科医療をオンラインでもしっかり提供できる体制があってこそだと思う。

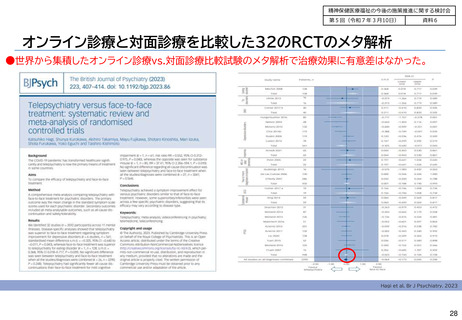

○ 有効性については、情報が少なくなるとの懸念もあったが、オンラインと対面では取得できる情報の内容に若干違いがあるとまで

しか言えないのではないか。実際の診療行為を通じた運用の中で、適材適所を見抜いて使っていけばよく、効果の観点から初診と再

診に有意な差を認めることはできないのではないか。

○ 今後の進め方として、単純な合意形成ではなく、エビデンスベースでオンライン特有の問題として何が挙がったのかということを

確認をして進めてほしい。

○ 「精神科、オンライン診療」などでWEB検索しても、地域で外来を行っている精神科病院は出てこず、即日診断書作成、睡眠薬処

方など、不適切な診療を行っているのではないかと思われるところばかりが出てくる。オンライン診療の不適切事例は患者の安全の

観点からも直ちに無くすべきである。不適切事例から対応策を検討し、速やかに実行すべきである。

○ 診断書を書いた後、適切に治療やフォローができているのかという問題がある。

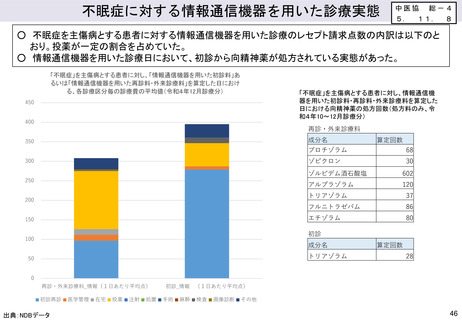

○ 初診でオンラインをしてしまっている精神科があるが、まず診断が違うし、睡眠薬は出すけれども、例えば鬱病などの治療が必要

な患者に薬を出さないという例がある。初診のオンラインはしっかり適正化した方がよいのではないか。

○ 「安全性の懸念」の中身が明らかにされる必要がある。「安全性の懸念」がオンライン診療特有の問題でないのであれば、オンラ

イン診療の課題ではなく、医療提供体制の課題という形で解決をまとめ直される必要がある。初診で意見書を出している病院は、対

面でも出しているし、無造作に睡眠薬を処方している病院は、一部の薬を除けば他科の医療機関でも行われている。他科は初診の報

酬が認められている。対面とオンラインを比較して、オンライン診療特有の問題があるのであれば、どのような導入の仕方がよいか

を検討し、もしオンライン診療特有の問題といいうるものがないのであれば、どのようにしたら誤解を解消できるかという観点から

導入の仕方を考えるべきではないか。

○ 対面でも不適切な診療があるのはまさにそのとおりだとは思うが、オンライン診療は利便性が高いので、数として濫用のようなも

のがより起きやすいところは無視できないのではないか。

3

(情報通信機器を用いた診療の安全性)

○ 有効性と安全性の担保がまず大前提である。僻地・離島、どうしても対面診療が苦手でハードルが高い患者、D to P with Nのよう

な看護師の確保などについて、オンライン診療の実績がまだまだ乏しい。また、対面でないと得られない情報は多々あるので、オン

ライン診療が医療の質として対面に劣ることは、提供側も受ける側も前提として共有をしておかなければいけない。その上でどう

いったものが相対的適応なのかをしっかり考えていく必要があると思っている。

○ 当事者の中には、安全性などに関して心配をされている方たちも多くいる。オンラインのみだったら、主治医の間にある信頼関係

は構築できなかったのではないかとも感じる。また、腕のむくみなど、オンラインでは指摘が難しかったであろうものもある。根本

は良質かつ適切な精神科医療をオンラインでもしっかり提供できる体制があってこそだと思う。

○ 有効性については、情報が少なくなるとの懸念もあったが、オンラインと対面では取得できる情報の内容に若干違いがあるとまで

しか言えないのではないか。実際の診療行為を通じた運用の中で、適材適所を見抜いて使っていけばよく、効果の観点から初診と再

診に有意な差を認めることはできないのではないか。

○ 今後の進め方として、単純な合意形成ではなく、エビデンスベースでオンライン特有の問題として何が挙がったのかということを

確認をして進めてほしい。

○ 「精神科、オンライン診療」などでWEB検索しても、地域で外来を行っている精神科病院は出てこず、即日診断書作成、睡眠薬処

方など、不適切な診療を行っているのではないかと思われるところばかりが出てくる。オンライン診療の不適切事例は患者の安全の

観点からも直ちに無くすべきである。不適切事例から対応策を検討し、速やかに実行すべきである。

○ 診断書を書いた後、適切に治療やフォローができているのかという問題がある。

○ 初診でオンラインをしてしまっている精神科があるが、まず診断が違うし、睡眠薬は出すけれども、例えば鬱病などの治療が必要

な患者に薬を出さないという例がある。初診のオンラインはしっかり適正化した方がよいのではないか。

○ 「安全性の懸念」の中身が明らかにされる必要がある。「安全性の懸念」がオンライン診療特有の問題でないのであれば、オンラ

イン診療の課題ではなく、医療提供体制の課題という形で解決をまとめ直される必要がある。初診で意見書を出している病院は、対

面でも出しているし、無造作に睡眠薬を処方している病院は、一部の薬を除けば他科の医療機関でも行われている。他科は初診の報

酬が認められている。対面とオンラインを比較して、オンライン診療特有の問題があるのであれば、どのような導入の仕方がよいか

を検討し、もしオンライン診療特有の問題といいうるものがないのであれば、どのようにしたら誤解を解消できるかという観点から

導入の仕方を考えるべきではないか。

○ 対面でも不適切な診療があるのはまさにそのとおりだとは思うが、オンライン診療は利便性が高いので、数として濫用のようなも

のがより起きやすいところは無視できないのではないか。

3