よむ、つかう、まなぶ。

【資料3】精神疾患に係る医療体制について(情報通信機器を用いた診療) (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64896.html |

| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第11回 10/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第10回検討会における主な御意見(情報通信機器を用いた診療①)

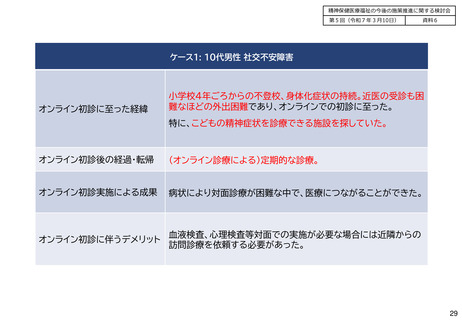

(情報通信機器を用いた診療の実践例)

○ 再診でのオンライン精神療法の事例として、精神症状の悪化とともに通院が困難となった事例、主に対面診療であるが、家族の付

き添いが困難な場合に、オンライン診療を組み合わせて実施している事例がある。オンライン診療を一つの診察手段として導入を試

みているが、安全性の問題もあり、オンラインのみでの継続は難しい印象がある。緊急時に対応できるよう、対面を組み合わせて実

施できる医療機関、医師が責任を持って行うことが前提であり、患者の居住する地域の医療体制を理解して、自院で対応できない場

合は円滑に連携ができるようにしておくことも必要である。

○ 僻地において遠隔医療によって、医師が近くにいなくても、D to P、D to P with Nにより医療が届くこと、D to Dで専門医や指導

医に相談できること、薬剤師、栄養士、リハビリスタッフなど他職種で支援することが期待できる。

○ アメリカ・オレゴン州のへき地でのオンライン診療の実践例として、広大なエリアをD to P with Nで医療を届けていて、メディカ

ルアシスタントが時間調整や機器の設定を行うことや、良好な医師・患者関係を構築した上での実施、多職種チーム医療などがオン

ライン診療に必要であるとのことであった。精神科医療について医師に尋ねると、遠隔診察では、微妙な非言語的サインや精神運動

興奮、情緒的・身体的苦痛の兆候を観察するのが難しいため、重度持続性精神疾患の初診などは、対面で対応するのが望ましいこと、

フォローアップは、適切な支援者がいる場合、遠隔診療は有効な手段になり得ることなどの回答があった。

○ 日本の僻地・離島での実践でも、看護師と連携(D to P with N)により、特に初診等では看護師が近くにいることで患者も医師も

安心できること、場のコントロールができる(時間配分やトリアージ等)、難聴や認知症の患者でも対応できる、身体所見を取るこ

とができる、詳しい観察や聞き取りを看護師を介して実施できるなどのメリットがある。

(必要性について)

○ 僻地の精神障害者に対しては、オンライン診療は実践していかなければならないと思う。

○ 離島や精神医療の空白地では必須だろうと感じる。また、ひきこもりや依存症、メンタル支援が必要と思われる事案で、すぐに直

接的に対人医療の提供が難しい事例でも有効。アルコール依存症で、地域支援ですぐに病院は行けないけれども、医療の先生が主治

医になってくれるのならすぐに来られるという事案もあるので、入り口としてのオンラインは有効。

○ コロナ禍でかかりつけの先生が隔離されたときにオンライン診療がすぐにできたのは、普段からやっていたのが大事なポイントで、

急な有事に備えて平時から使っておくことが大事である。

○ 山間僻地、離島だけではなく、人口減の対策として、オンライン診療に今から支援者も医療提供者も慣れておくことに取り組んで

いくことが必要なのではないか。

○ 今ある技術を使わないという選択肢はないのだろうし、きちんと使っていかないと、世界からも取り残されてしまう。

○ オンライン診療は、非自発的入院というリスクを負わずして医療を受けられる手段の一つである。機関との協力連携を条件付ける

べきだというと、まるで強制入院できなくなるから困ると言われているように聞こえてしまう。

2

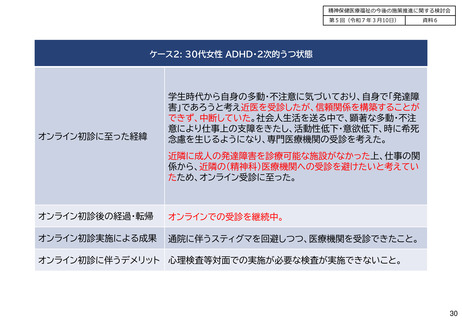

(情報通信機器を用いた診療の実践例)

○ 再診でのオンライン精神療法の事例として、精神症状の悪化とともに通院が困難となった事例、主に対面診療であるが、家族の付

き添いが困難な場合に、オンライン診療を組み合わせて実施している事例がある。オンライン診療を一つの診察手段として導入を試

みているが、安全性の問題もあり、オンラインのみでの継続は難しい印象がある。緊急時に対応できるよう、対面を組み合わせて実

施できる医療機関、医師が責任を持って行うことが前提であり、患者の居住する地域の医療体制を理解して、自院で対応できない場

合は円滑に連携ができるようにしておくことも必要である。

○ 僻地において遠隔医療によって、医師が近くにいなくても、D to P、D to P with Nにより医療が届くこと、D to Dで専門医や指導

医に相談できること、薬剤師、栄養士、リハビリスタッフなど他職種で支援することが期待できる。

○ アメリカ・オレゴン州のへき地でのオンライン診療の実践例として、広大なエリアをD to P with Nで医療を届けていて、メディカ

ルアシスタントが時間調整や機器の設定を行うことや、良好な医師・患者関係を構築した上での実施、多職種チーム医療などがオン

ライン診療に必要であるとのことであった。精神科医療について医師に尋ねると、遠隔診察では、微妙な非言語的サインや精神運動

興奮、情緒的・身体的苦痛の兆候を観察するのが難しいため、重度持続性精神疾患の初診などは、対面で対応するのが望ましいこと、

フォローアップは、適切な支援者がいる場合、遠隔診療は有効な手段になり得ることなどの回答があった。

○ 日本の僻地・離島での実践でも、看護師と連携(D to P with N)により、特に初診等では看護師が近くにいることで患者も医師も

安心できること、場のコントロールができる(時間配分やトリアージ等)、難聴や認知症の患者でも対応できる、身体所見を取るこ

とができる、詳しい観察や聞き取りを看護師を介して実施できるなどのメリットがある。

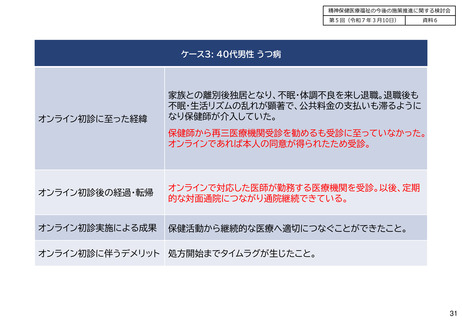

(必要性について)

○ 僻地の精神障害者に対しては、オンライン診療は実践していかなければならないと思う。

○ 離島や精神医療の空白地では必須だろうと感じる。また、ひきこもりや依存症、メンタル支援が必要と思われる事案で、すぐに直

接的に対人医療の提供が難しい事例でも有効。アルコール依存症で、地域支援ですぐに病院は行けないけれども、医療の先生が主治

医になってくれるのならすぐに来られるという事案もあるので、入り口としてのオンラインは有効。

○ コロナ禍でかかりつけの先生が隔離されたときにオンライン診療がすぐにできたのは、普段からやっていたのが大事なポイントで、

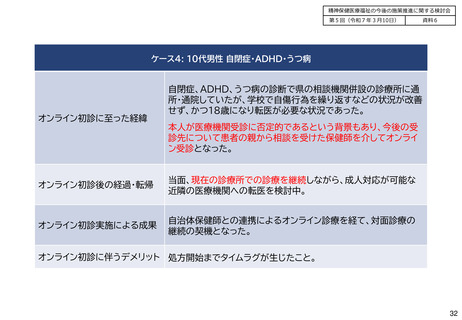

急な有事に備えて平時から使っておくことが大事である。

○ 山間僻地、離島だけではなく、人口減の対策として、オンライン診療に今から支援者も医療提供者も慣れておくことに取り組んで

いくことが必要なのではないか。

○ 今ある技術を使わないという選択肢はないのだろうし、きちんと使っていかないと、世界からも取り残されてしまう。

○ オンライン診療は、非自発的入院というリスクを負わずして医療を受けられる手段の一つである。機関との協力連携を条件付ける

べきだというと、まるで強制入院できなくなるから困ると言われているように聞こえてしまう。

2