よむ、つかう、まなぶ。

【資料3】精神疾患に係る医療体制について(情報通信機器を用いた診療) (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64896.html |

| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第11回 10/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第10回検討会における主な御意見(情報通信機器を用いた診療③)

(初診での情報通信機器を用いた診療)

○ オンライン診療も既に広がっていて、利便性においてこの流れは止められない。オンライン診療を求める患者も現実的には多い。

○ 初診のオンライン診療は、条件を設定したほうがよいと考えるが、受診に行くのはためらうけれども、オンラインなら受けてもよ

いということを通じて、その後、対面診察やオンライン診察の医療継続につながった事例も報告されているので、精神科の受診の

ハードルを下げるという一つの選択肢の意味でも、初診について今から検討していくことは必要ではないか。

○ 初診が非自発的入院の場合は、本人が同意していないので、それがある種のトラウマのようになって医療不信を抱えてしまって、

結果として精神科に関わらないようになるケースが散見される。初診がオンライン診療の場合には、このような問題は起こらない。

そういう意味で初診から使えた方が効果は出るようなケースも恐らくあるとは思う。

○ 保健所や福祉、地域包括支援センターからの依頼で、未治療の方、精神科受診を不安に思っている方から依頼はいくつもあるが、

精神科医の診察の機会は限られている。行政職員等との密接な連携体制が十分に構築され、情報収集や情報共有の仕組みが確立され

た場合に限り、適切なオンライン診療の実施が可能となるのではないか。

○ まずは指針に慎重に遵守して、再診のエビデンスを重ねていくことが大事である。再診でも多く確認できていないし、適切なのか、

不適切なのかというところも含めて再診のエビデンスを拾っていく必要がある。また、診察時間がないことで初診待機があるのであ

れば、オンラインをしたからといっても、それが本当に解消になるかという点も深く留意しなければいけない。

○ 再診に関してはもっと使えるようにしていくことと、初診に関しては、いきなり解禁はなかなか難しいだろうと思うので、どうい

う条件であれば適しているかというのを検討した上で、限定的に導入していくような方向性がよいのではないか。

○ シェアード・ディシジョン・メイキング、自分の治療のゴールが共有できている場合などは、安定した関係性であって、そういう

状態であれば、オンライン精神療法も可能ではないか。

○ 精神疾患の中ではどういう疾患がオンラインで相対的適応として対応できるのかや、合併症が出たときなどは難しいと考えられる

ことや、初診の議論もあるが、実績を踏まえて検討していく必要がある。

○ 精神科の初診のオンラインについて、基本はモデル事業などが要ると思うが、僻地とか、離島などで顔がつながっているD to P

with N、with行政など、そういう形からやってみるのも一つではないか。

○ 一概に全ての人が初診オンラインを受けられないとするのは、患者本位ではない可能性があるかもしれない。事前に簡単にできる

検査などがあって、こういう状況であれば、この方についてはオンライン診療を初診で認めることが形としてはあってもよいのでは

ないか。行政が行うアウトリーチ支援と結びつけ、事前に本人と合意形成を図った上で精神科医療につなぎ、その際に訪問支援をし

ていた人が同席する形で初めてのオンライン診療を行うという形も、ありうるのではないか。

○ 訪問していく中でオンライン初診につなげて、D to P with NのNの部分が多職種できるのであれば、よりいろいろな多角的な見方

をしてドクターにつなぐことができる。安心して良質な医療に患者がつながれるような仕組みのツールの一つとしてオンラインを考

えていくことや、まずは患者の利益を第一に考えていくことが必要ではないか。

4

(初診での情報通信機器を用いた診療)

○ オンライン診療も既に広がっていて、利便性においてこの流れは止められない。オンライン診療を求める患者も現実的には多い。

○ 初診のオンライン診療は、条件を設定したほうがよいと考えるが、受診に行くのはためらうけれども、オンラインなら受けてもよ

いということを通じて、その後、対面診察やオンライン診察の医療継続につながった事例も報告されているので、精神科の受診の

ハードルを下げるという一つの選択肢の意味でも、初診について今から検討していくことは必要ではないか。

○ 初診が非自発的入院の場合は、本人が同意していないので、それがある種のトラウマのようになって医療不信を抱えてしまって、

結果として精神科に関わらないようになるケースが散見される。初診がオンライン診療の場合には、このような問題は起こらない。

そういう意味で初診から使えた方が効果は出るようなケースも恐らくあるとは思う。

○ 保健所や福祉、地域包括支援センターからの依頼で、未治療の方、精神科受診を不安に思っている方から依頼はいくつもあるが、

精神科医の診察の機会は限られている。行政職員等との密接な連携体制が十分に構築され、情報収集や情報共有の仕組みが確立され

た場合に限り、適切なオンライン診療の実施が可能となるのではないか。

○ まずは指針に慎重に遵守して、再診のエビデンスを重ねていくことが大事である。再診でも多く確認できていないし、適切なのか、

不適切なのかというところも含めて再診のエビデンスを拾っていく必要がある。また、診察時間がないことで初診待機があるのであ

れば、オンラインをしたからといっても、それが本当に解消になるかという点も深く留意しなければいけない。

○ 再診に関してはもっと使えるようにしていくことと、初診に関しては、いきなり解禁はなかなか難しいだろうと思うので、どうい

う条件であれば適しているかというのを検討した上で、限定的に導入していくような方向性がよいのではないか。

○ シェアード・ディシジョン・メイキング、自分の治療のゴールが共有できている場合などは、安定した関係性であって、そういう

状態であれば、オンライン精神療法も可能ではないか。

○ 精神疾患の中ではどういう疾患がオンラインで相対的適応として対応できるのかや、合併症が出たときなどは難しいと考えられる

ことや、初診の議論もあるが、実績を踏まえて検討していく必要がある。

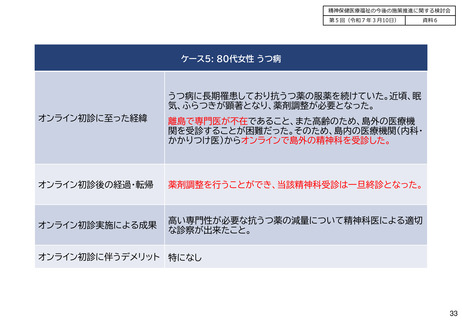

○ 精神科の初診のオンラインについて、基本はモデル事業などが要ると思うが、僻地とか、離島などで顔がつながっているD to P

with N、with行政など、そういう形からやってみるのも一つではないか。

○ 一概に全ての人が初診オンラインを受けられないとするのは、患者本位ではない可能性があるかもしれない。事前に簡単にできる

検査などがあって、こういう状況であれば、この方についてはオンライン診療を初診で認めることが形としてはあってもよいのでは

ないか。行政が行うアウトリーチ支援と結びつけ、事前に本人と合意形成を図った上で精神科医療につなぎ、その際に訪問支援をし

ていた人が同席する形で初めてのオンライン診療を行うという形も、ありうるのではないか。

○ 訪問していく中でオンライン初診につなげて、D to P with NのNの部分が多職種できるのであれば、よりいろいろな多角的な見方

をしてドクターにつなぐことができる。安心して良質な医療に患者がつながれるような仕組みのツールの一つとしてオンラインを考

えていくことや、まずは患者の利益を第一に考えていくことが必要ではないか。

4