よむ、つかう、まなぶ。

都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き 別添資料 (13 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index.html |

| 出典情報 | 都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き(4/30)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

はありません。「社会参加」の意味を深く理解し、その範囲を広く捉える必要があり

ます。暮らしのなかにある活動(例:散歩の際に近所の人と挨拶をする、床屋に行く、

これまでと同じお店に買い物に行く、バスに乗って出かける等)を続けることも「社

会参加」の1つです。また、本人ミーティングへの参加や認知症希望大使としての活

動を通じた「本人発信」も、認知症の人の「社会参加」の具体的な活動といえます。

認知症の人が社会に参加し続けることが、意味のある人と人とのつながりをつくり、

地域のなかで認知症の人が必要としていることを発信する、さらには暮らしのなかの

バリアに社会が気付く機会にもつながります。認知症の人の社会参加により、地域

全体の新しい認知症観の実感的理解が深まることも期待できます。認知症の人の声を

起点とした社会参加の検討・実現にあたり、活動を通じて得た認知症の人や家族等の

ニーズを社会参加活動や市町村の施策の検討に生かしていくことが重要です。

こうしたことを実現するには、地域の商店や民間事業者を含めた暮らしに関わるさま

ざまな関係者と連携することが必要です。

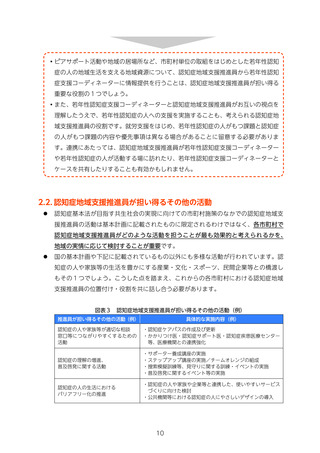

個別支援等を通じて、どのような社会参加が「生きがいや希望をもって暮らす」こと

につながるのかを、認知症の人や家族等の声・ニーズを聞きながら、共に考えていく

ことは、認知症地域支援推進員が担い得る役割の1つです。

認知症の人や家族等と出会える場や機会を創出することを通じて、地域住民や企業等

が認知症に関する正しい知識および認知症の人に関する正しい理解を深めることが

できるようにすること(普及啓発活動等)も、認知症地域支援推進員の役割として考

えられます。認知症の人や家族等が社会参加をするにあたってのバリアを減らすこと

につながるでしょう。

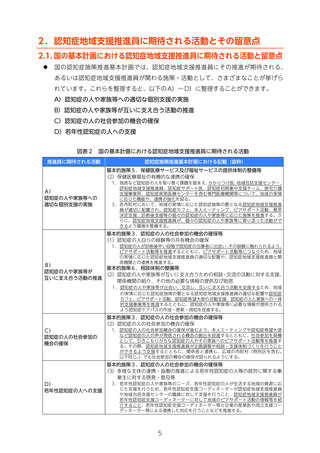

D)若年性認知症の人への支援

【体制を検討するうえでの留意点と認知症地域支援推進員が担い得る役割例】

●行政担当者による若年性認知症支援コーディネーター等との連携支援

若年性認知症の人が孤立することなく、生きがいや希望をもって暮らすために、若年

性認知症の人の生活に応じた総合的な支援を実施することは重要です。若年性認知症

支援コーディネーターは若年性認知症の人の(就労を含めた)個別支援の要ですが、

都道府県・政令市で数名の配置にとどまっています。市町村や都道府県の担当者には、

市町村における認知症地域支援推進員と、都道府県・政令市における若年性認知症支

援コーディネーターとが必要に応じて、円滑に連携できるような支援を行うことが期

待されます。

9

ます。暮らしのなかにある活動(例:散歩の際に近所の人と挨拶をする、床屋に行く、

これまでと同じお店に買い物に行く、バスに乗って出かける等)を続けることも「社

会参加」の1つです。また、本人ミーティングへの参加や認知症希望大使としての活

動を通じた「本人発信」も、認知症の人の「社会参加」の具体的な活動といえます。

認知症の人が社会に参加し続けることが、意味のある人と人とのつながりをつくり、

地域のなかで認知症の人が必要としていることを発信する、さらには暮らしのなかの

バリアに社会が気付く機会にもつながります。認知症の人の社会参加により、地域

全体の新しい認知症観の実感的理解が深まることも期待できます。認知症の人の声を

起点とした社会参加の検討・実現にあたり、活動を通じて得た認知症の人や家族等の

ニーズを社会参加活動や市町村の施策の検討に生かしていくことが重要です。

こうしたことを実現するには、地域の商店や民間事業者を含めた暮らしに関わるさま

ざまな関係者と連携することが必要です。

個別支援等を通じて、どのような社会参加が「生きがいや希望をもって暮らす」こと

につながるのかを、認知症の人や家族等の声・ニーズを聞きながら、共に考えていく

ことは、認知症地域支援推進員が担い得る役割の1つです。

認知症の人や家族等と出会える場や機会を創出することを通じて、地域住民や企業等

が認知症に関する正しい知識および認知症の人に関する正しい理解を深めることが

できるようにすること(普及啓発活動等)も、認知症地域支援推進員の役割として考

えられます。認知症の人や家族等が社会参加をするにあたってのバリアを減らすこと

につながるでしょう。

D)若年性認知症の人への支援

【体制を検討するうえでの留意点と認知症地域支援推進員が担い得る役割例】

●行政担当者による若年性認知症支援コーディネーター等との連携支援

若年性認知症の人が孤立することなく、生きがいや希望をもって暮らすために、若年

性認知症の人の生活に応じた総合的な支援を実施することは重要です。若年性認知症

支援コーディネーターは若年性認知症の人の(就労を含めた)個別支援の要ですが、

都道府県・政令市で数名の配置にとどまっています。市町村や都道府県の担当者には、

市町村における認知症地域支援推進員と、都道府県・政令市における若年性認知症支

援コーディネーターとが必要に応じて、円滑に連携できるような支援を行うことが期

待されます。

9