よむ、つかう、まなぶ。

都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き 別添資料 (11 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index.html |

| 出典情報 | 都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き(4/30)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

の人の意思決定支援の方法について話し合う機会を積極的に確保することも、考えら

れる認知症地域支援推進員の役割の1つです。

●認知症の人の「日常生活、社会生活を支える」観点での連携のあり方

認知症の人が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるために、認知症の人の声を起

点に、日常生活、社会生活を支えることは個別支援の重要なポイントです。

認知症の人の安全面などを考慮して過剰に医療・福祉サービスの利用を勧めること

や、緊急対応が必要でなくなったにも関わらず必要以上の医療・福祉サービスを利

用し続けてしまうことは避けるべきです。認知症の人が適時に適切な医療・福祉サー

ビスにつながれるよう支援することは重要ですが、サービスにつなぐことだけではな

く、認知症の人が地域生活を継続できるような体制や連携のあり方を意識する必要が

あります。認知症初期集中支援チームや認知症疾患医療センターなどの認知症に関わ

る関係者は勿論、必要に応じて、他事業(例:生活支援体制整備事業、重層的支援体

制整備事業(※都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き P.118 参照))

の関係者との連携も考える必要があります。また、認知症地域支援推進員が行う個別

の相談・支援では、認知症以外の多様な精神的健康問題に直面している人と出会うこ

とも少なくありません。必要に応じて精神保健福祉相談事業との連携も視野に入れて

おく必要があります。

医療・福祉サービスとの連携だけでなく、日常生活や社会生活のフィールドである地

域のなかでのインフォーマルなつながりを充実させることも認知症地域支援推進員

が担い得る重要な役割です。認知症カフェや本人ミーティング、ピアサポート活動等

の場の醸成だけでなく、生活支援体制整備事業における生活支援コーディネーター等

との連携により、認知症になってからも、それまで通っていた地域の通いの場等に通

い続けられるような地域づくりも非常に重要です。

地域住民や他事業(例:生活支援体制整備事業、重層的支援体制整備事業(※都道

府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き P.118 参照))の担当者に対して、

認知症に関する正しい知識および認知症の人に関する正しい理解を深めることは、認

知症の人がこれまでも参加してきた活動に継続して参加し続けられるような地域づ

くりにつながります。こうした啓発も認知症地域支援推進員が担い得る役割の1つと

して考えられます。

認知症地域支援推進員として把握した認知症の人や家族等のニーズを市町村に共有

し、さまざまな関係者の連携のあり方について、市町村に提案することも認知症地域

支援推進員の役割の1つとして考えられるでしょう。

7

れる認知症地域支援推進員の役割の1つです。

●認知症の人の「日常生活、社会生活を支える」観点での連携のあり方

認知症の人が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるために、認知症の人の声を起

点に、日常生活、社会生活を支えることは個別支援の重要なポイントです。

認知症の人の安全面などを考慮して過剰に医療・福祉サービスの利用を勧めること

や、緊急対応が必要でなくなったにも関わらず必要以上の医療・福祉サービスを利

用し続けてしまうことは避けるべきです。認知症の人が適時に適切な医療・福祉サー

ビスにつながれるよう支援することは重要ですが、サービスにつなぐことだけではな

く、認知症の人が地域生活を継続できるような体制や連携のあり方を意識する必要が

あります。認知症初期集中支援チームや認知症疾患医療センターなどの認知症に関わ

る関係者は勿論、必要に応じて、他事業(例:生活支援体制整備事業、重層的支援体

制整備事業(※都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き P.118 参照))

の関係者との連携も考える必要があります。また、認知症地域支援推進員が行う個別

の相談・支援では、認知症以外の多様な精神的健康問題に直面している人と出会うこ

とも少なくありません。必要に応じて精神保健福祉相談事業との連携も視野に入れて

おく必要があります。

医療・福祉サービスとの連携だけでなく、日常生活や社会生活のフィールドである地

域のなかでのインフォーマルなつながりを充実させることも認知症地域支援推進員

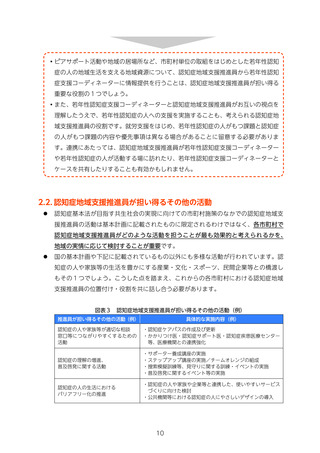

が担い得る重要な役割です。認知症カフェや本人ミーティング、ピアサポート活動等

の場の醸成だけでなく、生活支援体制整備事業における生活支援コーディネーター等

との連携により、認知症になってからも、それまで通っていた地域の通いの場等に通

い続けられるような地域づくりも非常に重要です。

地域住民や他事業(例:生活支援体制整備事業、重層的支援体制整備事業(※都道

府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き P.118 参照))の担当者に対して、

認知症に関する正しい知識および認知症の人に関する正しい理解を深めることは、認

知症の人がこれまでも参加してきた活動に継続して参加し続けられるような地域づ

くりにつながります。こうした啓発も認知症地域支援推進員が担い得る役割の1つと

して考えられます。

認知症地域支援推進員として把握した認知症の人や家族等のニーズを市町村に共有

し、さまざまな関係者の連携のあり方について、市町村に提案することも認知症地域

支援推進員の役割の1つとして考えられるでしょう。

7