よむ、つかう、まなぶ。

資料2 事務局 提出資料 (12 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250428/medical04_agenda.html |

| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第4回 4/28)《内閣府》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

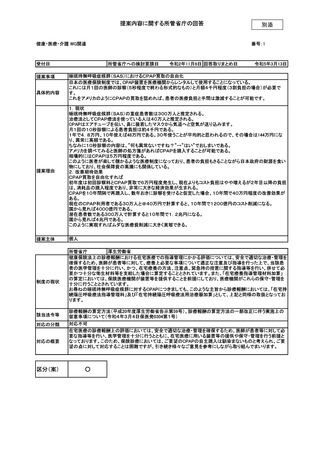

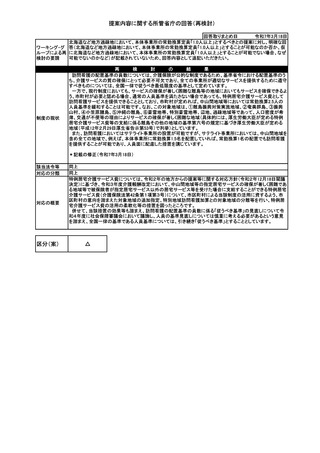

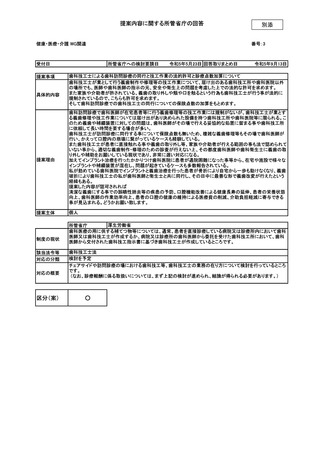

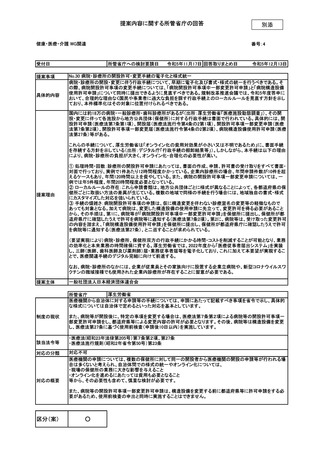

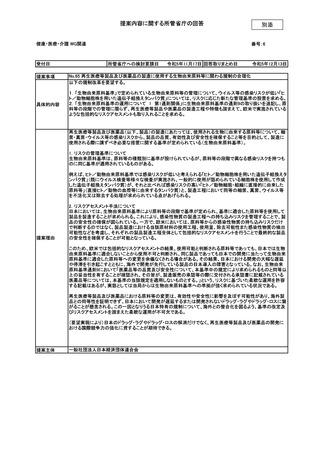

提案内容に関する所管省庁の回答

健康・医療・介護 WG関連

受付日

提案事項

具体的内容

別添

番号:6

所管省庁への検討要請日

令和5年11月17日 回答取りまとめ日

令和5年12月13日

No.65 再生医療等製品及び医薬品の製造に使用する生物由来原料等に関わる規制の合理化

以下の規制改革を要望する。

1.「生物由来原料基準」で定められている生物由来原料等の管理について、ウイルス等の感染リスクが低い「ヒ

ト/動物細胞株を用いた遺伝子組換えタンパク質」については、リスクに応じた新たな管理基準の設置を求める。

2.「生物由来原料基準の運用について 1 第1通則関係」に生物由来原料基準の通則9の取り扱いを追記し、原

料等の段階での管理に限らず、再生医療等製品や医薬品の製造工程や特徴も踏まえて、欧米で実施されている

ような包括的なリスクアセスメントも取り入れることを求める。

再生医療等製品及び医薬品(以下、製品)の製造にあたっては、使用される生物に由来する原料等について、細

菌・真菌・ウイルス等の感染リスクから、製品の品質、有効性及び安全性を確保すること等を目的として、製造に

使用される際に講ずべき必要な措置に関する基準が定められている(生物由来原料基準)。

1.リスクの管理基準について

生物由来原料基準は、原料等の種類別に基準が設けられているが、原料等の段階で異なる感染リスクを持つも

のに同じ基準が適用されているものがある。

例えば、ヒト/動物由来原料基準では感染リスクが低いと考えられる「ヒト/動物細胞株を用いた遺伝子組換えタ

ンパク質」(既にウイルス検査等様々な検査が実施され、一般的に使用が認められている細胞株を使用して作成

した遺伝子組換えタンパク質)が、それと比べれば感染リスクの高い「ヒト/動物細胞・組織に直接的に由来した

原料等」(直接ヒト/動物の血漿等に由来するタンパク質)と、製造工程において同等の細菌、真菌、ウイルス等

を不活化又は除去する処理が求められている点があげられる。

提案理由

2.リスクアセスメント手法について

日本においては、生物由来原料基準により原料等の段階で基準が定められ、基準に適合した原料等を使用して

製品を製造することが求められる。これにより、感染性物質の製造工程への持ち込みリスクを管理することで、製

品の安全性の確保が図られている。一方で、欧米においては、原料等からの感染性物質の持ち込みリスクだけ

で判断するのではなく、製品製造における当該原材料の使用工程、使用量、除去可能性また感染性物質の検出

可能性などを考慮し、それぞれの製品製造工程全体として包括的なリスクアセスメントを行うことで最終的な製品

の安全性を確保することが可能となっている。

このため、欧米では包括的なリスクアセスメントの結果、使用可能と判断される原料等であっても、日本では生物

由来原料基準に適合しないことから使用不可と判断され、同じ製品であっても日本での開発に当たって生物由来

原料基準に適合した原料等への変更を余儀なくされる場合がある。その結果、日本における開発の大幅な遅延

や停滞を引き起こすとともに、海外で開発が先行している製品の日本導入の障害となっている。なお、生物由来

原料基準通則9において「医薬品等の品質及び安全性について、本基準中の規定により求められるものと同等以

上の妥当性を有することが確認され、その旨が、製造販売の承認等の際に交付される承認書に記載されている

医薬品等については、本基準の当該規定を適用しないものとする。」という、リスクに基づいた柔軟な運用を許容

する記載はあるが、実態としては当局からは生物由来原料基準への準拠が強く求められている状況である。

再生医療等製品及び医薬品における原料等の変更は、有効性や安全性に影響を及ぼす可能性があり、海外製

品との同等性を証明できず、日本において開発が遅延するまたは開発されないドラッグ・ラグやドラッグ・ロスに繋

がることが懸念される。この一因となりうる日本特有の規制について、海外との整合化を図るよう、基準の改定及

びリスクアセスメントを踏まえた柔軟な運用が不可欠である。

(要望実現により)日本のドラッグ・ラグやドラッグ・ロスの解消だけでなく、再生医療等製品及び医薬品の開発に

おける国際競争力の強化に資することが期待できる。

提案主体

一般社団法人日本経済団体連合会

健康・医療・介護 WG関連

受付日

提案事項

具体的内容

別添

番号:6

所管省庁への検討要請日

令和5年11月17日 回答取りまとめ日

令和5年12月13日

No.65 再生医療等製品及び医薬品の製造に使用する生物由来原料等に関わる規制の合理化

以下の規制改革を要望する。

1.「生物由来原料基準」で定められている生物由来原料等の管理について、ウイルス等の感染リスクが低い「ヒ

ト/動物細胞株を用いた遺伝子組換えタンパク質」については、リスクに応じた新たな管理基準の設置を求める。

2.「生物由来原料基準の運用について 1 第1通則関係」に生物由来原料基準の通則9の取り扱いを追記し、原

料等の段階での管理に限らず、再生医療等製品や医薬品の製造工程や特徴も踏まえて、欧米で実施されている

ような包括的なリスクアセスメントも取り入れることを求める。

再生医療等製品及び医薬品(以下、製品)の製造にあたっては、使用される生物に由来する原料等について、細

菌・真菌・ウイルス等の感染リスクから、製品の品質、有効性及び安全性を確保すること等を目的として、製造に

使用される際に講ずべき必要な措置に関する基準が定められている(生物由来原料基準)。

1.リスクの管理基準について

生物由来原料基準は、原料等の種類別に基準が設けられているが、原料等の段階で異なる感染リスクを持つも

のに同じ基準が適用されているものがある。

例えば、ヒト/動物由来原料基準では感染リスクが低いと考えられる「ヒト/動物細胞株を用いた遺伝子組換えタ

ンパク質」(既にウイルス検査等様々な検査が実施され、一般的に使用が認められている細胞株を使用して作成

した遺伝子組換えタンパク質)が、それと比べれば感染リスクの高い「ヒト/動物細胞・組織に直接的に由来した

原料等」(直接ヒト/動物の血漿等に由来するタンパク質)と、製造工程において同等の細菌、真菌、ウイルス等

を不活化又は除去する処理が求められている点があげられる。

提案理由

2.リスクアセスメント手法について

日本においては、生物由来原料基準により原料等の段階で基準が定められ、基準に適合した原料等を使用して

製品を製造することが求められる。これにより、感染性物質の製造工程への持ち込みリスクを管理することで、製

品の安全性の確保が図られている。一方で、欧米においては、原料等からの感染性物質の持ち込みリスクだけ

で判断するのではなく、製品製造における当該原材料の使用工程、使用量、除去可能性また感染性物質の検出

可能性などを考慮し、それぞれの製品製造工程全体として包括的なリスクアセスメントを行うことで最終的な製品

の安全性を確保することが可能となっている。

このため、欧米では包括的なリスクアセスメントの結果、使用可能と判断される原料等であっても、日本では生物

由来原料基準に適合しないことから使用不可と判断され、同じ製品であっても日本での開発に当たって生物由来

原料基準に適合した原料等への変更を余儀なくされる場合がある。その結果、日本における開発の大幅な遅延

や停滞を引き起こすとともに、海外で開発が先行している製品の日本導入の障害となっている。なお、生物由来

原料基準通則9において「医薬品等の品質及び安全性について、本基準中の規定により求められるものと同等以

上の妥当性を有することが確認され、その旨が、製造販売の承認等の際に交付される承認書に記載されている

医薬品等については、本基準の当該規定を適用しないものとする。」という、リスクに基づいた柔軟な運用を許容

する記載はあるが、実態としては当局からは生物由来原料基準への準拠が強く求められている状況である。

再生医療等製品及び医薬品における原料等の変更は、有効性や安全性に影響を及ぼす可能性があり、海外製

品との同等性を証明できず、日本において開発が遅延するまたは開発されないドラッグ・ラグやドラッグ・ロスに繋

がることが懸念される。この一因となりうる日本特有の規制について、海外との整合化を図るよう、基準の改定及

びリスクアセスメントを踏まえた柔軟な運用が不可欠である。

(要望実現により)日本のドラッグ・ラグやドラッグ・ロスの解消だけでなく、再生医療等製品及び医薬品の開発に

おける国際競争力の強化に資することが期待できる。

提案主体

一般社団法人日本経済団体連合会