よむ、つかう、まなぶ。

総ー5○個別事項(その14)について (95 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

課題②

(生活習慣病に対する疾病管理について(続き))

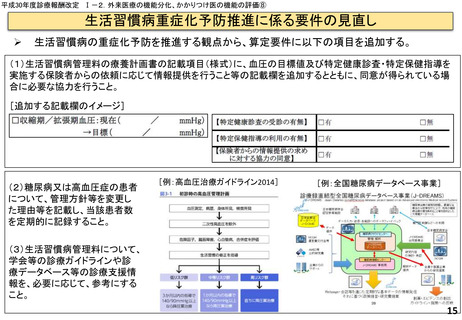

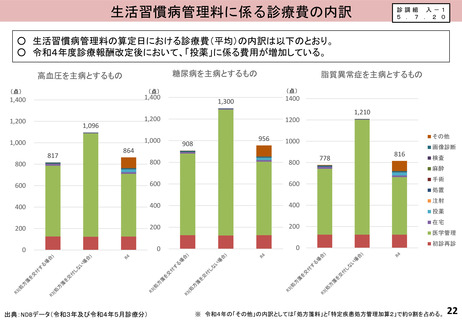

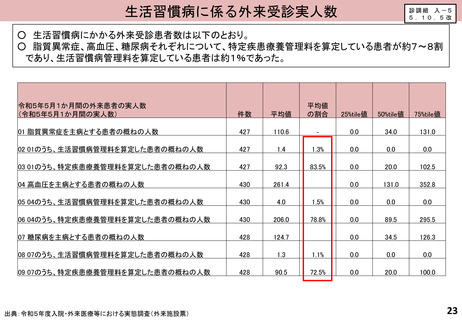

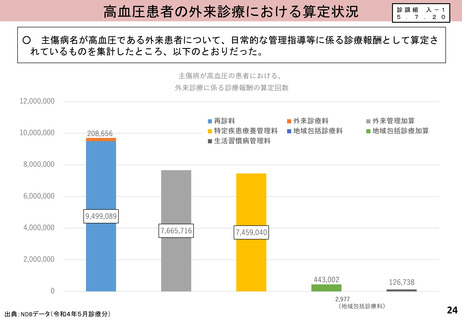

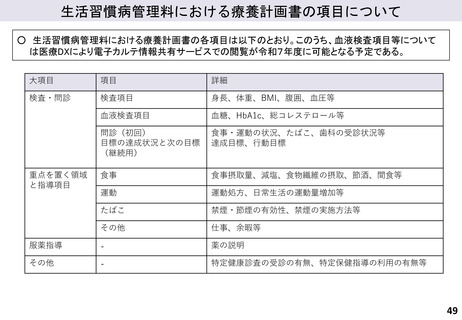

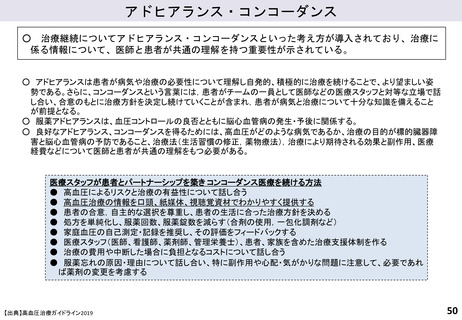

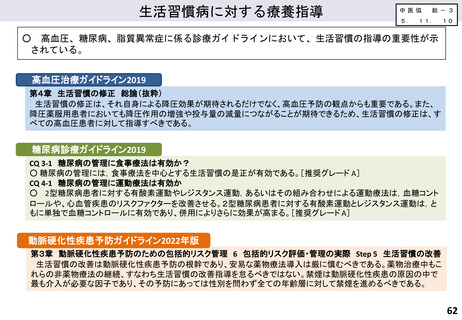

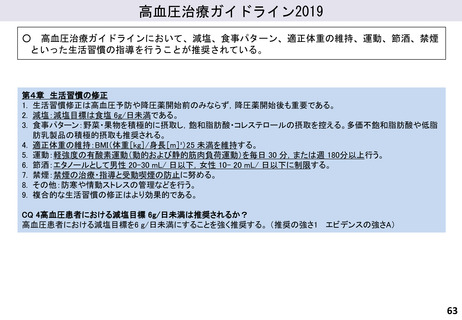

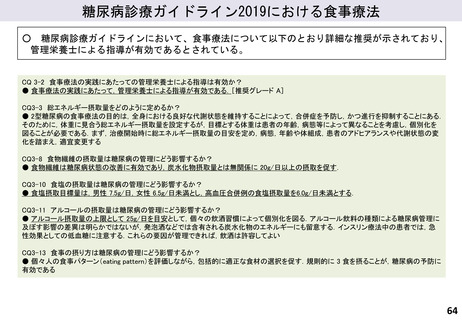

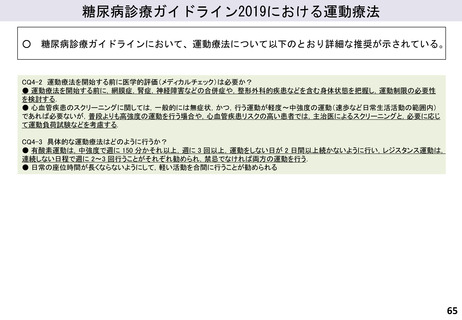

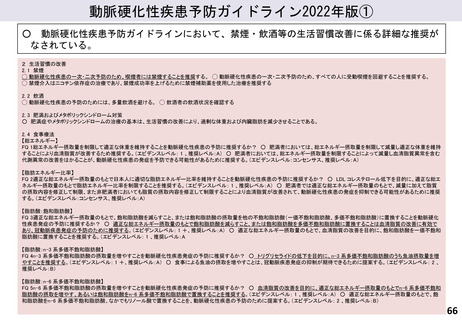

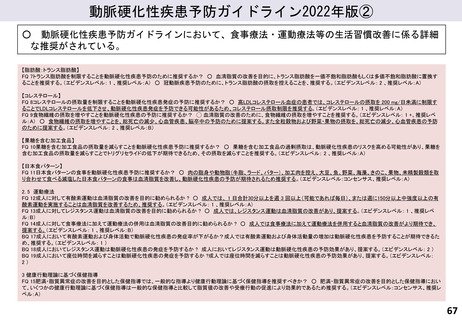

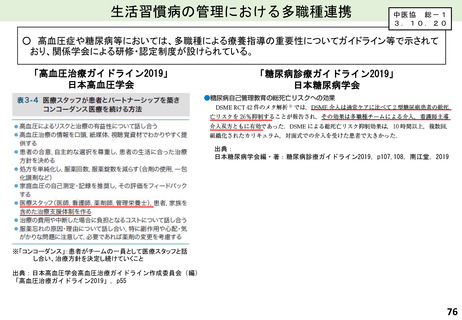

• 生活習慣病管理料は診療ガイドラインを参考とした総合的な医学的管理を評価したものであるが、高血圧、糖尿病、脂質異常症に係

る診療ガイドラインにおいて、生活習慣の療養指導について詳細な推奨がなされている。

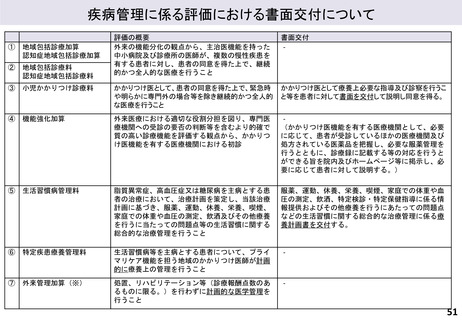

• 生活習慣病を対象として療養指導に係る診療報酬上の評価のうち、書面交付が規定されているのは生活習慣病のみである。

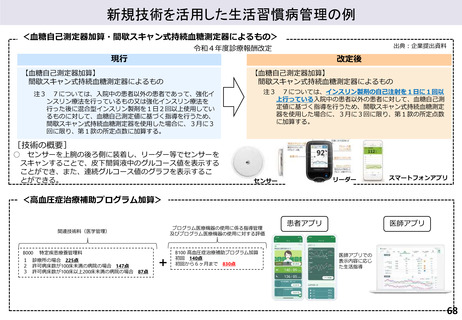

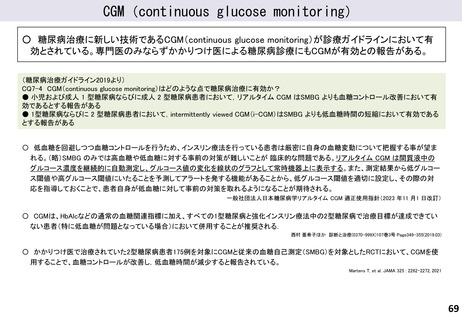

• 糖尿病治療に新しい技術であるCGM(continuous glucose monitoring)が診療ガイドラインにおいて有効とされている。専門医のみな

らずかかりつけ医による糖尿病診療にもCGMが有効との報告がある。

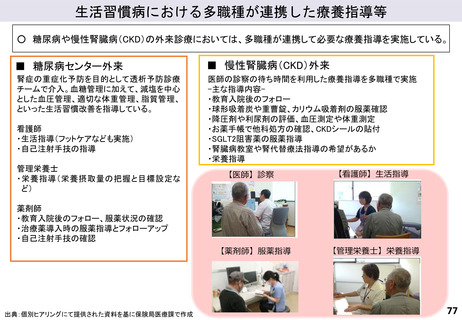

(多職種連携・医科歯科連携について)

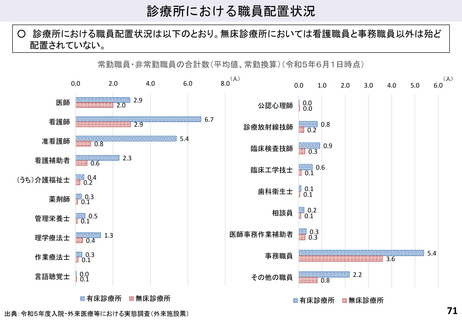

• 無床診療所には看護職員と事務職員以外は殆ど配置されていない。

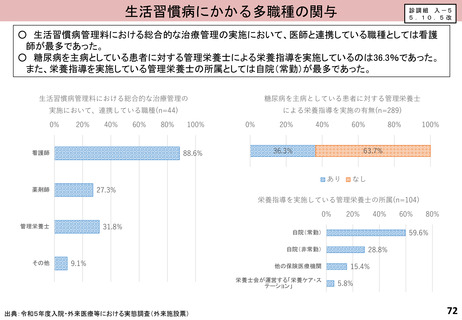

• 生活習慣病管理料における総合的な治療管理の実施において、糖尿病を主病としている患者に対する管理栄養士による栄養指導

を実施しているのは36.3%であった。また、栄養指導を実施している管理栄養士の所属としては自院(常勤)が最多であった。

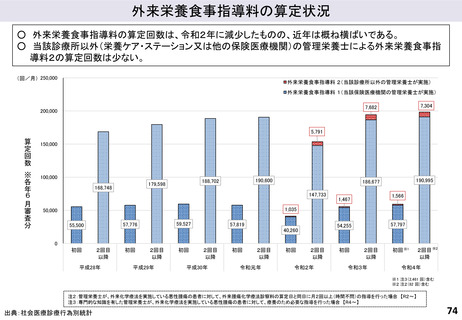

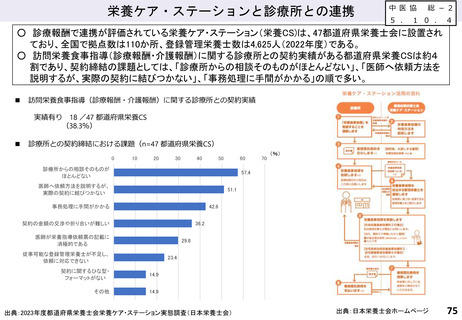

• 外来栄養食事指導料の算定回数は、令和2年に減少したものの、近年は概ね横ばい。令和2年度から、当該診療所以外(栄養ケア・

ステーション又は他の保険医療機関)の管理栄養士による栄養食事指導についても評価しているが、算定回数は少ない。

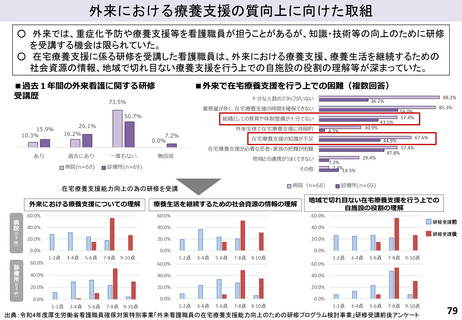

• 生活習慣病管理料における総合的な治療管理の実施において、医師と連携している職種としては看護師が最多であるが、外来の看

護師等が療養指導の知識・技術等の向上のために研修を受講する機会は限られていた。

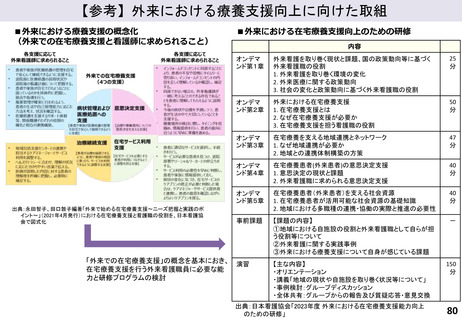

• 在宅療養支援に係る研修を受講した看護職員は、外来における療養支援、療養生活を継続するための社会資源の情報、地域で切

れ目ない療養支援を行う上での自施設の役割の理解等が深まっていた。

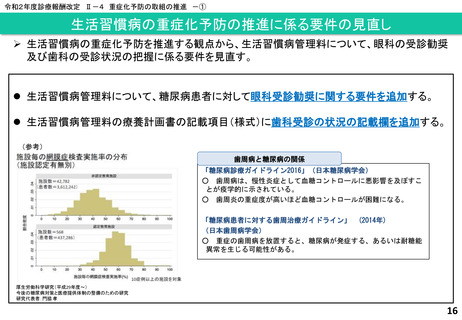

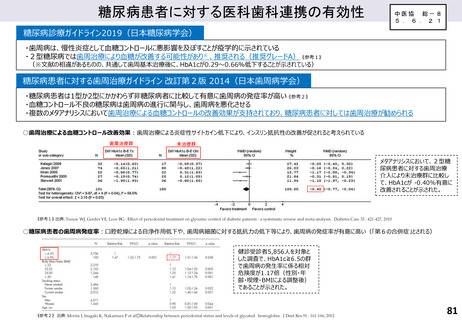

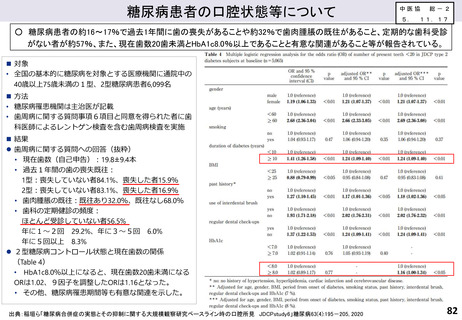

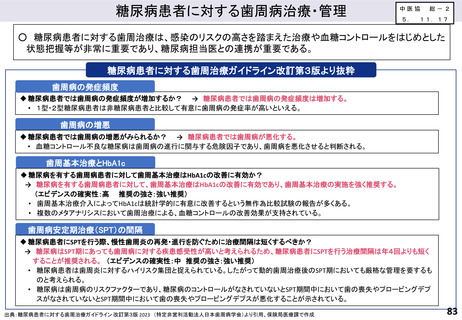

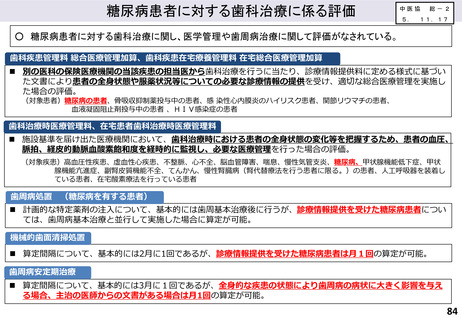

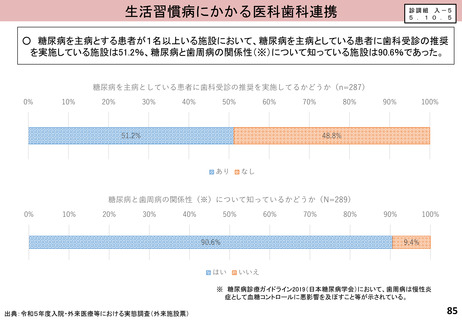

• 糖尿病患者に対する医科歯科連携の有効性がガイドライン等で示されている。糖尿病は歯周病のリスクファクターであることが知ら

れており、糖尿病患者の約16~17%で過去1年間に歯の喪失があることや、約32%で歯肉腫脹の既往がある一方で、定期的な歯科

受診がない者が約57%であることなどが報告されている。糖尿病を主病とする患者が1名以上いる施設において、糖尿病を主病とし

ている患者に歯科受診の推奨を実施している施設は51.2%、糖尿病と歯周病の関係性について知っている施設は90.6%であった。

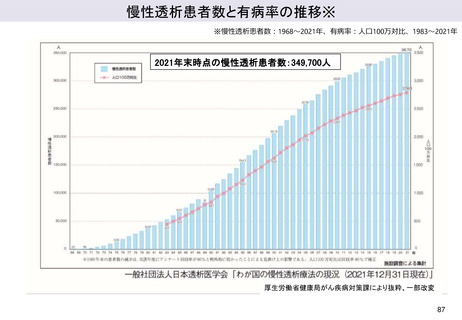

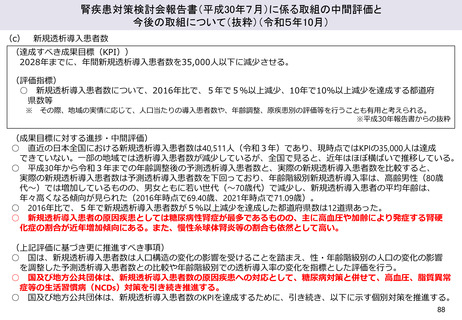

(慢性腎臓病に係る対応について)

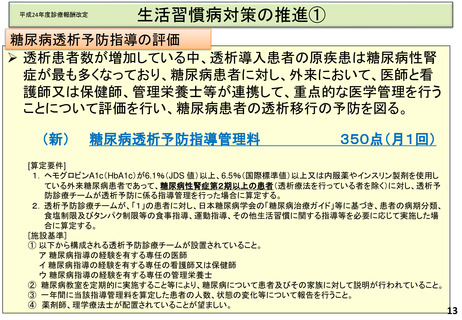

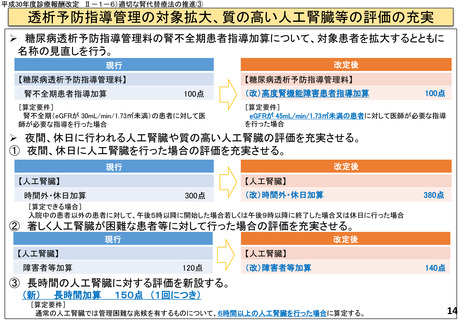

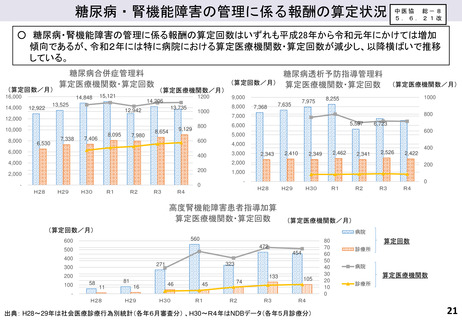

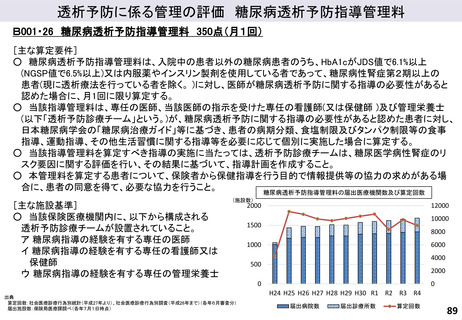

• 糖尿病の患者に対する透析予防の取組については、糖尿病透析予防管理料により評価されている。

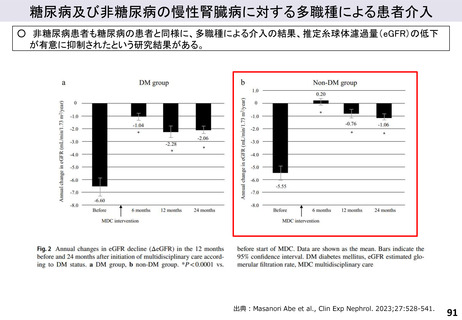

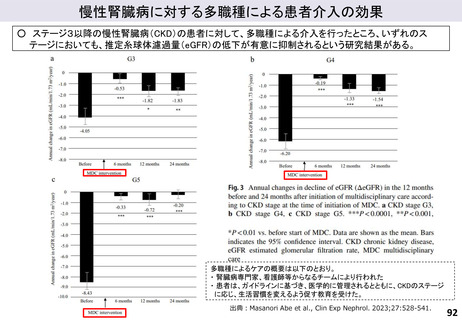

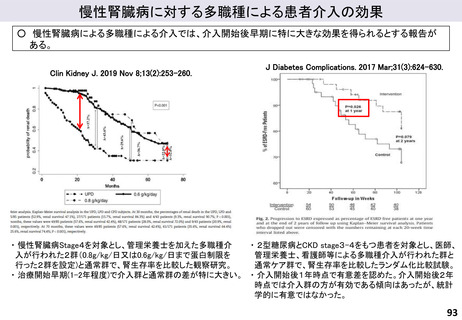

• 非糖尿病患者も糖尿病の患者と同様に、多職種による介入の結果、推定糸球体濾過量(eGFR)の低下が有意に抑制されたという研

究結果がある。慢性腎臓病による多職種区による介入では、介入開始後早期に特に大きな効果を得られるとする報告がある。

95

(生活習慣病に対する疾病管理について(続き))

• 生活習慣病管理料は診療ガイドラインを参考とした総合的な医学的管理を評価したものであるが、高血圧、糖尿病、脂質異常症に係

る診療ガイドラインにおいて、生活習慣の療養指導について詳細な推奨がなされている。

• 生活習慣病を対象として療養指導に係る診療報酬上の評価のうち、書面交付が規定されているのは生活習慣病のみである。

• 糖尿病治療に新しい技術であるCGM(continuous glucose monitoring)が診療ガイドラインにおいて有効とされている。専門医のみな

らずかかりつけ医による糖尿病診療にもCGMが有効との報告がある。

(多職種連携・医科歯科連携について)

• 無床診療所には看護職員と事務職員以外は殆ど配置されていない。

• 生活習慣病管理料における総合的な治療管理の実施において、糖尿病を主病としている患者に対する管理栄養士による栄養指導

を実施しているのは36.3%であった。また、栄養指導を実施している管理栄養士の所属としては自院(常勤)が最多であった。

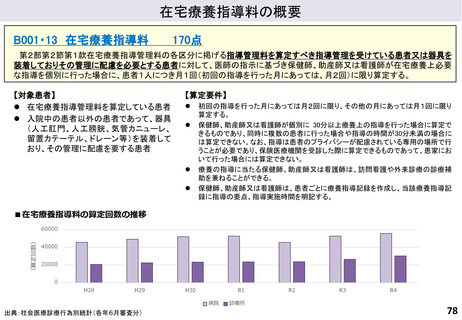

• 外来栄養食事指導料の算定回数は、令和2年に減少したものの、近年は概ね横ばい。令和2年度から、当該診療所以外(栄養ケア・

ステーション又は他の保険医療機関)の管理栄養士による栄養食事指導についても評価しているが、算定回数は少ない。

• 生活習慣病管理料における総合的な治療管理の実施において、医師と連携している職種としては看護師が最多であるが、外来の看

護師等が療養指導の知識・技術等の向上のために研修を受講する機会は限られていた。

• 在宅療養支援に係る研修を受講した看護職員は、外来における療養支援、療養生活を継続するための社会資源の情報、地域で切

れ目ない療養支援を行う上での自施設の役割の理解等が深まっていた。

• 糖尿病患者に対する医科歯科連携の有効性がガイドライン等で示されている。糖尿病は歯周病のリスクファクターであることが知ら

れており、糖尿病患者の約16~17%で過去1年間に歯の喪失があることや、約32%で歯肉腫脹の既往がある一方で、定期的な歯科

受診がない者が約57%であることなどが報告されている。糖尿病を主病とする患者が1名以上いる施設において、糖尿病を主病とし

ている患者に歯科受診の推奨を実施している施設は51.2%、糖尿病と歯周病の関係性について知っている施設は90.6%であった。

(慢性腎臓病に係る対応について)

• 糖尿病の患者に対する透析予防の取組については、糖尿病透析予防管理料により評価されている。

• 非糖尿病患者も糖尿病の患者と同様に、多職種による介入の結果、推定糸球体濾過量(eGFR)の低下が有意に抑制されたという研

究結果がある。慢性腎臓病による多職種区による介入では、介入開始後早期に特に大きな効果を得られるとする報告がある。

95