よむ、つかう、まなぶ。

総ー2○医療DX(その3)について (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

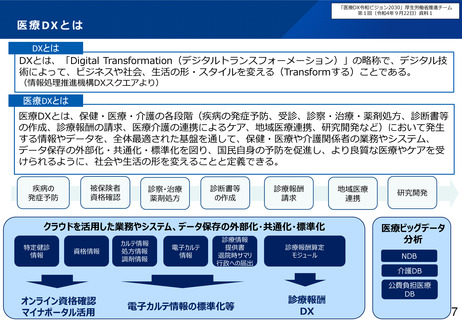

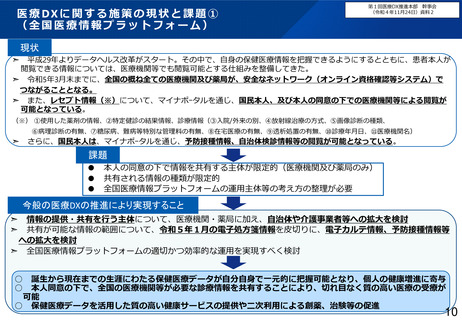

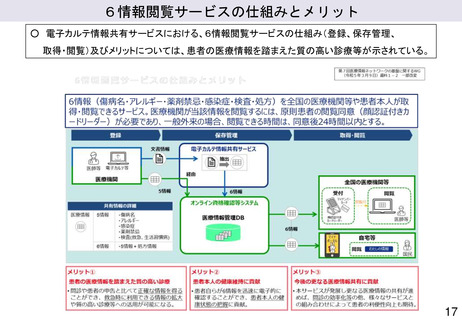

医療DXに関する施策の現状と課題①

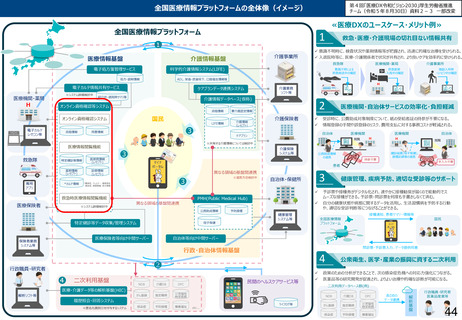

(全国医療情報プラットフォーム)

第1回医療DX推進本部 幹事会

(令和4年11月24日)資料2

現状

➣

平成29年よりデータヘルス改革がスタート。その中で、自身の保健医療情報を把握できるようにするとともに、患者本人が

閲覧できる情報については、医療機関等でも閲覧可能とする仕組みを整備してきた。

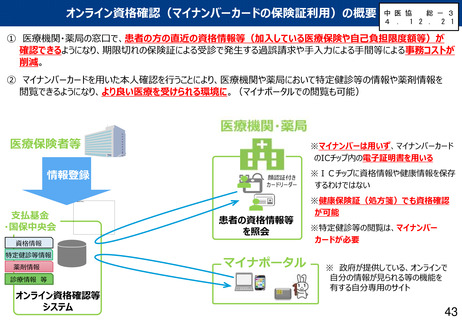

➣ 令和5年3月末までに、全国の概ね全ての医療機関及び薬局が、安全なネットワーク(オンライン資格確認等システム)で

つながることとなる。

➣ また、レセプト情報(※)について、マイナポータルを通じ、国民本人、及び本人の同意の下での医療機関等による閲覧が

可能となっている。

(※) ①使用した薬剤の情報、②特定健診の結果情報、診療情報(③入院/外来の別、④放射線治療の方式、⑤画像診断の種類、

⑥病理診断の有無、⑦糖尿病、難病等特別な管理料の有無、⑧在宅医療の有無、⑨透析処置の有無、⑩診療年月日、⑪医療機関名)

➣

さらに、国民本人は、マイナポータルを通じ、予防接種情報、自治体検診情報等の閲覧が可能となっている。

課題

● 本人の同意の下で情報を共有する主体が限定的(医療機関及び薬局のみ)

● 共有される情報の種類が限定的

● 全国医療情報プラットフォームの運用主体等の考え方の整理が必要

今般の医療DXの推進により実現すること

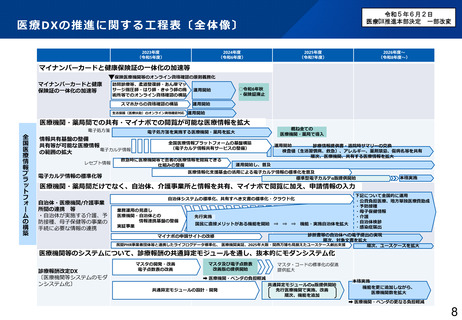

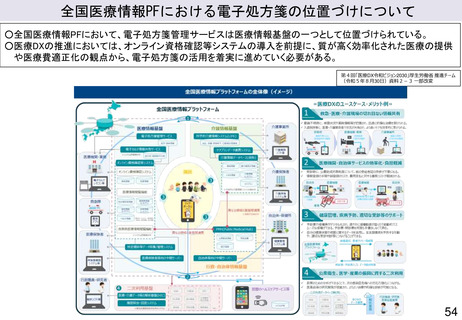

➣ 情報の提供・共有を行う主体について、医療機関・薬局に加え、自治体や介護事業者等への拡大を検討

➣ 共有が可能な情報の範囲について、令和5年1月の電子処方箋情報を皮切りに、電子カルテ情報、予防接種情報等

への拡大を検討

➣ 全国医療情報プラットフォームの適切かつ効率的な運用を実現すべく検討

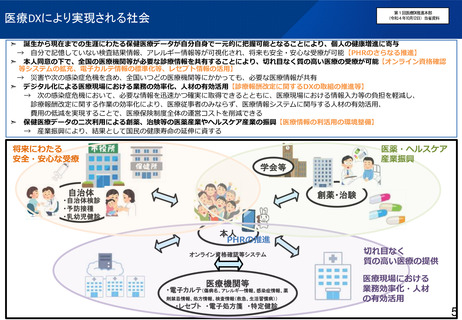

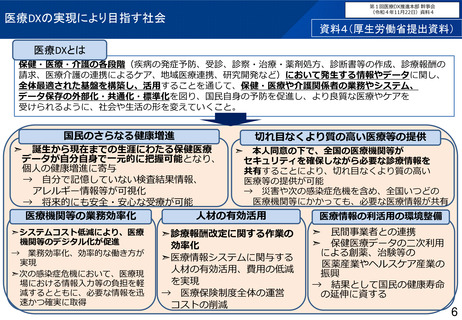

○ 誕生から現在までの生涯にわたる保健医療データが自分自身で一元的に把握可能となり、個人の健康増進に寄与

○ 本人同意の下で、全国の医療機関等が必要な診療情報を共有することにより、切れ目なく質の高い医療の受療が

可能

○ 保健医療データを活用した質の高い健康サービスの提供や二次利用による創薬、治験等の促進

10

(全国医療情報プラットフォーム)

第1回医療DX推進本部 幹事会

(令和4年11月24日)資料2

現状

➣

平成29年よりデータヘルス改革がスタート。その中で、自身の保健医療情報を把握できるようにするとともに、患者本人が

閲覧できる情報については、医療機関等でも閲覧可能とする仕組みを整備してきた。

➣ 令和5年3月末までに、全国の概ね全ての医療機関及び薬局が、安全なネットワーク(オンライン資格確認等システム)で

つながることとなる。

➣ また、レセプト情報(※)について、マイナポータルを通じ、国民本人、及び本人の同意の下での医療機関等による閲覧が

可能となっている。

(※) ①使用した薬剤の情報、②特定健診の結果情報、診療情報(③入院/外来の別、④放射線治療の方式、⑤画像診断の種類、

⑥病理診断の有無、⑦糖尿病、難病等特別な管理料の有無、⑧在宅医療の有無、⑨透析処置の有無、⑩診療年月日、⑪医療機関名)

➣

さらに、国民本人は、マイナポータルを通じ、予防接種情報、自治体検診情報等の閲覧が可能となっている。

課題

● 本人の同意の下で情報を共有する主体が限定的(医療機関及び薬局のみ)

● 共有される情報の種類が限定的

● 全国医療情報プラットフォームの運用主体等の考え方の整理が必要

今般の医療DXの推進により実現すること

➣ 情報の提供・共有を行う主体について、医療機関・薬局に加え、自治体や介護事業者等への拡大を検討

➣ 共有が可能な情報の範囲について、令和5年1月の電子処方箋情報を皮切りに、電子カルテ情報、予防接種情報等

への拡大を検討

➣ 全国医療情報プラットフォームの適切かつ効率的な運用を実現すべく検討

○ 誕生から現在までの生涯にわたる保健医療データが自分自身で一元的に把握可能となり、個人の健康増進に寄与

○ 本人同意の下で、全国の医療機関等が必要な診療情報を共有することにより、切れ目なく質の高い医療の受療が

可能

○ 保健医療データを活用した質の高い健康サービスの提供や二次利用による創薬、治験等の促進

10